摘要:32岁的吴女士不太喜欢用“教科书式的维权”形容过去三年的经历。三年前的7月17日,她的照片被一个陌生人配上色情虚假信息发布在网络,这个谣言在后来彻底击穿了她的生活。

她报过好几次警,持续追问案件进展,却始终没有结果。期间,她备受黄谣困扰,确诊重度抑郁,没了工作,无奈与丈夫协议离婚,原本幸福安稳的生活不复存在。只能训练自己,像一个职业侦探那样,一点点搜集证据,锁定那个陌生的造谣者,经历两次民事诉讼,最终让造谣者登报道歉。但这背后,是数不清的无奈和心酸。

在类似的造黄谣案件中,许多受害者都体会过维权困境,要耗费大量精力和时间。像吴女士这样能坚持到最后的,只是少数。相对之下,造谣者可能会被处以五日以下拘留或500元以下罚款,情节较重的则面临五日以上十日以下拘留。今年4月公布的一起案例中,一位初中男生编造同年级女生的黄谣,导致女生多次自残休学,法院审理后判决,造谣者赔偿各项费用总计9162.98元。

当谣言引发更严重的后果,比如导致受害者精神失常、自杀等,才会触犯《刑法》第二百四十六条的侮辱罪或诽谤罪。而刑事案件诉讼周期长、费用高,搜集证据的难度也会更大。

“所谓教科书式维权,都是被逼无奈。”在吴女士看来,过去三年里,她的许多痛苦和磨难,或许本来不必经历。

以下是她的讲述:

文|李晓芳 编辑|王珊瑚

一个谣言的诞生

我跟那个造谣者从来都不认识,我们之前的生活没有任何交集,他不知道我长什么样,我也不知道他长什么样。

我只在后来到派出所调解的时候,跟他见过一次。他很黑很矮很瘦,全程没敢抬头看我一眼,没敢看律师一眼,也没敢看民警,眼神一直在躲闪。很不可思议,就是这样一个我会用猥琐来形容他的人,只是在网上发了两张我的照片,配上虚假的色情文案,就对我的生活造成这么大的影响,我觉得太荒谬了。

事情发生的时候是2022年7月17号,我微信突然收到很多添加好友的申请,我以为是工作上的客户,通过了几个验证,但他们说的话都不太正常。后面是一个大三的男生加了我,跟我说有人把我的照片和联系方式放到国外的社交软件,发布色情邀请信息。我请他把那个账号页面、发布的内容都截图给我。

然后我就看到上面有我两张照片,我在看手机,背景是在酒店大堂。这张照片肯定是被偷拍的,首先它不是我自己或者当时跟我一起的朋友拍的,我之前也没有在任何社交平台发过类似的照片。

我第一时间就报警了,接线的民警跟我说因为是在国外的网站,可能没办法受理。到了第二天,还是有人不断地在添加我,我觉得还是得尽快解决,就找朋友帮忙,注册了一个国外社交平台的账号,根据之前的截图检索到造谣者发布的帖子,把他近半年发表过的所有动态全部录屏保存证据。

他那个账号自我介绍里提到在南宁,我推测他在国内肯定有实名注册的微信,就跟他私聊,说想认识,要到了他的微信号,微信一搜索,他的地区显示的是南宁,信息能对上,但我确认我从来没加过这个人。

我还拿他发布的照片和造谣文案,去微博搜索,检索出一个发布内容高度相似的账号。我又注册了一个新的微博账号,用同样的方式要到了微信号,跟之前在外网拿到的微信号是同一个。

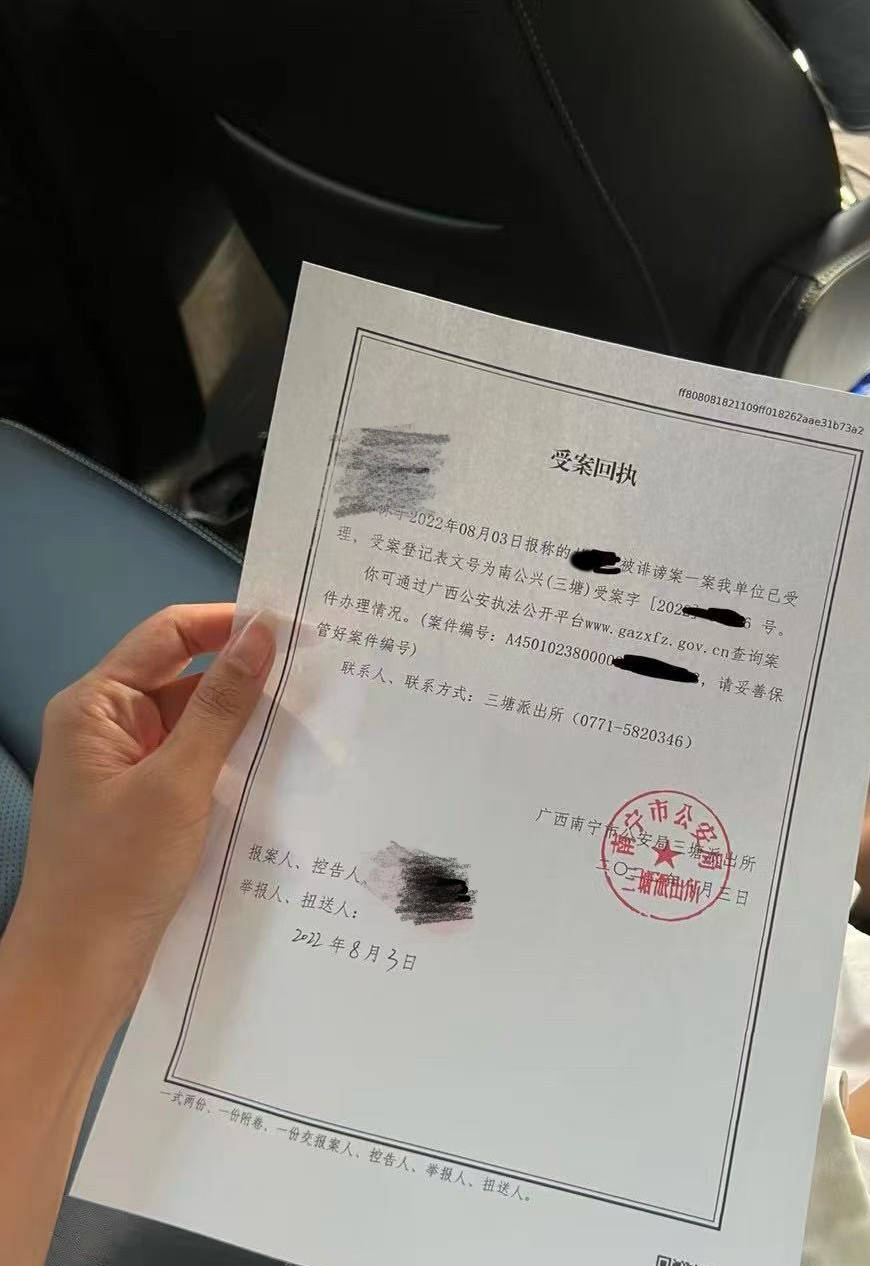

这个时候我认为我的证据已经足够了,之前民警说是在外网处理不了,现在我已经找到了他国内实名认证的微博跟微信,证据链非常完整,也做了公证。我又去报了警,态度非常坚决地要求立案,(2022年8月3日)终于拿到了派出所的受案回执。

2022年8月,吴女士(化名)拿到受案回执。讲述者供图

我一开始认为这是一件很小的事情,没什么大不了,我确实没发过这些信息,我报了警,也找到了源头,那后续派出所就会解决这个事情。我觉得是一个恶作剧,或者是我工作上太雷厉风行,加上那时候我正在竞争一个更高的职位,可能有人想报复。拿到受案回执我还发了个朋友圈,说“好可怕,这种神经病就是打击报复”。

但是很快我发现我想得太简单了,造谣信息虽然是发在外网上,但看到的大部分还是中国人,那些截图传播的速度比我想象中要快,范围要更广,大概一个月左右,这个事情在我的工作和生活圈子里都传开了。

谣言传到了我对接的客户那里,客户就跟公司说,我现在有舆论上的不好的影响,觉得把项目给我不是很放心,直接影响到我的工作。有人会添油加醋地说,想不到她私底下是这样的人之类的。甚至有猥琐一点的男同事会在私底下调戏我,我在公司的职位也是蛮高的,之前不会有一个人敢对我说这么轻浮的话。

差不多两个月左右,连我的家人都收到了截图。当时是我母亲的朋友在的一个微信群里,有人发出照片说这不是你朋友的女儿吗?然后我母亲那个朋友又发给了她。后面我继父生病,我也不能经常回去看他,因为他们那个小区里也会有人议论,我妈妈心疼我,说你不要回来了,我担心你心里承受不住。一年后,到我继父生病去世那天,我们也没等到造谣者的一个道歉。

抓住那个造谣者

我每个月至少会打三四次电话去我报警的派出所,问案子的进展,要么是说还在调查,要么是接线的民警说他不负责这个案件,但他会转达。中途我去过一次派出所,问办案的民警为什么这么久过去了,没有任何进展,他说你回去再等等。

我等了9个月,没有结果,而我的生活已经受到了很严重的影响。首先是工作上,有同事会在我走过的时候阴阳怪气地讨论,有一次我实在受不了,也不知道该说什么,只能在办公楼里找了个没人的角落哭了一场,我开始出现脱发、失眠焦虑的问题,没有办法继续工作了。

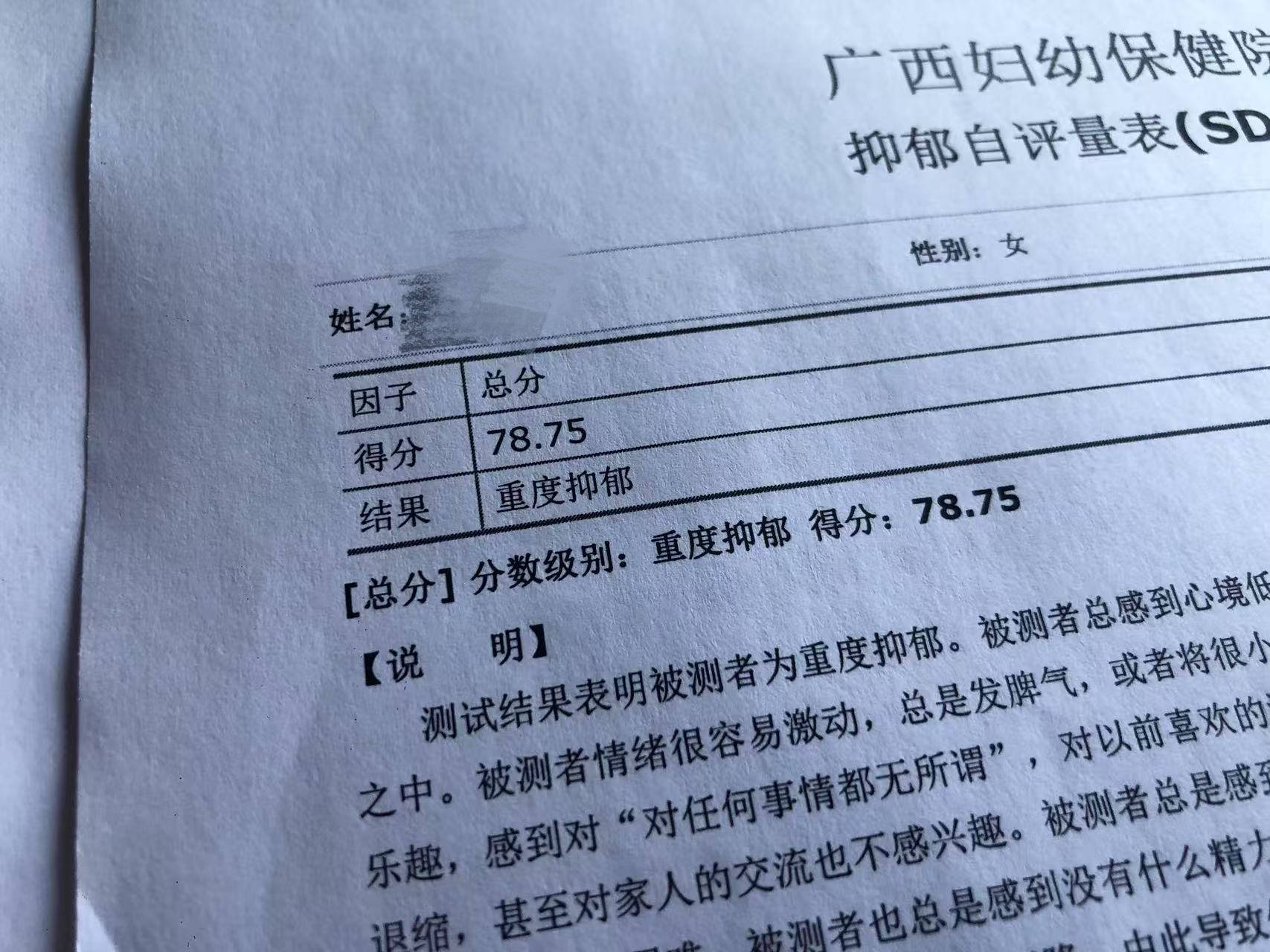

事发后五六个月,我去医院心理科检查,已经是中度的焦虑跟抑郁了,很快又发展成重度抑郁。我前夫知道我是被造谣的,很支持我报警,也陪我去看了很多医生。他当时有一个非常好的工作,刚升职不久,但他的工作圈子很快也开始沸沸扬扬地传这件事情。

我刚开始会解释,但是发现没有用,别人也不是真的关心你,只是当八卦,或者带着窥探的心理在问你。我前夫后来承受不住压力,就从那家公司辞职了。

我当时状态很不好,生病的时候不太清楚自己在做什么,会砸东西、大吼大叫,就会伤害到小孩。幼儿园的老师有打电话来问过,家里面是不是出了什么事,孩子的行为最近不太正常。为了小孩,我们就暂时分居。这种状态持续了一年,我们都很崩溃,最后是我提出来协议离婚,因为生病,我也没拿到孩子的抚养权。

事发后,吴女士在医院就诊。讲述者供图

我实在是(被)逼得没有办法了,实名认证的微信、微博还不能让民警锁定他的话,我想一般人坐飞机、住酒店之类的都会用到身份证,就会有个人信息。我忍着恶心用微博小号跟造谣者私聊了一段时间,到2023年5月,他说我们见个面,我就直接让他去酒店开个房,然后把酒店定位、房间号发给我。

他发过来之后,我在微博上问他姓什么,说前台这边要核实,他说姓黄。我又打电话去问酒店前台,说我的朋友黄先生入住了你们酒店,想问一下他到了吗?我有一个礼物要送给他。前台说他已经办理了入住。

确认没有问题之后,我又联系了我报案的派出所,把酒店定位这些都发给办案民警。我心里很急,想赶紧抓住他,说人现在就在酒店,希望他们尽快出警。过了几天,他们才从酒店那边调取了造谣者的真实身份信息。

我觉得到这里这个人应该可以到案了,但过了一个月又没有进展,那个时候整件事情发生已经快一年了,太久了。我就直接通过微博,把我的证据录屏、受案回执都发给黄某,带着一点威胁性质地跟他讲:我因为这个事情受到了很大负面影响,我请了律师,做了公证,掌握了他的电话地址,他不去派出所主动投案的话,我直接提起诉讼。我告诉他,“你逃不掉”。

他害怕了,在私信里跟我道歉,从他发的道歉里,我也确认,他不认识我,连我真实姓名也不知道,一直称呼的是“这位女士”。但我不接受这种道歉。第二天一大早,他说自己已经去了所在辖区的派出所做了笔录。

到2023年7月10号,我报案的派出所叫我过去调解。我带了律师一起过去,律师跟我说,类似的案件在国内非常多,闹到法院,可能就赔偿两三万精神损失费。我提了两个主要要求,一个是造谣者黄某在全网公开道歉,持续时间为6个月。第二是赔偿我20万元。这20万是我提供了近一年的门诊病历、医院清单,我的律师帮我统计后,综合得出的一个赔偿金额。

造谣者犹豫了,说愿意公开道歉,但没有那么多钱。然后他提出一个分期方案,说第一笔先给8万块,当天支付,剩下每个月支付3000元,到2026年还清。

我同意了这个方案,但调解协议里也写得很清楚,他不履约的话,第一步就要被拘留罚款,同时我保留诉讼的权利。出了派出所,当天他就违约了,第一笔8万元赔偿款没有转过来。过了几天,办案民警给我发信息说,因为他不履行调解协议,被处以行政拘留10日,500元罚款的处罚。

同时我也决定要起诉他了。一年了,我那个时候已经不是为了澄清或者自证。在没找到这个人之前,我已经失去了非常多的东西。我原本的生活很安稳的,一直都挺好的,因为一个陌生人随便的一两句话、两张照片,我努力了那么多年的生活成果都没有了,我觉得这个人必须要付出代价,所以哪怕我一边看病,一边依然在找线索,我是不愿意放过这个人的。

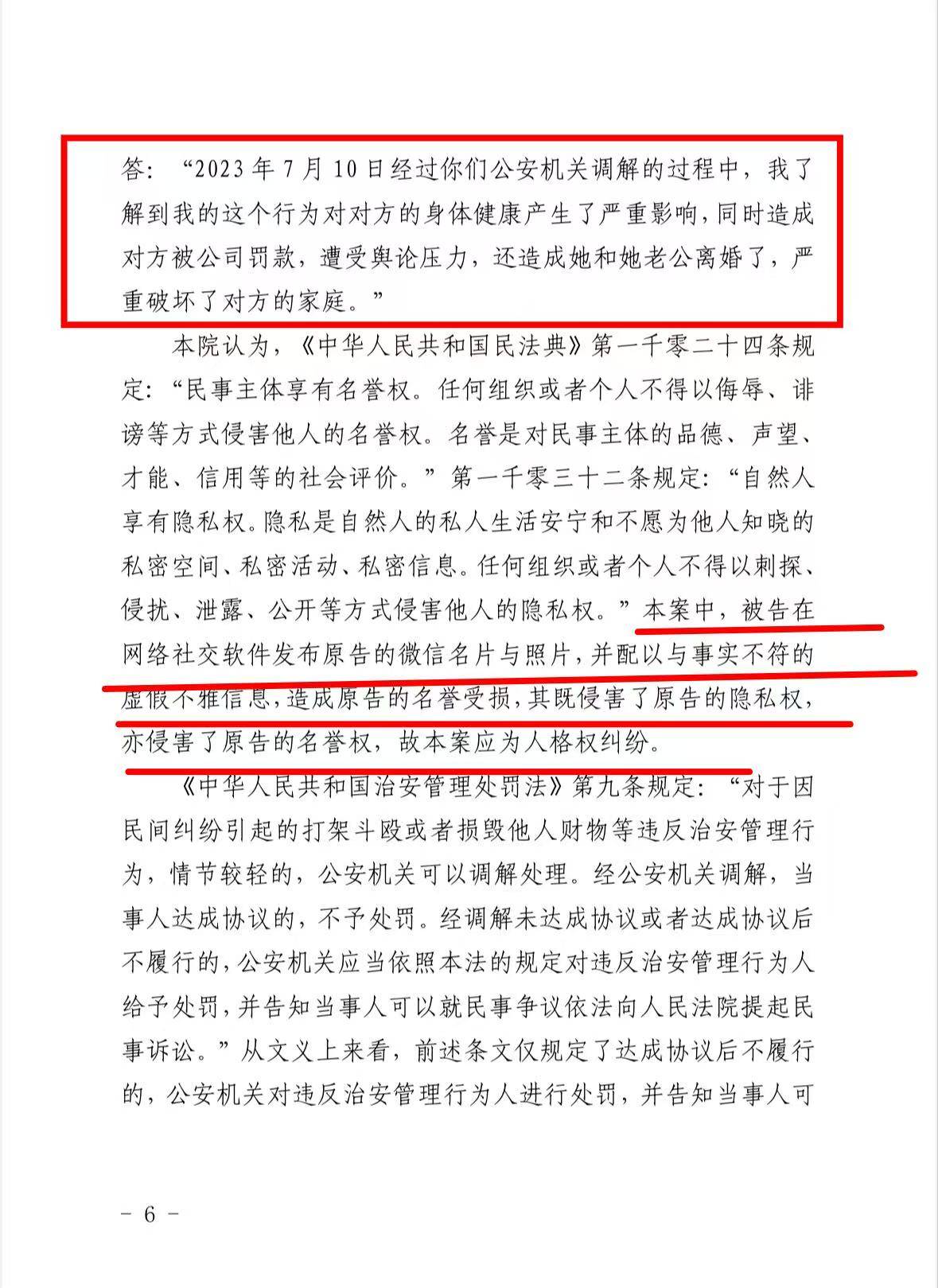

一审判决书中记录,黄某表示了解到自己的行为产生了严重影响。讲述者供图

不和解,不妥协

在调解的时候,造谣者承认了自己发布虚假信息,他也知道问题的严重性,对我的生活造成了多大影响,但这个人从来不是真心觉得对不起。

案子一审我胜诉了。(注:南宁市兴宁区人民法院在2024年5月作出判决,黄某在国外社交平台、微信、微博等泄露吴女士个人隐私,并散布不实信息,构成侵权。判令黄某在省级以上报刊公开道歉,赔偿吴女士20万元。)他很快提起上诉,然后在上诉状里又造了一个新的谣言,非常荒谬,我都说不出口,因为太恶心了。

那一刻我觉得我累了,我坚持不下去了,因为我花了一年多时间,才证明了第一个谣言不是真的。他还可以在上诉的时候再造一个新的谣言,而且拿不出任何证据,只是轻飘飘地说一句是情感纠纷,想靠这个借口躲避惩罚。我当时看到上诉状就崩溃了,特别恶心,然后我就在一个偏僻的公园角落选择了自杀,我觉得我真的熬不下去了。

二审前,吴女士情绪崩溃自杀,被路人送进医院。讲述者供图

后来是一个路人把我送到医院,我几个朋友一直陪着我,这几年还在经济上给我支持,他们就说了一句话,或许我们帮不了你什么了,但是你不能让你的孩子这么小就没有妈妈了。我当时看到新闻,一个小男孩的妈妈去世了,他大半夜跑去墓地看妈妈,我觉得很不好(哽咽),我不能让我的小孩这样子。

我出院没多久二审就要开庭了,我自己出的庭,因为真的没有钱付律师费了。(事情发生后),我确诊重度抑郁,没办法继续工作,没有收入。

二审的时候我当庭就问了,你主张是情感纠纷,请你举证我们什么时候交往的?造谣者没出庭,他律师就说了一句时间太久了,所以没有留下任何证据。法官当时也说了,如果作伪证,是要罚款的。他的律师没有再说任何一句话了。

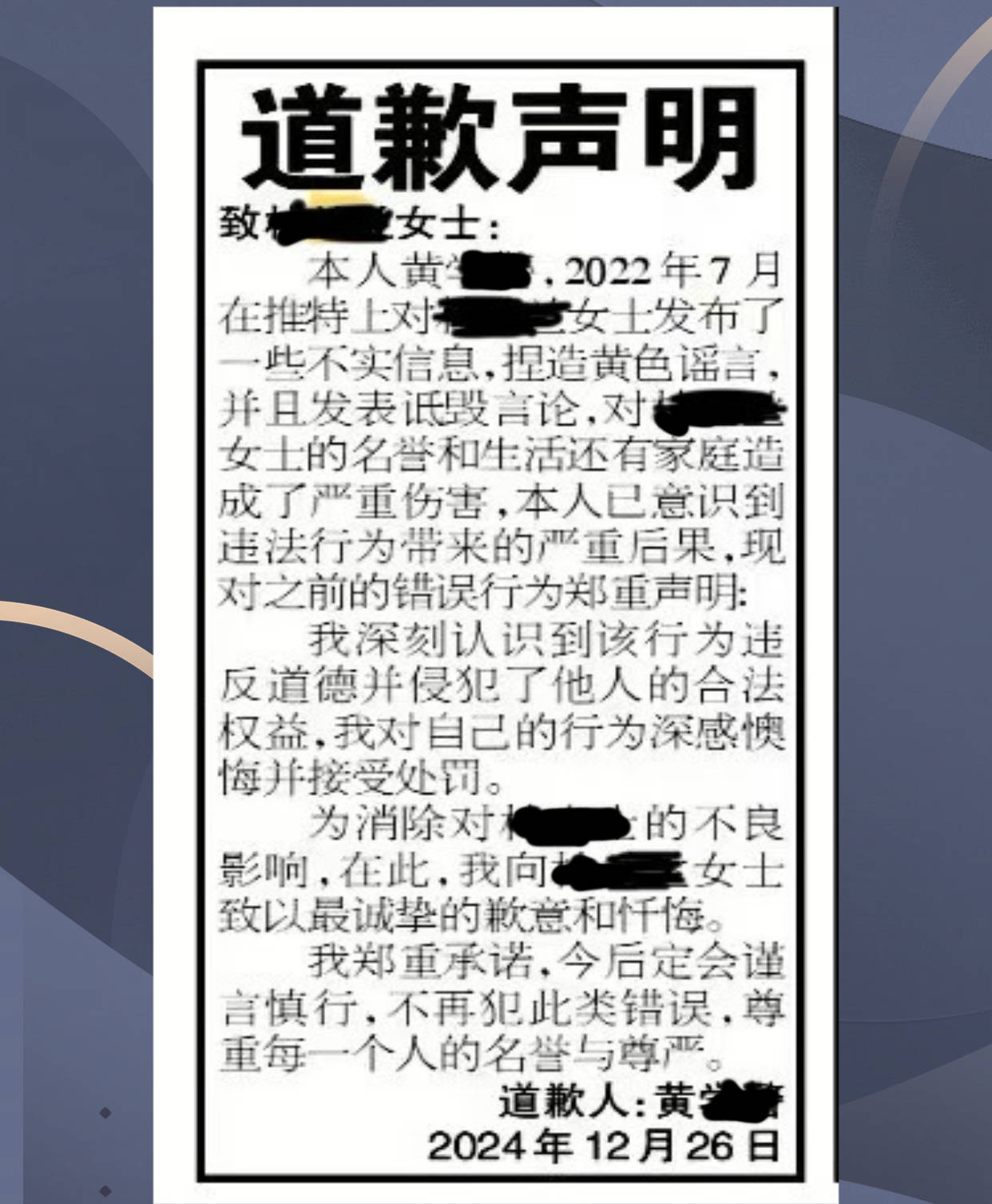

(2024年8月),法院驳回了他的上诉,维持原判。我对这个结果还挺平静的,意料之中,因为我知道他说的是假的。但一直到12月,他才登报道歉,离他当初造谣已经过了两年半。20万的经济赔偿他始终没有支付。为什么从报警到最后执行,都这么难?

黄某在2024年12月公开登报道歉。讲述者供图

我向法院申请了强制执行,(2024年)11月造谣者成了失信被执行人,限制高消费。我一直在跟执行法院申请,法律明确规定了,被执行人有能力履行但拒不执行的,可以申请对他采取拘留措施,这是我的权利。

一直到今年7月15号,我接到执行法官的电话,说他因为拒不执行被司法拘留15天。那是我三年以来稍微开心一点的一天,我叫上第一次陪我去派出所调解的律师,我们一起吃了个饭庆祝,仅此而已,但是也没有开心多久,过两天人家又出来了。他付出的代价就是这么轻。

之前我问过办案民警好几次,我跟造谣者不认识,之前从来没见过,我的照片、联系方式是怎么泄露出去的?但民警说他们不可以透露对方的笔录内容,所以我一直不知道我的信息是怎么泄露的。

他是随机偷拍了一个人,这个人正好是我吗?他又是怎么得到我联系方式的?(事情发生后)我走在路上,有人举起手机,我会下意识地紧张;有人夸我一句,我会觉得他是不是不怀好意;很长一段时间,我几乎在怀疑身边每一个人,很痛苦,好像朋友圈里每一个人都有可能是造谣的人。

事发后第五六个月,我把我微信里的1600个人删到了200个人,里面有很多我工作上积累的客户和人脉,我全部删了,只剩下一些亲朋好友,还有一些没办法删的企业客服之类的,我当时对我社交关系的信任度是完全崩塌的。事情发生快两年的时候,我还是害怕去跟我以前工作有交集的场合,比如我们公司以前常去的几个餐厅、咖啡厅,我再也没去过,人多的地方我也不敢去。

这三年里,我新添加的人不超过20个,除了律师,就是两三个媒体,也会第一时间设置成仅聊天,不想暴露太多。我现在偶尔会搜索各个社交平台,看之前的谣言会不会又被恶意传播。事情发生过,你很难完全回避或者忘记它。

但从去年年底开始,为了小孩,我已经在慢慢地走出来,至少不再吃药了,我觉得我不可以更糟糕。但是我走出来了,他不能那么快地当作什么都没发生。

我今年3月份跟法院提交了悬赏申请,征集造谣者的财产线索。这个悬赏执行批下来的话,会公开这个人的照片、身份证号码,是不需要打马赛克的。我觉得我拿不到20万的经济赔偿没有关系了,因为我失去的何止20万,但是我也要让他尝一下什么叫社会性死亡,而且我这是合法手段,我要让他的家人、所有人都知道他做了什么。

20万赔偿款只要他不执行,我每年都可以申请司法拘留,一次15天。我会尽我最大的努力,不和解,不妥协。