2025年7月27日,中国河南省少林寺管理处发布情况通报:少林寺住持释永信涉嫌刑事犯罪,挪用侵占项目资金寺院资产;严重违反佛教戒律,长期与多名女性保持不正当关系并育有私生子,并启动多部门联合调查。

次日,中国佛教协也随即发布公告,宣布注销其戒牒(僧籍)。

这位曾经叱咤风云的“少林寺CEO”的一朝翻车,在互联网引起了极大关注和讨论。有人痛斥其败坏佛门清誉,有人讽刺其敛财无道,也有人质疑寺庙为何能发展出如此庞大的商业帝国。

但更深一层的问题是:作为佛教禅宗祖庭的少林寺,为何一步步走上商业化乃至资本化的道路?

佛家净地少林寺本应远离尘世纷争,却一而再,再而三卷入金钱与利益中,这一切究竟是谁在操控?“嵩山少林寺”的金字招牌背后,又有着怎样不为人所知的生意经。

文 | Paella 图 | 四象设计部

寺庙可以赚钱吗?

作为拥有1500多年历史的“天下第一名刹”,少林寺在大部分国人心中都是中国佛教与功夫的文化品牌符号。

1976 年的《少林寺》曾被视为中国功夫电影向世界传播的开山之作,至今仍影响着许多海内外人士前来“圣地”打卡。

因此,在看到新闻中少林寺住持及其背后涉及的商业利益后,许多人的第一反应是震惊:寺庙竟然可以这么赚钱?少林寺除了国家文物保护单位和旅游胜地以外,它本身是怎样的存在?

少林寺作为中国汉传佛教的重要寺院,主要接受三个单位的管理:在宗教事务上,由登封市民族宗教事务局管理,接受其日常监督、财务审计和活动审批;作为佛教系统的一分子,同时接受中国佛教协会与河南省佛协的监督,保证其教务、戒律和方丈资质等佛教规范符合相关规定;最后由政府派驻的少林寺管理处负责监管其日常运营和寺院资产。

事实上,佛教教义并不直接禁止寺庙的经济活动。相反,自古以来,寺庙就是地方社会的重要经济节点,往往拥有田产、寺田、山林、手工作坊和僧众劳作产出。

早在唐宋时期,少林寺就因拥有土地、房产和僧兵编制而具备了强大的经济与武力基础。

然而,寺庙的商业化也并不是毫无边界。中国法律规定宗教活动场所不能作为营利单位,但并不禁止寺庙通过合规方式参与文旅、演艺等活动,前提是不违背宗教本义、不私分利润。

换句话说,少林寺作为宗教团体和宗教活动场所本身不能经商。但是允许“按照国家有关规定开展与其宗旨相符的生产、经营、服务活动,获取经济收益”,这个前提是收益用于自身发展,外面赚的钱最终还是要用在寺庙的建设上。

因此,包括少林寺在内的诸多知名寺庙,通常会在民政部门注册为宗教团体法人或基金会法人,以便处理与资金、资产、合同相关的事务。

少林寺商业化的背后是谁?

自上世纪90年代以来,释永信作为少林寺的掌门人,大举拓展了其商业化版图:公开资料显示,1998年,释永信成立河南少林寺实业发展有限公司(现已注销),2008年成立河南少林无形资产管理有限公司。

此后,释永信现后进行了注册商标、成立公司、开发文旅项目、举办商业演出,甚至涉足房地产和影视投资,其运作让少林寺备受“过度商业化”的质疑。

尤其是释永信本人以“法人代表”“公司实际控制人”或“持股者”身份频繁出现在商业文件中,模糊了僧人与商人的角色界限。

在这份商业版图中,作为运作“核心”的少林寺河南少林无形资产管理有限公司,由释永信、释永乾、中国嵩山少林寺分别持股80%、10%、10%。

然而这仅仅是少林寺控股产业的冰山一角。少林无形资产管理有限公司其曾一度对外投资16家公司,截止目前属于存续状态的仅有少林欢喜地1家。

此前,该公司持股的铁嵩科技曾以4.52亿元拍下郑州地块,引发“少林寺进军房产”的热议。

挂牌出让结果显示,获得地块的河南铁嵩数字科技有限公司有两个股东:持股51%的股东为河南铁投综合开发有限公司,是河南省铁路建设投资集团有限公司的全资子公司;另一家持股49%的股东为河南沅翰实业有限公司,而其70%的股份是由河南少林无形资产管理有限公司持有。

也就是说,少林寺虽然名义上不直接参与任何商业项目,但释永信通过少林无形资产管理有限公司、河南沅翰实业有限公司、铁嵩数字科技有限公司等法人实体,也控制了少林品牌的大部分商标、版权和商业衍生品授权权利。

除了参与商业项目,注册在“少林”名下的商标也有超过800个,涵盖保健品、养生茶、禅修、书籍出版、体育、旅游、演出活动、影视娱乐、武术培训等。

少林寺靠什么赚钱?

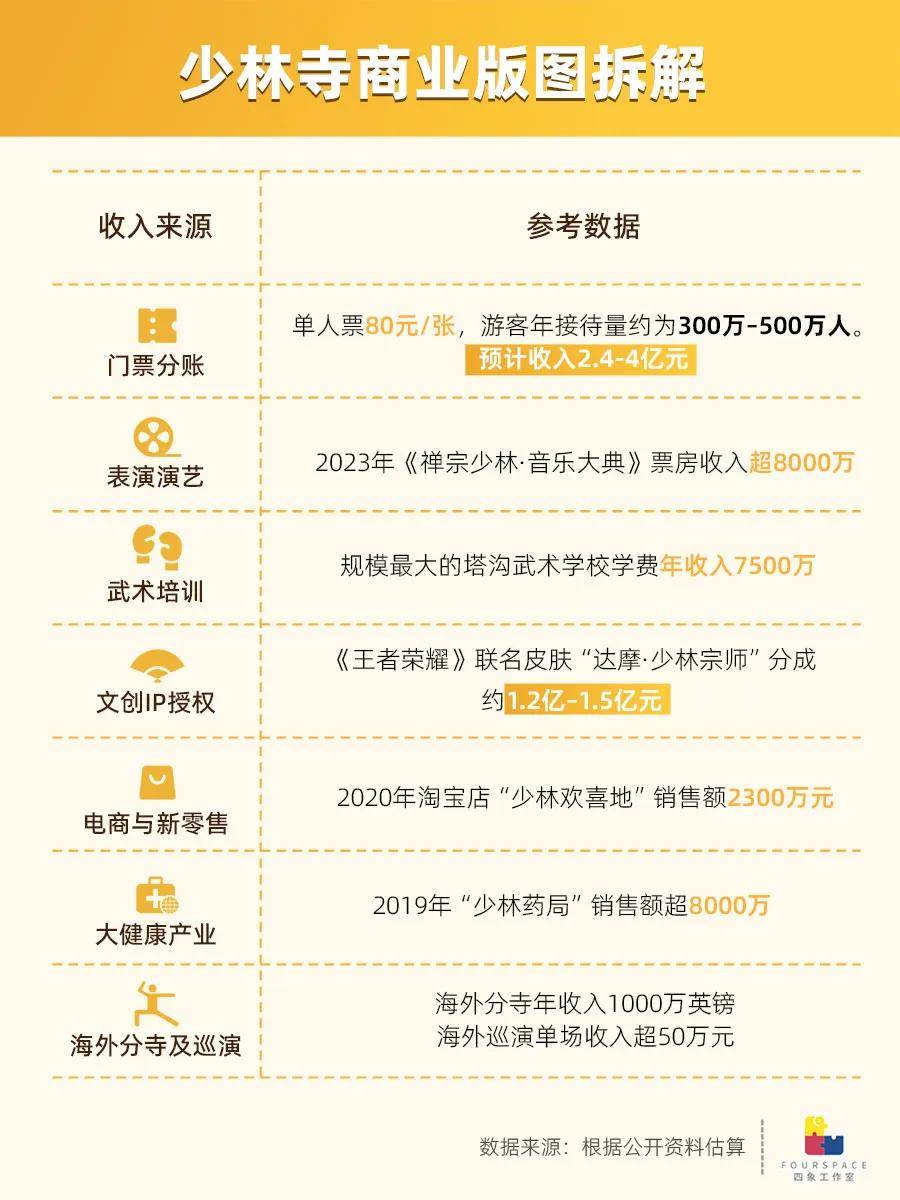

在释永信的长期布局之下,少林寺形成了一个复杂且庞大的商业网络,遍及旅游、表演、武术培训、文创IP、电商、海外市场等多个领域。

这个蛰伏多年精心打造成的商业矩阵,最终成为了“少林”招牌背后的印钞机。

首先是文旅收入这一基石板块。少林寺门票定价80元,年接待游客约300万至500万人次,大致估算可获得2亿至4亿元收入。

在门票之外,讲解服务、香火供品、祈福活动与纪念商品等周边消费也构成了稳定的现金流,游客一脚踏进山门,基本就已进入完整的消费链条。

除了基础门票以外,少林寺还打造了全球最大的山地实景演出《禅宗少林·音乐大典》,2023年演出票房高达8000万元,也是不可忽视的一笔收入。

武术培训同样是一块金字招牌。比如登封市的塔沟武校就与少林寺有着密切的合作关系,靠“少林正统”招牌招收学生。2023年,塔沟武校年招生规模近万人,年培训收入超7500万元。

值得关注的是,除了在传统的文旅、武术、表演等领域下功夫,少林寺在电商、新零售、文创与IP板块也在发力。

早在“故宫淘宝店”成为网红之前,2008年少林寺便开始探索网店这片沃土,在线上开创了“欢喜地”旗舰店,销售的商品不仅包括禅修所用的禅修服、禅修鞋、禅香、烛台;还包括注入少林僧人元素的T恤、烛台、手表等年轻人喜爱的文创产品。

另外,尽管少林寺本身与大健康领域关联性不大,但旗下的“少林药局”在传统秘方基础上开发出活络膏、少林灵芝茶等产品,凭着少林寺的名气,通过“非遗传承+现代工艺”包装,单价从几十元到上千元不等,销售成绩亮眼。

国际化也是不可忽视的收入来源。少林寺在英国、美国、日本等海外多个国家设有分寺,不仅传授武术、举办禅修营,也常年接受捐赠。

据不完全统计,2023年,英国分寺的培训与讲座收入已超1000万英镑。海外每一次功夫巡演或文化交流活动,门票亦高达数万元至数十万元一场,远高于国内市场。

可以说,释永信几乎将所有能与“少林”挂钩的内容都产业化、变现化了——从寺院景区到养生产品、从游戏皮肤到国际巡演,真正打造了一个涵盖文化、健康、演艺、IP授权、电商与教育的“佛门帝国”。

对一个商人来说,这或许是令人骄傲的成就,但区别在于作为少林寺商业化的实际操盘者,释永信将宗教的清净与世俗的金钱缠绕在一起,缔造出一个运转十余年的“佛门帝国”。

这种以宗教名义包装文创、游戏、电商甚至房地产的行为,一方面反映出“少林”品牌的强大号召力,另一方面也暴露了监管与宗教伦理的模糊地带。

在法律许可的灰色地带,谁来划定寺庙商业化的边界?谁来监管寺院收入的用途?又有多少“非营利”的名义,被用作了个人敛财的幌子?

如今,当释永信“佛门CEO”的神话崩塌,人们才恍然发现,被透支的不只是品牌,还有公众对宗教净地的信任。

这场危机远不止是某一位住持的“跌落神坛”,更是对整个宗教商业生态的警示。它提醒我们:当信仰被市场逻辑透支,当功德被明码标价,当寺庙的围墙挡不住欲望的脚步,所谓的清修,早已变了味道。