云天收夏色,木叶动秋声

立秋是秋季的第一个节气

此时暑热余威尚存

而秋燥也渐渐萌生

人体处于夏秋之交的转换期

更需润燥养肺,顺应秋收

识节气

四时娃

爷爷,立秋到了,天气是不是会凉快很多呢?

立秋是秋季开始的标志,但并不意味着酷暑完全结束,三伏尚在延续,还可能有“秋老虎”的高温反弹。北方通常立秋后半月到一个月降温明显,而南方地区还要滞后一些,真正的凉爽往往要等到白露或秋分之后才有明显感受。

节气翁

四时娃

大家会做些什么准备迎接秋天到来呢?

立秋的习俗多和“收”与“补”相关。很多地方有“啃秋”或“咬秋”的习俗,在立秋这天吃西瓜或香瓜,寓意“啃”去酷暑,迎接凉爽。有些地区流行“贴秋膘”,人们会吃些味厚的美食,为即将转凉的时节积蓄能量。不过,“贴秋膘”要因人而异,以下三类人,“贴秋膘”要特别注意食材的选择和“贴秋膘”的技巧:

1.脾虚者。常表现为食少腹胀、食欲不振、肢体倦怠、乏力、时有腹泻、面色萎黄。进补前可适当吃点健脾和胃的食物,如茯苓饼、芡实、山药、豇豆、小米等。

2.胃火旺盛者。平时嗜食辛辣、油腻之品者,日久易化热生火,积热于肠胃,表现为胃中灼热、喜食冷饮、口臭、便秘等。这类人进补前一定要清胃火,适量吃苦瓜、黄瓜、冬瓜等,之后再进补。

3.老年人及儿童。由于消化能力较弱,胃中常有积滞,表现为食欲不振或食后腹胀。进补前应消食和胃,适量吃点山楂等。

节气翁

江苏的节气食谱

鸡头米(芡实)

鸡头米即芡实,是睡莲科水生植物芡的种仁,因果实形似鸡头而得名,《神农本草经》载其“补中除暴疾,益精气,强志,令耳目聪明”。《本草从新》载其“补脾固肾,助气涩精”。这种药食同源的食物是江苏地区“水八仙”之一。作为立秋时节的美食,苏州一带尤为盛产,其烹制极重时令与本味。新鲜鸡头米以手工剥壳为最佳,制作以“清氽法”为经典:沸水入米轻煮30秒,撒上桂花或白糖,汤色清透、软糯带弹,最大程度保留其清香;也常与银耳、莲子同炖甜羹,或配虾仁、西芹快炒,融色香意境于一味。

调起居

四时娃

爷爷,立秋后在起居上要注意什么呢?

立秋起居要“顺应收敛”。《黄帝内经》讲“秋三月,此谓容平,天气以急,地气以明,早卧早起,与鸡俱兴”,也就是说顺应阳气收敛的趋势,晚上比夏天稍早一点睡,清晨早些起床。此时昼夜温差开始加大,睡觉时要盖薄被护腹及足部,避免受凉;白天开窗通风,让空气流通。

节气翁

益身心

四时娃

爷爷,这个时节偶尔会莫名地伤感,这是为什么呢?

这就是古人说的“悲秋”情绪了。秋气通于肺,在志为忧。看着草木开始凋零,加上天气变化,人容易产生低落的情绪。心烦时可以去赏秋,做些户外活动,看银杏渐黄、桂香初绽,自然景致能舒缓心情。饮食上吃些莲子百合汤,可补益脾胃、润肺,宁心安神;雪梨银耳汤可滋阴清肺、消痰降火。少食辛辣刺激,避免加重燥热。

节气翁

养

生

茶

雪梨百合饮

材料:雪梨1个、干百合10克、冰糖适量。

做法:雪梨洗净去核,带皮切块;百合泡发洗净。二者同入锅中,加适量清水,大火煮沸后转小火煮20分钟,加入冰糖煮至溶化。

功效:雪梨润肺生津、清热化痰;百合清心安神。二者搭配,能缓解秋燥引起的咽干口燥、咳嗽少痰等。尤其适合秋燥初显、易上火者。但脾胃虚寒、腹泻者及风寒咳嗽者慎用。

滋

补

膳

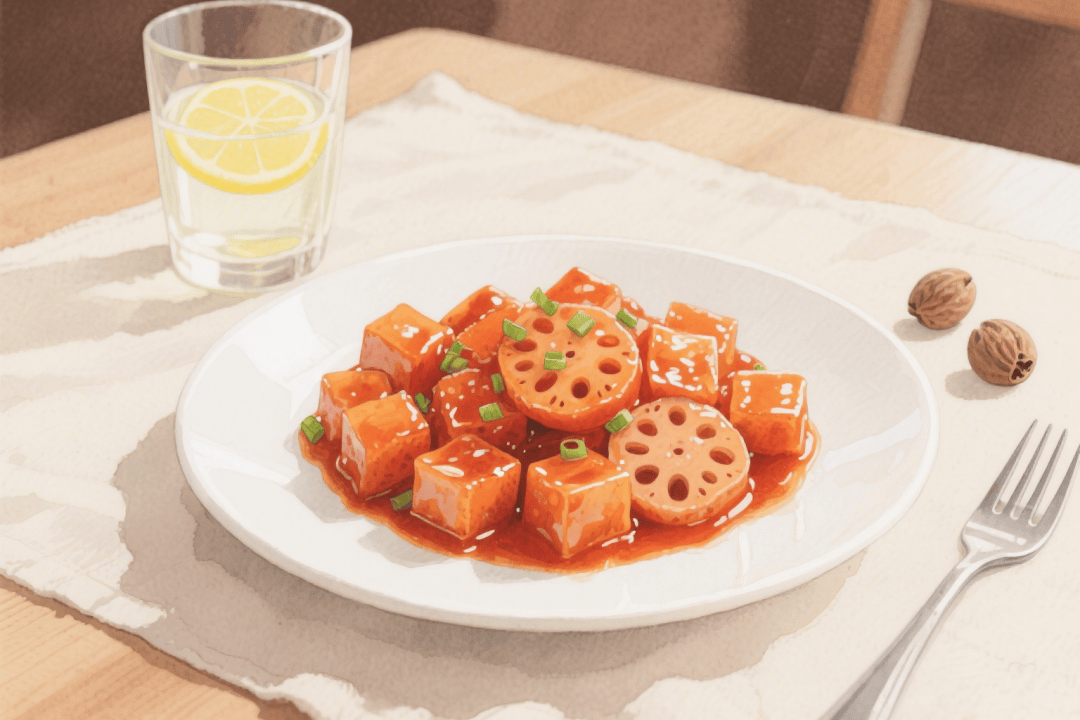

糖醋藕丁

材料:莲藕1节、葱姜末、干辣椒段、糖醋汁(香醋、砂糖、生抽、盐、水淀粉调匀)。

做法:莲藕去皮切小丁,入沸水焯烫1分钟去涩备用;热锅冷油爆香葱姜末,下藕丁快速翻炒,淋入糖醋汁裹匀,大火收汁至浓稠即成。

功效:莲藕性甘凉,含丰富膳食纤维与维生素,立秋后食用可滋阴润燥、健脾开胃;糖醋调味酸甜生津,能缓解秋燥引起的口干舌燥,同时藕丁脆嫩易消化,适合秋季调理肠胃。

适

运

动

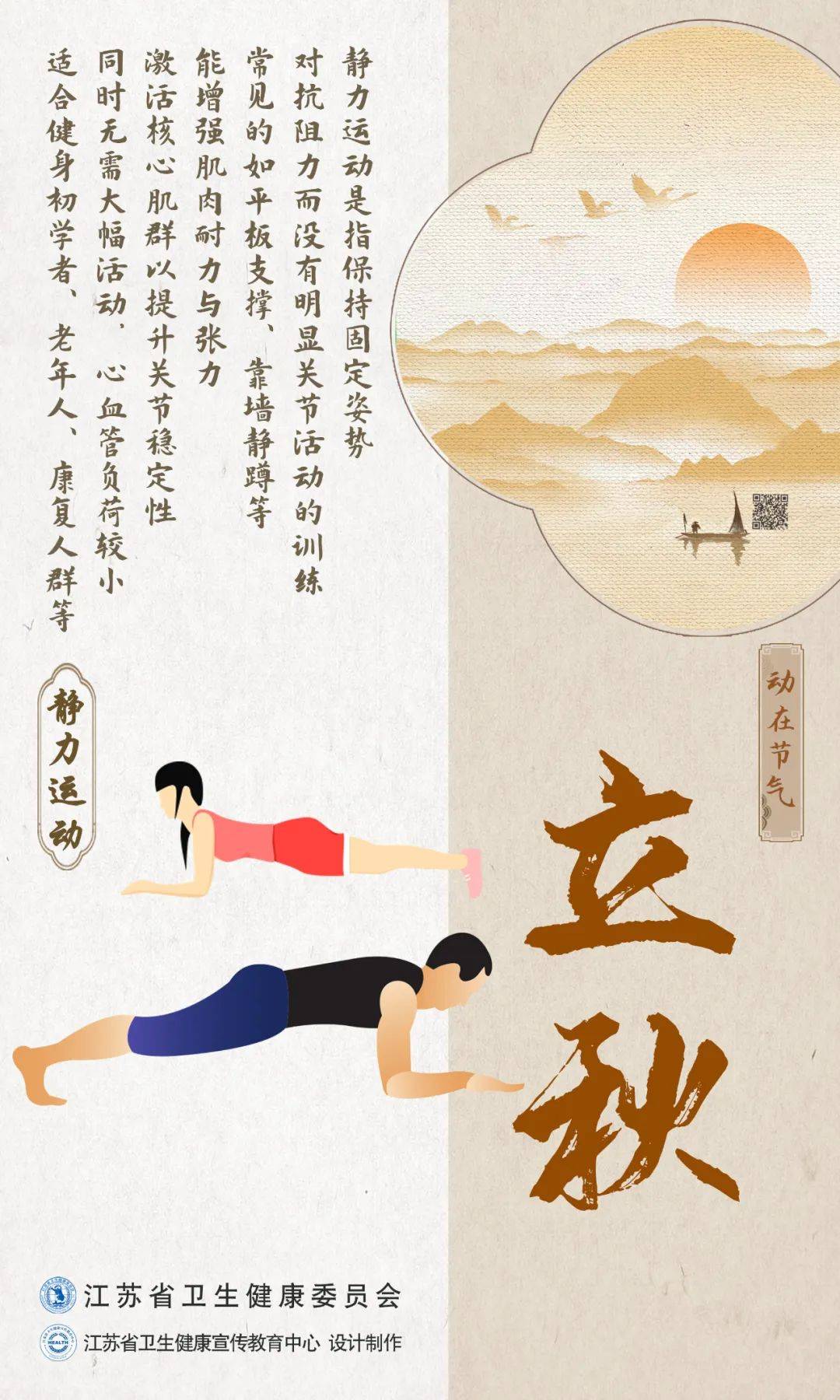

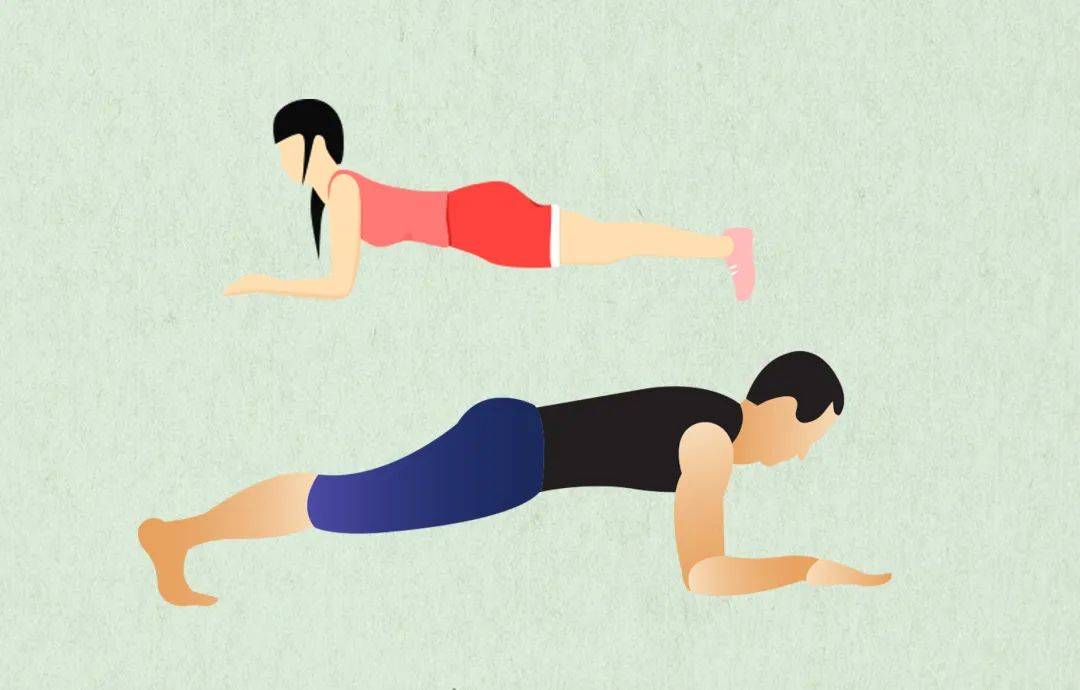

静力运动

静力运动能增强肌肉力量、改善体态。但在练习前务必咨询专业健身人士进行指导。严重骨关节疾病患者、高血压病患者等需遵医嘱选择习练。练习时,务必保持姿势标准、控制好持续时间并注意呼吸节奏,避免受伤。

1.靠墙静蹲

背靠墙站立,双脚向前迈出一步,与肩同宽,缓慢下蹲至大腿与地面尽量平行,背部贴墙,膝盖不超过脚尖,双手轻扶大腿。建议从持续20秒开始,适应后逐步增加至60秒。

2.改良平板支撑

双肘撑于桌面或稳固椅子,身体呈斜直线,收紧腹部和臀部,脚跟微微离地,保持颈部中立,肩胛骨稳定不耸肩。每组持续15秒,练习3组,每组间歇30秒。

3.坐姿抬腿对抗

坐于椅子上,背部挺直,单腿缓慢伸直,脚尖回勾,对抗自重,保持大腿前侧持续发力,膝盖微曲。每侧10-15秒,左右交替三组。

4.静态抗旋

双脚与肩同宽,半蹲,双手相握,抵住门框或立柱,对抗发力,发力过程中保持躯干稳定。每侧10-15秒,左右交替三组。

5.静力抓握

动作开始前,可以大力张开五指,完成适度的拉伸,接着使用五至七成力量,紧握不易损坏且较为结实的物件。保持用力抓握15-20秒,适应后增加到2分钟。

望

闻

问

切

馆

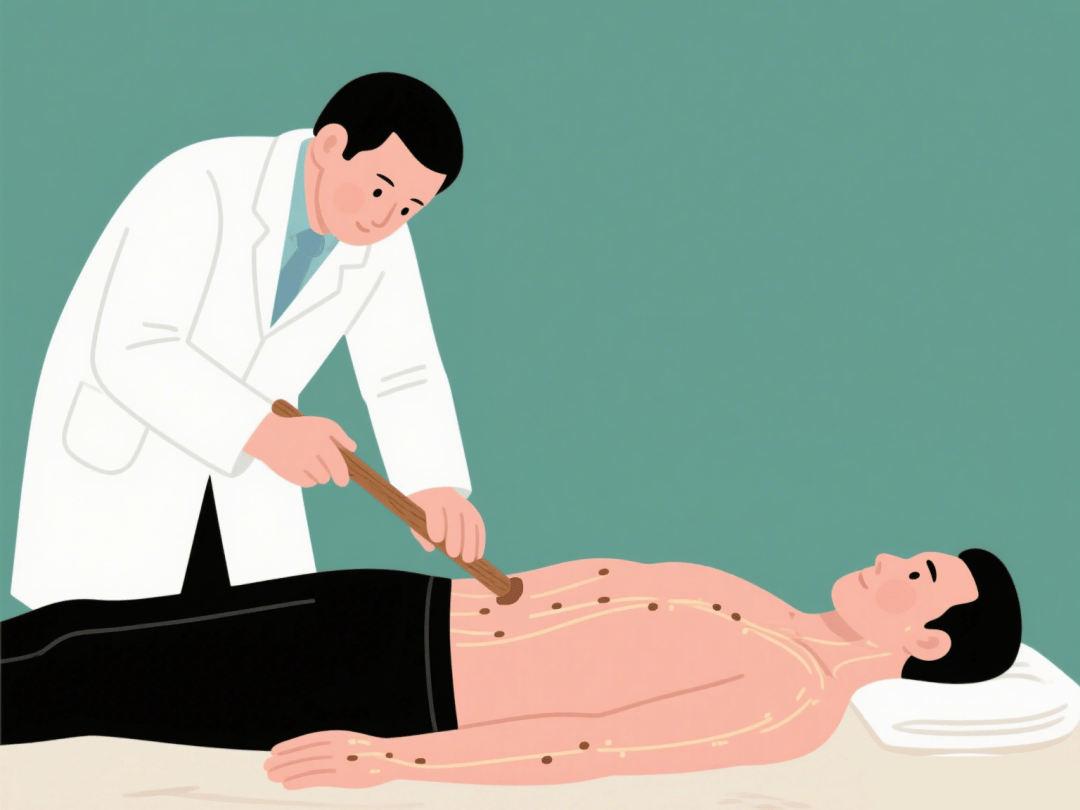

药棒循经

药棒循经是融合了药物外治与经络推按的传统中医外治法。使用特制药液浸润的木棒(清代《医宗金鉴》称为“振挺”),沿人体经络推按、点揉或拍打,将物理刺激与药物渗透相结合,激发经络气血运行,达到舒筋活络、散寒祛湿、消肿止痛的效果。

进行药棒循经操作时,需由经验丰富的中医师或中医专科护士根据患者体质与病症,选择相应经络并调配适宜药液,力度需均匀渗透,时间一般控制在15-20分钟。此法对颈肩腰腿痛、慢性疲劳、寒湿体质人群效果显著。

需特别注意的是,皮肤过敏及破损或感染、严重心脑血管疾病患者及孕妇禁用;糖尿病患者等慎用;操作后局部可能出现温热或轻微红晕,一般属正常反应,但若感灼痛或过敏应立即停止;治疗后需注意局部保暖,避免即刻接触冷水或冷风直吹。

审稿专家

杨璞江苏省中医药学会科普专委会常务委员、南京中医药学会科普专委会主任委员

文中部分图片来源商业图库授权,转载需版权人同意;部分图片使用 AI 辅助生成,版权归原作者(江苏省卫生健康委员会、江苏省卫生健康宣传教育中心)所有。