青春换得江山壮,碧血染将天地红

1935年,赵一曼担任东北人民革命军第三军一师二团政委,成为令日寇闻风丧胆的“红枪白马”女政委。一次激烈的突围战后,赵一曼为掩护部队转移,身负重伤,不幸被捕。在前往伪县公署警务科的过程中,伪军想要通过游街的方式羞辱赵一曼,他们向着民众说:“这就是抗日的结果,你们之中还有谁不听话,下场跟女共匪一样!”但赵一曼不会让他们的奸计得逞,她在此时拼尽全力大喊:“打倒日本帝国主义!打倒汉奸!中国人民万岁!”伪军见赵一曼反倒公开讽刺他们是汉奸,还因此进行了抗日宣传,只得加紧将赵一曼带回去拷打审问。

在阴森恐怖的哈尔滨市伪满警察厅刑讯室,特务科外事股长大野泰治亲自坐镇。各种常人难以承受的酷刑轮番施加在赵一曼血肉之躯上,他妄图从这个瘦弱的女政委口中撬出抗日联军的机密。但她咬紧牙关绝不承认自己是共产党,只说自己是中国人,抗日是不需要理由的。大野泰治发现极刑也无法打倒赵一曼的意志,气急败坏地问她:“既然不是共产党,你为什么要抗日?”赵一曼坚定地说:“你们不用多问了,我的主义就是抗日,正如你的职责是以破坏抗日逮捕我们为目的一样,反满抗日,就是我的目的、我的主义、我的信念!”

反复的严刑拷打让本就受伤的赵一曼伤势急剧恶化,大野泰治决定将赵一曼送到哈尔滨南岗市立医院接受治疗,先保住她的性命后面再审问她。在医院里,医护人员都深深为赵一曼不屈的意志所折服,尤其是年仅十七岁的护士韩勇义和看守董宪勋。他们本就因被迫为日伪军服务感到不满,加上对赵一曼的敬佩以及接受了赵一曼革命精神的熏陶,不愿助纣为虐,决心帮助赵一曼脱离日伪军的掌控。

图源抗日战争纪念网

经过多次的商讨,他们制定好计划并筹集了经费,等待着合适的时机。1936年6月28日晚,这一天正好是周日,加上周末警察厅放假,看守没有那么严格,在韩勇义和董宪勋的帮助陪伴下,赵一曼逃离了医院。到了郊区他们换下汽车换乘小轿,到了金家窝棚董元策家中修整了一日。夜里,他们坐上了村民魏玉恒的马车,前往山区与游击队会合。此时,日寇早已发现赵一曼在韩、董二人的帮助下逃离的事实,正在大肆追捕几人。

在离游击区仅有20余里距离的李家屯附近时,几人被日寇追上,因怕暴露游击区的位置危及游击队员的安全,赵一曼沉默地跟着敌人离开。再次被捕的赵一曼以及帮助她摆脱日寇监禁的韩勇义和董宪勋几人都遭受了日寇非人的酷刑折磨。最终董宪勋因受刑过重不幸牺牲,韩勇义因为经受了惨无人道的严刑拷打,出狱以后身体受损严重,也早早地被病痛夺去了生命。

四海今歌赵一曼,万民永忆女先锋

日伪军对赵一曼施行了各种毫无人性的酷刑却依然无法打败赵一曼顽强的意志和坚定的信念,敌人无可奈何,最终决定将赵一曼带到她曾经战斗过的珠河地区游街并枪决。

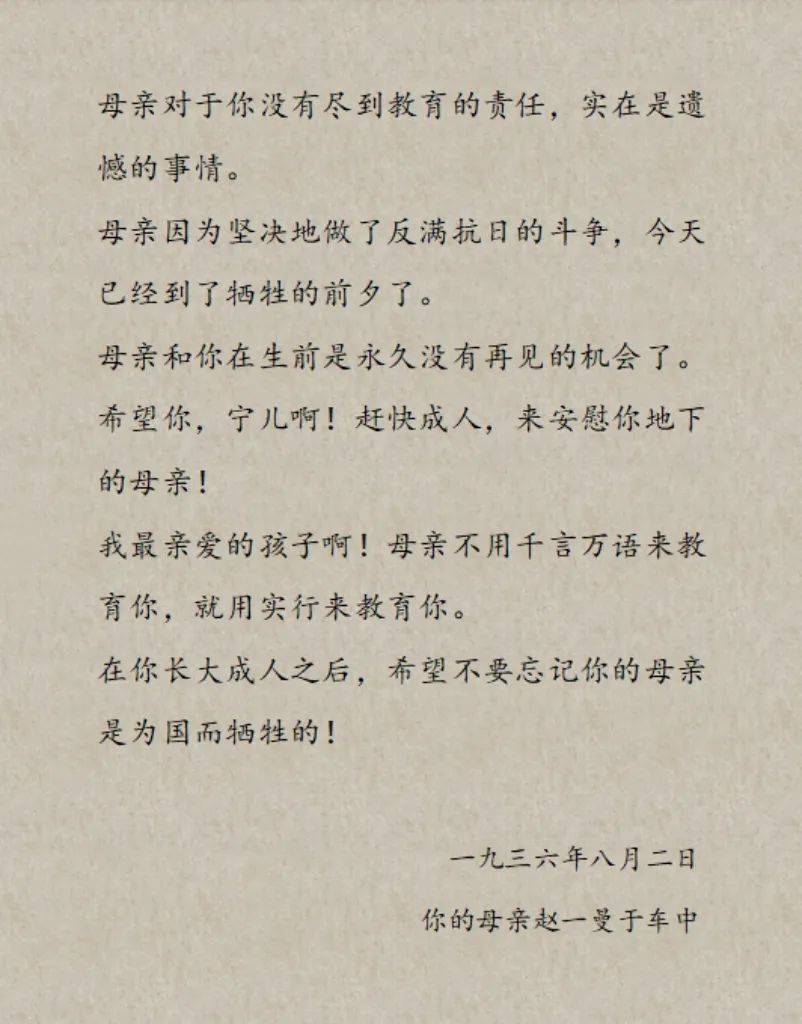

1936年8月2日凌晨,在押往珠河的火车上,赵一曼向看守她的伪警察要来纸笔,艰难地写下留给宁儿的绝笔信:

当日的珠河县城小北门外,寒风萧瑟。赵一曼大声高唱起了《红旗歌》:

民众的旗,血红的旗,收敛着战士的尸体。

尸体还没有僵硬,鲜血已染红了旗帜……

高高举起呀!血红旗帜,誓不战胜,终不放手……

牢狱和断头台来就来你的,这就是我们的告别歌……

赵一曼挺立在刑场上,遍体鳞伤却目光如炬。面对刽子手的枪口,她用尽最后气力高呼:

“打倒日本帝国主义!中国共产党万岁!”

枪声响起,年仅31岁的赵一曼倒在白山黑水之间。她的热血浸透了这片被侵略者蹂躏的土地,她的呐喊穿越时空,至今仍在我们耳边回响。

作为东北十四年抗日斗争的参加者和领导人之一的冯仲云(1908-1968)在《东北抗日联军十四年苦斗简史》一书中最早将杨靖宇、赵一曼、冷云等抗日英雄的事迹展示给世人,也是在他的建议下,长春电影制品厂在1950年拍摄了电影《赵一曼》。

在哈尔滨,2375米的“一曼街”刻入城市肌理。如今街道两旁,绿树成荫,人来车往,孩童嬉笑,老人闲坐。阳光温柔地洒在每一块方砖上,和平安宁得如同呼吸本身一样自然。那些曾经激荡过血与火的岁月,仿佛被这宁静的日常悄然覆盖。在宜宾,赵一曼纪念馆、一曼公园、一曼村、一曼大道、一曼中学成为追怀之地。

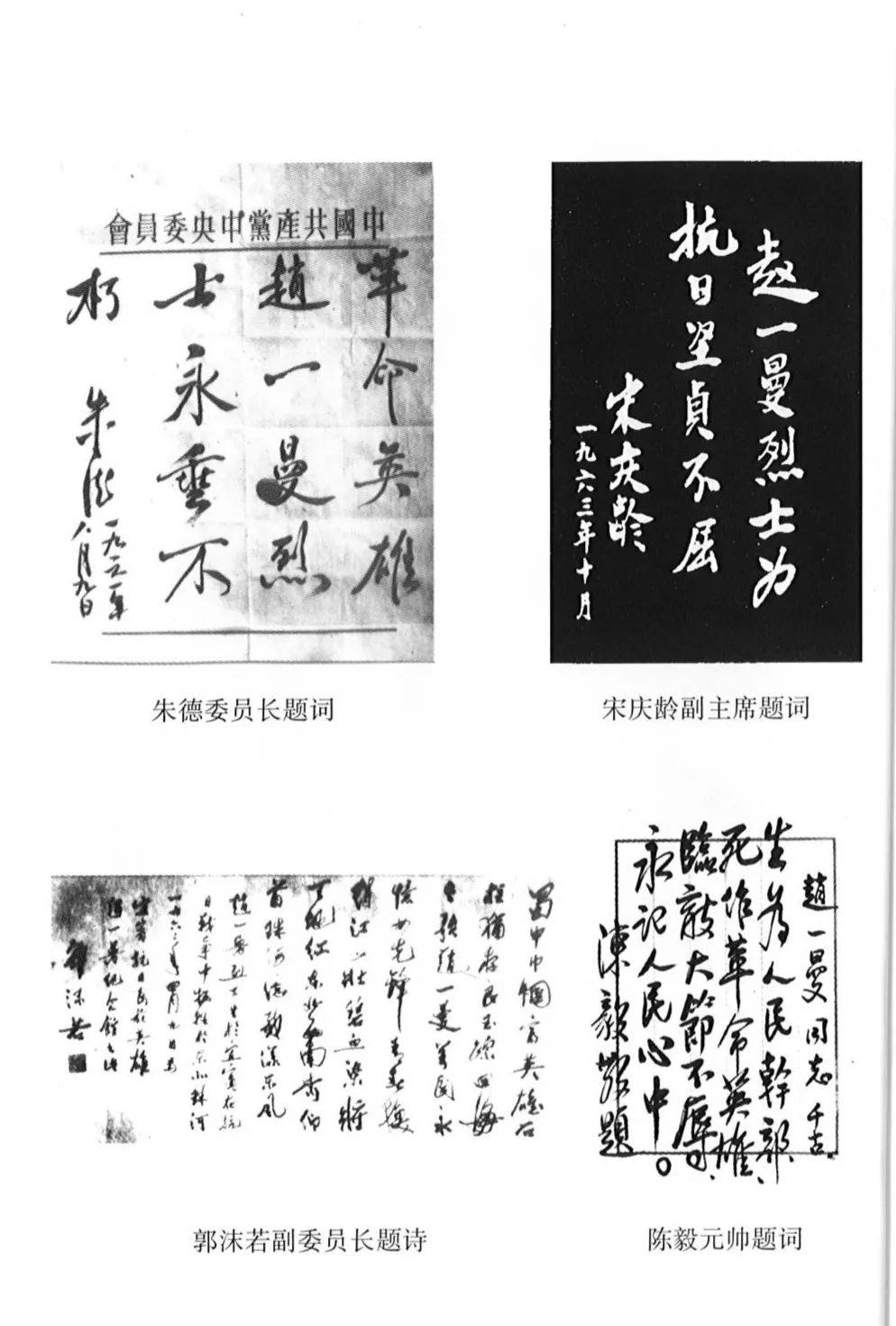

朱德同志曾题词:“革命英雄赵一曼烈士永垂不朽”。历史从不沉默,当我们在她的名字前驻足,那浸透纸背的绝笔信便重新泛起血色。新时代,我们也将继续秉承先人遗志、继承前辈精神,为中华民族伟大复兴而不懈努力!

图源馆藏《碧血英魂——赵一曼传》

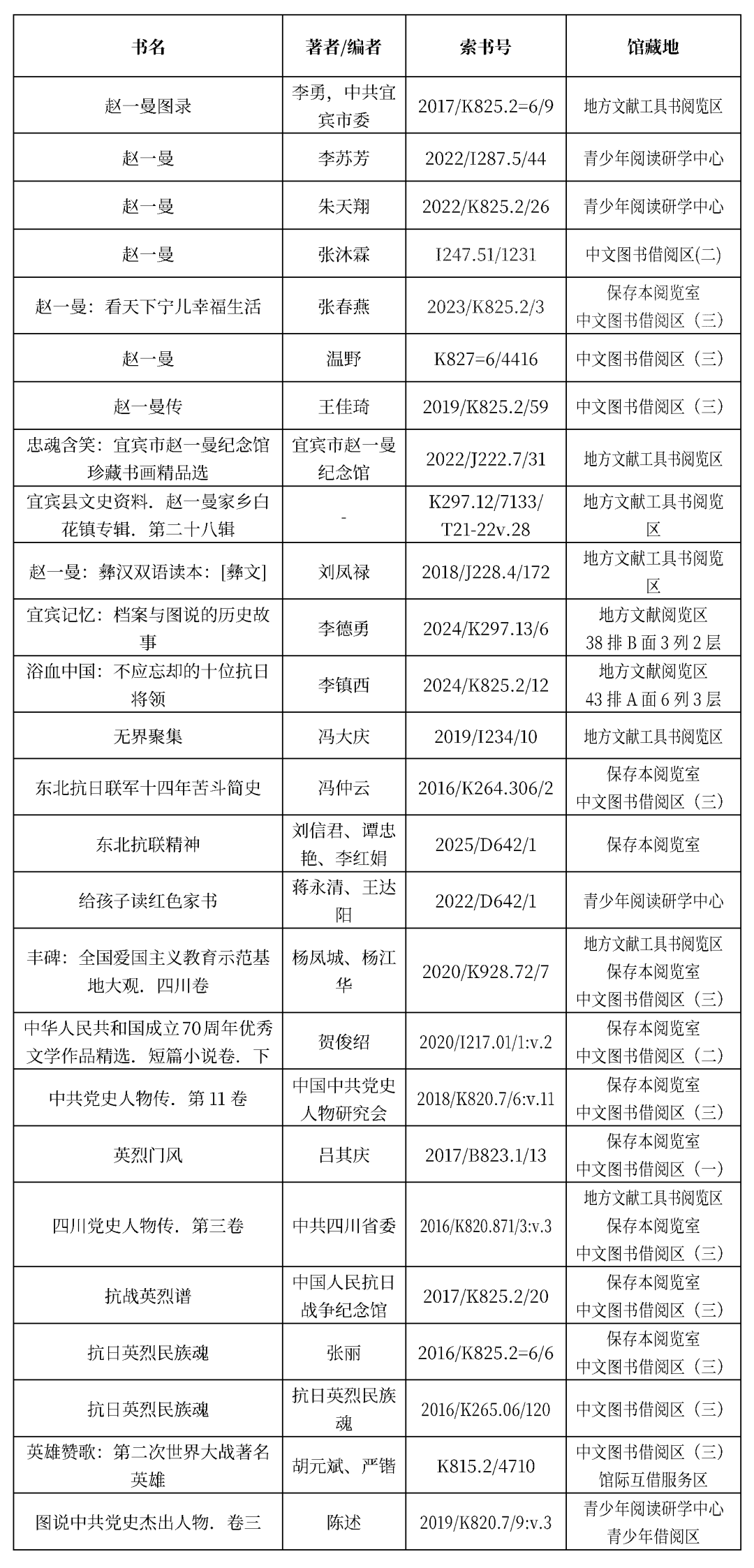

延展阅读

馆藏赵一曼烈士相关书目

供稿:地方文献部(典藏部)

撰写:陈雨婷

排版:李水莲