江苏“十三太保”的梗随着苏超进一步出圈,而隔壁安徽的散装程度说不定更加硬核。有网友表示,安徽内部的地域差异之大,甚至会给人三个省的错觉。这究竟是为什么?

文 | Roxie 图 | 四象设计部

01

天然分隔与后天融合

对于北方人来说,安徽当然是南方省份,而南方人又觉得安徽位于北方。在中部省份的居民眼中,安徽临近江浙沪,但要是问江浙沪土著,安徽又更像中部地区……这样矛盾不清的定位,离不开安徽本身的复杂底色。

安徽隐隐约约的割裂感,首先源自天然的地理条件。长江与淮河横贯安徽,将其分成了淮河以北、江淮之间和长江以南三大块。淮河以北接近传统定义中的北方,长江以南则更像人们心目中的南方。

图片来自网络

安徽之名取自安庆和徽州,但安徽的简称并非这两个字,而是“皖”。皖字的历史更为悠久,西周时期在安庆一带就有皖国,皖山、皖水等地名沿用至今。

俗话说,“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳。”迥异的自然条件,导致淮河两岸的风土人情差异极大,那么安徽是如何成为今天的“三合一”省份的呢?

自秦代设立郡县至明代之前,安徽的淮北、江淮和江南三大板块从未属于同一个行政区,直到朱元璋定都南京,将现在的江苏、上海和安徽划归为“南直隶”,后来到了清朝,安徽才正式成为18个行省(元朝以来的行政区划,直属中央管辖的一级行政区)之一。

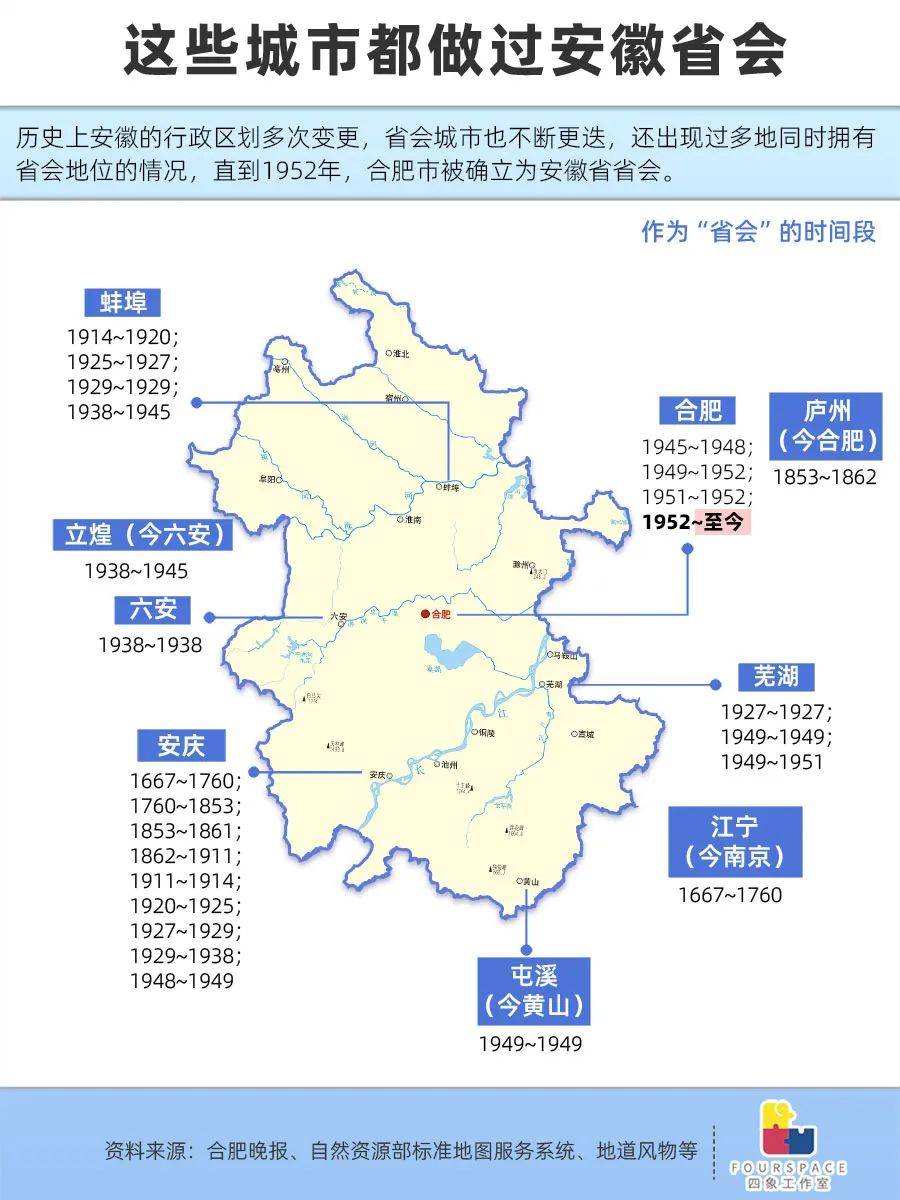

也因为复杂的历史变迁,安徽的省会城市在建省以来变了无数次:从清代江南省的首府南京,到安庆、蚌埠、芜湖、六安……直到1952年,合肥被确立为省会,延续至今。

安徽没有持续千年的传统强中心,而是凭行政力量缝合成的“新新”省份,再加上省会城市多次更迭,互相之间“谁也不服谁”,形成了散装发展的局面。

这种散装受地理条件的影响极大,皖北平原和皖南山区的地形差异让省内联通困难,长期发展下来,形成了各地不同的语言体系,偏偏语言又是对地域认同感最重要的元素之一。

皖北说中原官话,中部讲江淮官话,皖南有吴语、徽语、赣语,甚至宣城一个市里不同县的人都听不懂对方说话……连“安徽话”都没有的安徽,自然难以亲如一家。

具体来看,淮河以北的亳州、阜阳、宿州、淮北、蚌埠、淮南属于皖北地区;长江以南的宣城、黄山、池州、铜陵,以及马鞍山、芜湖的部分地区通常被称为皖南地区;而江淮之间的合肥、滁州、六安、安庆一般被视为皖中或省会周边地区。

皖北的中原文化、江淮的风骨人文、皖南的徽州水墨,这些差异特征虽被整合进了同个框架,依然各自“独美”。

02

南北经济的巨大差异

皖北、皖中、皖南,名词背后不仅是区域方位,更是不同的文化习俗和经济特点。

皖北坐拥广阔平原,适合农耕的同时,矿业资源丰富,然而也正因如此,长期面临着转型困难的问题。皖南一带距离东部发达地区更近,搞旅游或承接产业都有优势,索性加入“杭州都市圈”。皖中地区虽是安徽中心,却在“合肥都市圈”和“南京都市圈”之间摇摆不定。

合肥作为安徽省会,存在感虽然不是很高,却在近年通过赌京东方、押蔚来等风投案例,在半导体等领域持续发力,经济发展迅猛,赢来了“赌城”的名号。

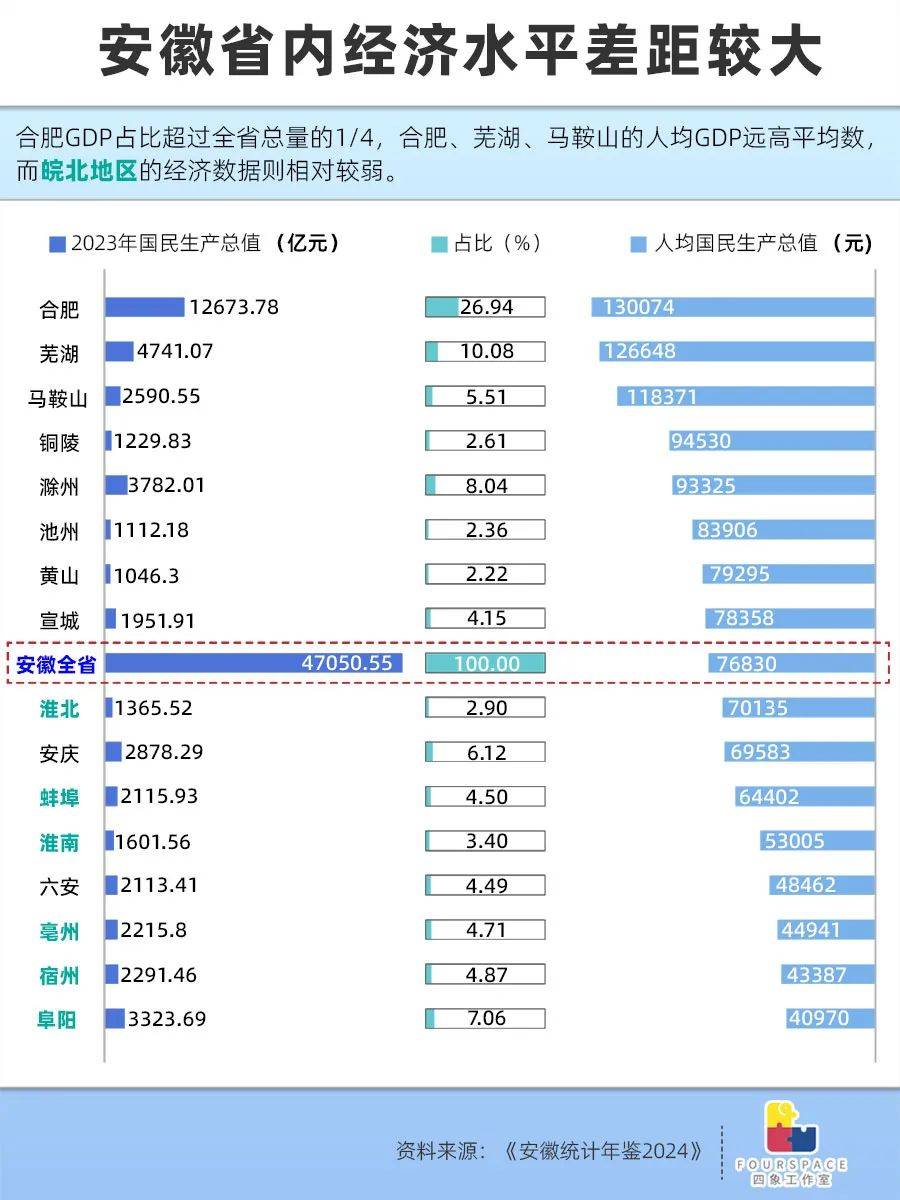

三大阵营里经济相对薄弱的是皖北。2024年安徽GDP总量里合肥一城就占了26.7%,芜湖、马鞍山等地的人均GDP也远超平均,皖北地区的数据则相对较弱,都低于全省均值。

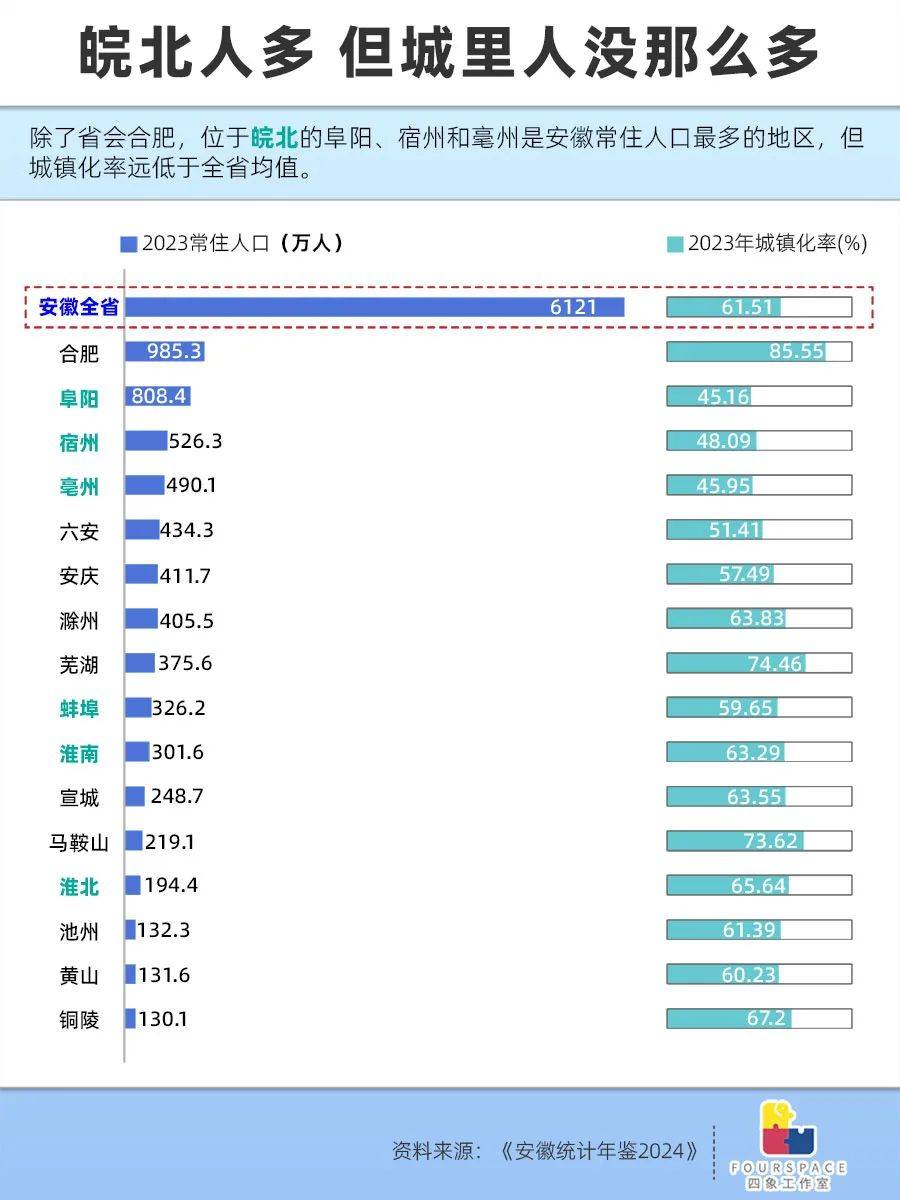

皖北地区的土地面积占了安徽全省近四成,人口更是接近全省的一半,可以说是安徽的重量级组成地区。如果用“富甲一方”来形容皖南的沿江城市,皖北至少称得上一句“人多势众”。

然而皖北居民虽多,城镇化率却处于较低的水平。以阜阳为例,它的常住人口仅次于合肥,超过800万人,但其中55%都是农村人口。

与之类似的还有宿州、毫州、蚌埠,城镇化率都低于全省均值,只有淮南和淮北略高于均值,但依然赶不上合肥、芜湖、马鞍山等地的水平。

皖北的经济窘况,依然与自然环境的影响有关。淮河在河南与安徽之间有较大落差,一旦上游发生暴雨,淮河水易在安徽段形成淤积,主要侵犯的就是皖北地区。历史上淮河还曾受到黄河改道的影响,导致水患更加频发。

久而久之,在部分网友看来,皖北就像一个战略蓄水池,被迫承担起了“上保河南,下保江苏”的重任。城镇化和工业化水平较低,拖慢了产业发展的步伐,也是皖北经济发展相对滞后的原因之一。

有安徽网友自嘲:“江苏散装是十三太保各自为政,安徽散装是十六地市认了八个外省大哥。”当地经济不够发达,大批皖北人不得不背井离乡,前往沿海地区谋生。

统计数据,阜阳、毫州、宿州等皖北地区的流动人口,相较于安徽其他城市,更倾向于流向外省,而江浙沪就是最受青睐的目的地。

比起光鲜亮丽的江浙沪,安徽的存在感不仅在外人眼中很低,连本地人都或多或少习惯了舍近求远。当皖北人跑去徐州,皖中人向往武汉,皖南人加入长三角……安徽仿佛成了夹在周边经济强市之间的缓冲地带。

而近年来合肥的“豪赌”,也可以看作是安徽的背水一战,只有打造成足以与江浙沪等地分庭抗礼的发达城市,才能吸引用脚投票的年轻人,避免人才大量外流。

但换一种思维来看,安徽各市散装已久,考虑到地理阻隔、历史演变等情况,且合肥的城市能级尚不足以覆盖全省,或许散装反而是种合适的发展模式。

安徽各地市给周边城市“做跟班”,夹缝生存看起来憋屈,实际上也在借势发展,给自己争取到了更多资源。

比如安徽的汽车产业在这几年发展迅速、领跑全国,业内人士认为安徽造车和运输的综合成本,约比江浙沪便宜10%。这正是因为安徽拥有接近长三角的产业和科创实力,又能享受中部的人力成本和资源价格。

安徽不再是单纯输出农产品、煤炭的资源大省,通过与周边地区的产业联动和积极创新,已经发展起了光伏、人工智能等新兴支柱产业,也让这块曾经人口流失严重的土地,吸引到了更多人的驻足。

去年年末,安徽的常住人口较2023年有所增加,是中部唯一正增长的省份,全国也只有8省实现。

散装安徽,未来可期。