在国际关系的舞台上,韩国与中国的互动可谓是紧张而复杂。8月24日,正值中韩建交33周年之际,韩国特使团抵达北京,带来了急需传达的微妙信号:希望中韩关系能够回到正常化轨道上。这一表态听似平淡,但在当前国际政治的棋局中,却隐藏着深刻的战略考量。

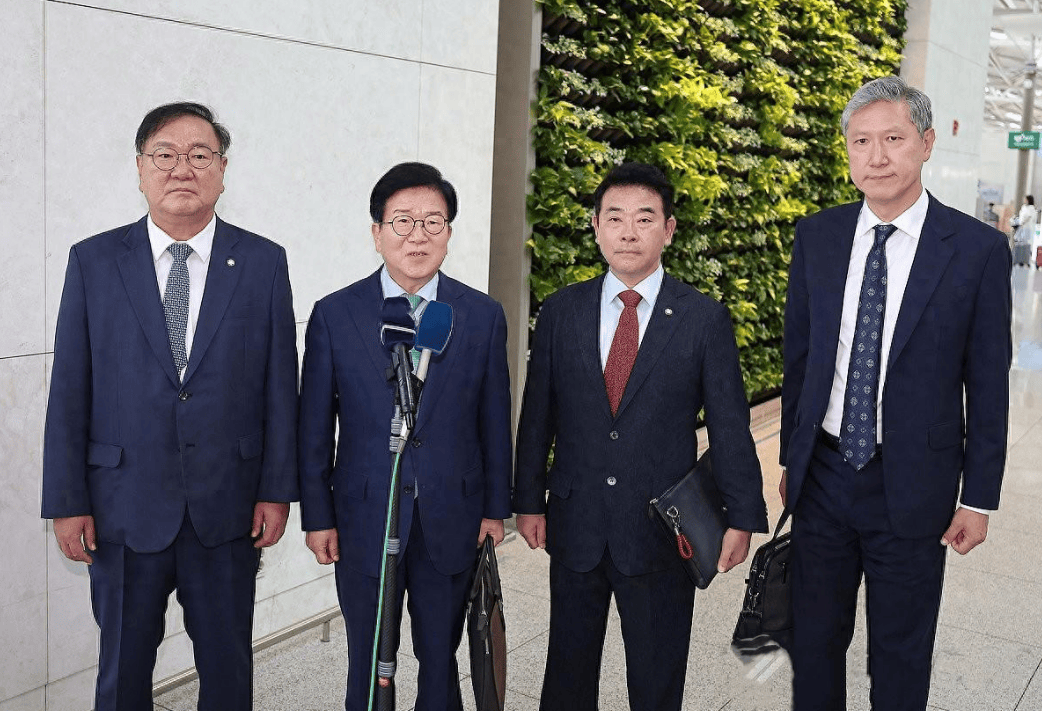

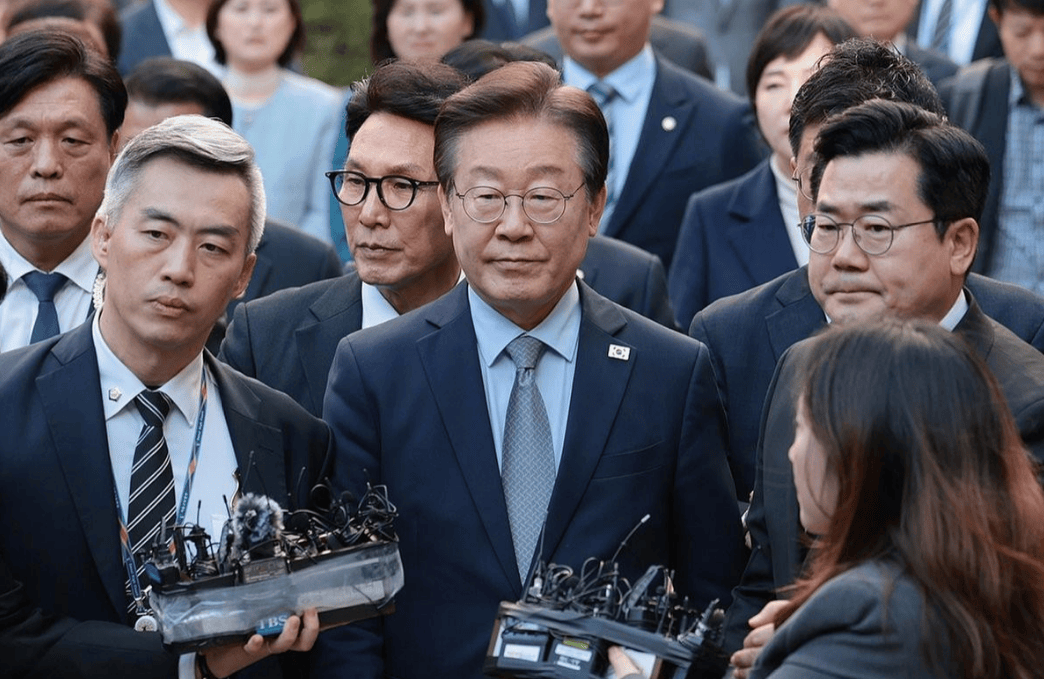

这次出访的韩国特使团规格颇高,团长是前国会议长朴炳锡,随行的还有几位在中韩关系上颇有见地的重量级专家。显然,这次访问不仅仅是形式上的礼节,而是携带了重大的政治信息。除了李在明总统的亲笔信,他们还明确表示希望修复受损的两国关系。这是韩国政府希望恢复与中国关系的一个主动姿态,意在缓解因“萨德”事件以来的紧张局面。

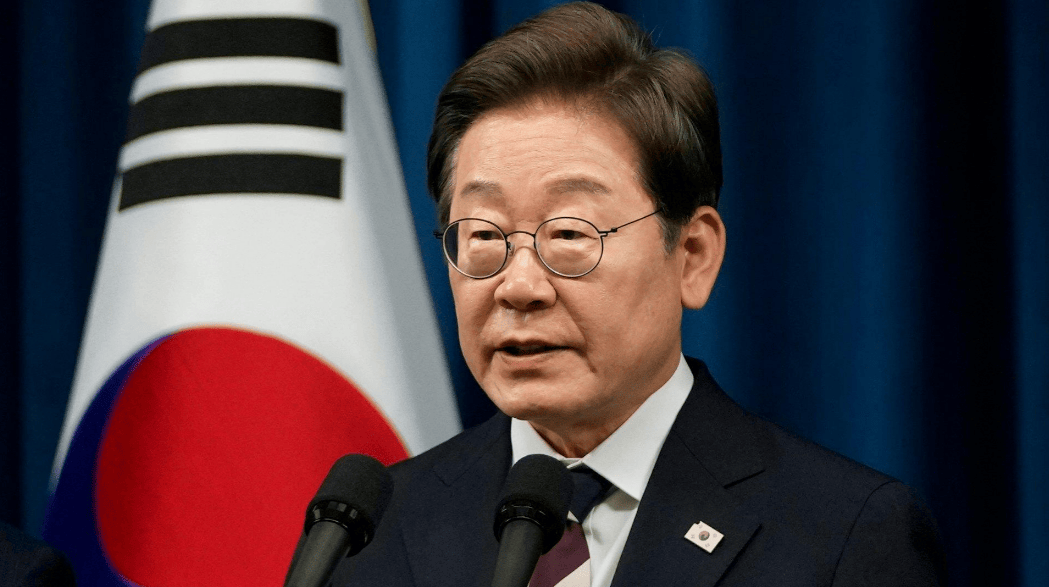

回顾过去几年,“萨德”事件引发的中韩摩擦可谓波澜起伏。2017年,韩国决定在本土部署美国的导弹防御系统,从而遭到了中国的强烈反对。双方的经贸、文化交流也因此受到严重影响,甚至连韩流文化在中国的市场都明显减弱。如今,在新政府上台后,李在明似乎意识到,改善中韩关系不仅是外交政策的需要,更是经济重振的迫切需求——因为在经济上,中国依然是韩国最大的贸易伙伴。

对于特使团的来访,中方的回应同样直截了当。王毅外长强调,中国始终重视与韩国的关系,并愿意与韩方共同推动双边关系的长期稳定发展。这段话虽然看似简短,却透露出中方期待约定的合作态度。中韩关系的改善,不仅是两国领导人的外交智慧,更是双方实际利益的共同考量。

然而,事实并非一帆风顺。在李在明加紧与美日的外交接触之时,他的这一策略似乎有着“一鱼三吃”的意味。他选择先去东京与日本首相会晤,然后再飞往华盛顿见特朗普,期间向中国派出特使团,这一系列安排的确让人浮想联翩。他想对外展示加强韩日关系的决心,同时也不想让中国感到被冷落。

在李在明的外交策略中,他显然在尝试保持一种微妙的平衡。在特朗普政府日益强化对韩国的要求背景下,李在明不可能完全照单全收,但又必须对美国表达出合作的态度。同时,韩国进一步疏远中国的风险显然也要考虑到。毕竟,面对日益复杂的地缘政治局势,韩国的安全和经济利益都与中国密不可分。

从经济的角度来看,李在明明白如果与中国彻底闹僵,最终受伤的将是韩国自身。因此,尽管向美国示好是必要的,但他绝不能失去中国市场。旅游业、文化交流等领域的互惠政策已经开始落实,双方游客的签证政策放宽,足以反映出两国在企图修复关系上所做的小动作。

然而,未来的发展依然充满变数。如何在美方不断施压的情况下保持政策的独立性,将是李在明政府面临的一大挑战。最近,随着全球关系动态的不断演变,各国在竞争与合作之间寻找自我定位,韩国也不能例外。

特使团的“第一句话”无疑是一种信号,但真正能否修复关系,还要看双方在经贸、安全、人文等领域能否拿出实质性的合作成果。此刻,中方会继续观察李在明政府的态度,韩国也需在国内舆论与国际环境之间找到一个不被裹挟的平衡点。这是考验;而这一考验的结果,或许将决定未来几年中韩关系的走向。

在这个瞬息万变的国际格局中,韩国试图在大国之间寻求生存与发展之道,既是机遇也是挑战。能否在掺杂着复杂情感与利害关系的外交舞蹈中找到自己的节奏,是李在明必然要面临的抉择。无论未来如何,中韩关系的修复与发展仍将成为关注的焦点,值得我们拭目以待。