被视为“年轻的奇迹”的印度,不仅在2023年总人口超过中国成为世界人口第一大国,而且35岁以下的人口在印度总人口中占比高达65%。在人口红利的加持下,印度GDP从21世纪初的十名开外跃升至目前的第五名,成为世界经济未来的重要增长引擎,备受资本市场和地缘政治的关注。

然而,近年来尽管印度人口仍呈高增长态势,但女性人均生育数却悄然从1950年的5.7一路下降到2023年的最低值1.98。这一变化标志着印度已跌破联合国划定的人口更替水平——每位生育女性2.1胎。

年轻的劳动力人口是一个国家经济增长的引擎,生育率跌到警戒线以下,预示着人口的自然增长率将放缓,劳动年龄人口的比例降低,老龄化的拐点终将到来。这个尚且年轻的国度,在短短50年的时间里,人口结构发生了怎样的变化,是否会加速步入“未富先老”的陷阱?

让我们从生育率、老龄化速度以及劳动年龄人口等多角度的数据,逐层剖析这一正在改变全球格局的人口变化现象。

文 | Paella 图 | 四象设计部

“世界正在变老,而印度还正年轻......”这句话曾激励印度人民对国家的未来满怀希望。

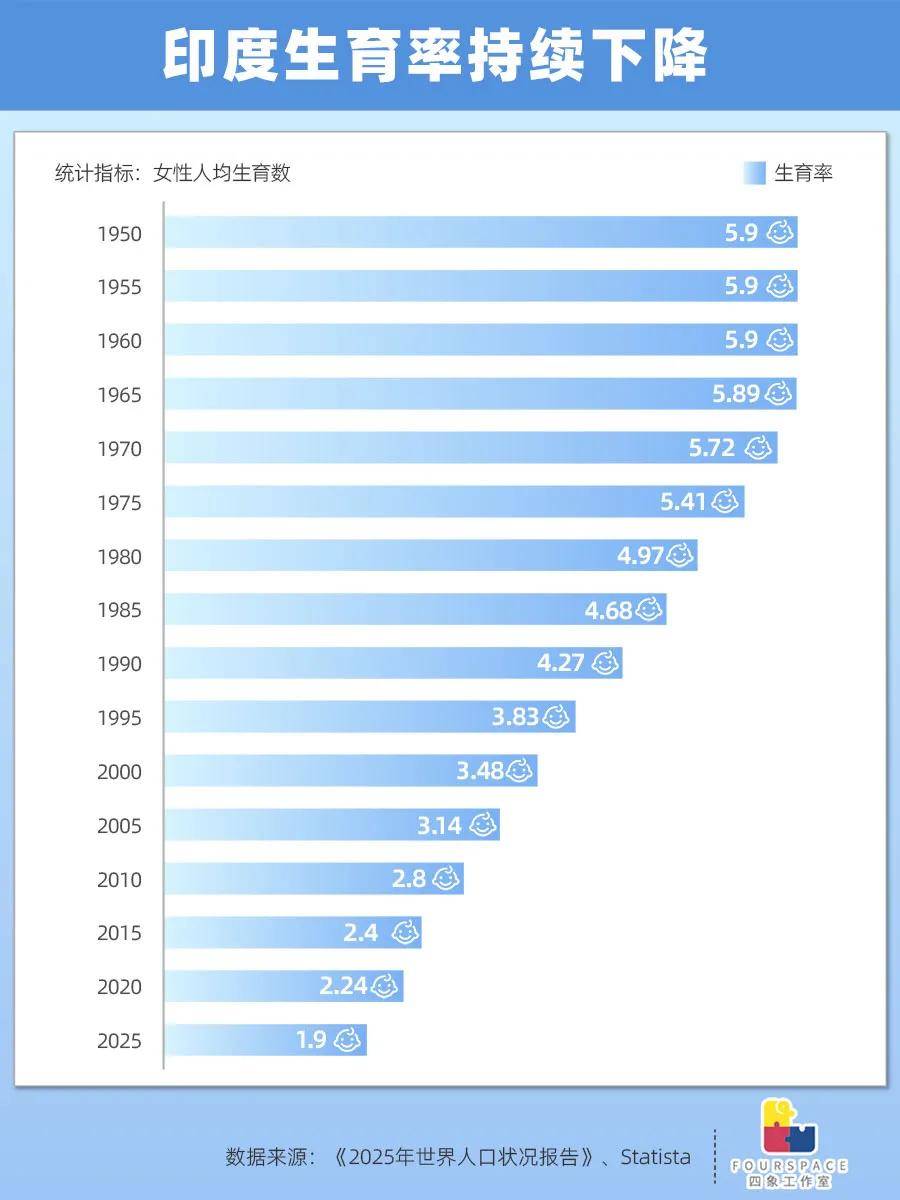

但现在这个年轻的国家也要开始为人口负增长和老龄化而焦虑了。这种焦虑不是空穴来风,根据BBC的报道,印度的出生率已经从1950年的5.9一路降到2025年的1.9。

根据联合国的划定,每位女性需生育2.1个孩子,才能维持一个国家的人口代际更替。低于2.1的临界点,就意味着人口的自然增长率将放缓,人口拐点终将到来。

面对这个赤裸裸的数据,印度官方和媒体也已经意识到,未来人口负增长趋势可能会比想象中来得更加迅速。

据统计,法国从每位女性平均生6个降到每位女性生2.1个,大约用了285年,而印度只用了70年左右。

根据最新的人口统计报告数据,印度的生育率峰值出现在1950-1960年代,曾一度高达5.9,而自此以后便不断下跌,直到近期跌破了联合国划定的警戒线。

印度之所以陷入生育率下跌的困局,与多种因素有关:女性教育水平提高、城市化与生活成本激增、西方文化及个人主义等社会观念影响,印度的国家政策等等。

自1947年印度独立后,工业化水平、营养水平和医疗水平逐渐改善,印度人均寿命有了较大提升,生育率一直居高不下。1945-1965年期间,印度生育率持续高达5.9左右的水平,这意味着平均每位孕龄妇女要生育将近6个孩子。

这使印度人口从1960年的4.5亿跃升至1970年的5.5亿。激增的人口不仅对粮食供给构成严峻挑战,大量农村人口还涌入城市,却难以找到合适的工作,也另社会危机一触即发。

事实上,印度从1952年便提出人口控制计划,但仅停留在劝导和宣传阶段,收效甚微。直到1970年代,在当时的总理、印度“铁娘子”英迪拉·甘地的推动下,印度政府才开始“放大招”,不仅宣传常规避孕药具的使用,还建立绝育营、推广绝育手术、激励家庭绝育,开展强制性的计划生育运动。

在这样强硬的政策之下,1990年,印度成功将生育率降到了的4.24,到2000年进一步下降至3.48。

计划生育在短时间内解决了人口爆发带来的危机,但其对国家社会经济的长远影响却远不止于此。

对于印度来说,急速的生育率下降带来的结果是削减人口底盘,并拉长低生育期,它的“副作用”是在无形中为劳动年龄人口占比的下降和老龄化拐点的提前到来埋下了伏笔。

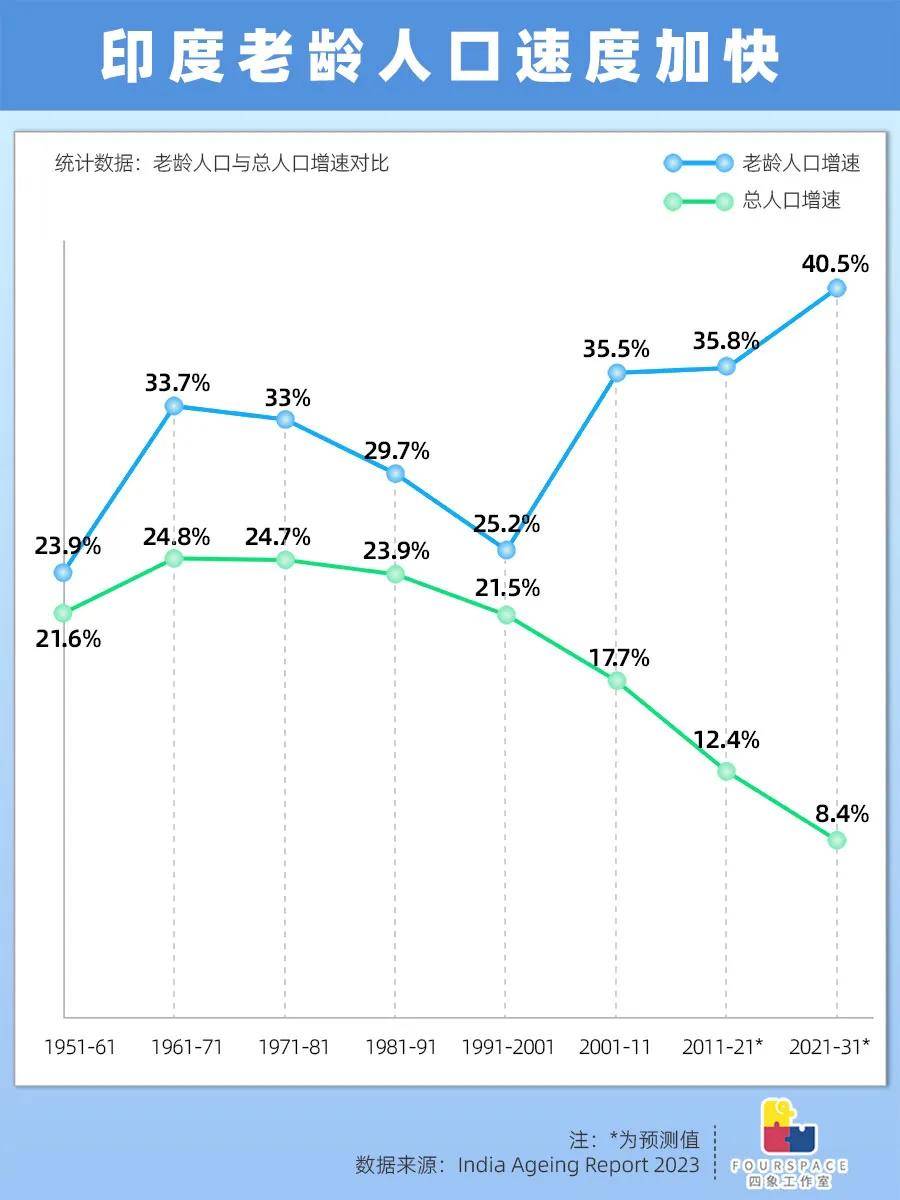

根据人口统计和印度媒体的最新报道,若考虑65岁以上人口占比,印度尚未达到老龄化社会标准(7%),但若考虑60岁以上人口占比,印度则已经触及老龄化社会的红线(10%)。

India Ageing Report官方数据也显示,老龄人口的增长速度在过去二十年中持续快于总人口的增速,预测在2030年左右,印度的老龄人口将占据更显著的比例。

这一趋势不仅影响劳动力市场,也将在医疗、养老、财政支出等方面带来挑战。

老龄化加速带来的后果,除了不断增加的养老负担,还有年轻劳动力人口的流失。

在经济发展领域,当今的印度拥有着令人羡慕的人口红利——35岁以下的人口占比已经占到总人口的65%(中国约为46.3%),这不仅意味着丰富的劳动力,还意味着印度还有维持人口规模的大量适龄生育人口。

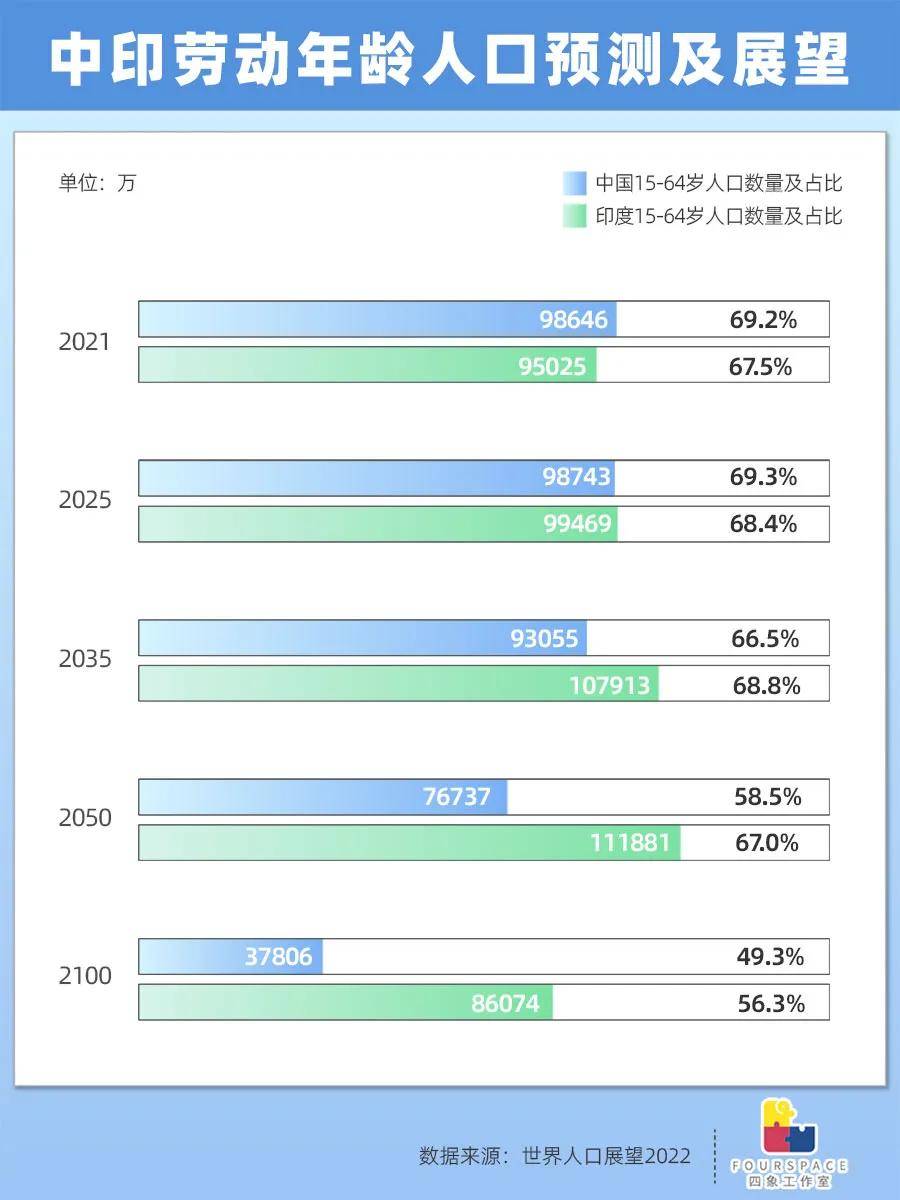

通常,我们将年龄在15-64岁的人口称为“劳动年龄人口”,他们是支撑社会运转最重要的发动机,不仅在各行各业发光发热,还承担着国家养老的重负。

而经济学上的“人口红利期”则指的是一个国家或地区在人口年龄结构变化过程中,劳动年龄人口(通常指15–64岁)占比显著上升,非劳动人口(0–14岁和65岁以上)占比下降,从而带来经济增长潜力的时期。

根据《世界人口展望2022》对中国与印度未来的劳动年龄人口占比预测,我国劳动年龄人口在2015年达峰(9.98 亿人)后已经处在持续减少阶段,预计2035 年降至9.31亿人,年均减少 399 万人。

而印度劳动年龄人口预计2035 年升至10.79亿人,年均增加 921 万人;2048 年达峰,峰值为11.19 亿人。

短期内,印度的劳动力规模仍在上升,拥有巨大的经济优势。但长期看,这份人口红利距离终点并不远了。在2048年达到峰值后,印度劳动年龄人口预测会迅速下降,年均减少516万人,在2100年降至8.6亿的规模。

由低生育率带来的人口金字塔的结构转变已经悄然开始,印度是否已经做好准备?

目前印度的劳动年龄人口比例仍处高位,是支撑其经济增长的重要基石。然而随着老龄人口占比上升、年轻人口萎缩,依靠大规模年轻劳动力推动国家经济发展的“人口红利窗口期”将逐步关闭。

一旦人口结构由年轻人口占比高的“金字塔”转向老龄人口占比高的“倒三角”,印度可能会在尚未构建起高收入国家基础时,先承担起高成本的老龄社会负担。

这并非杞人忧天。中国、日本、韩国等亚洲国家已经先后进入低生育率与高老龄化的困局,为印度提供了现实参照。

中国在生育率下降前尚拥有完整的工业体系与基础设施建设,政府资源调配能力较强,而印度则更依赖私人部门与全球市场,社会治理体系脆弱,这将使其更难以应对人口转型带来的结构性冲击。

不同于欧美等发达国家在人均GDP突破高位后才进入低生育率阶段,印度目前尚未完成工业化,也尚未建立起完善的社会保障体系。在这种背景下生育率骤降,印度有可能面对“未富先老”的困境。

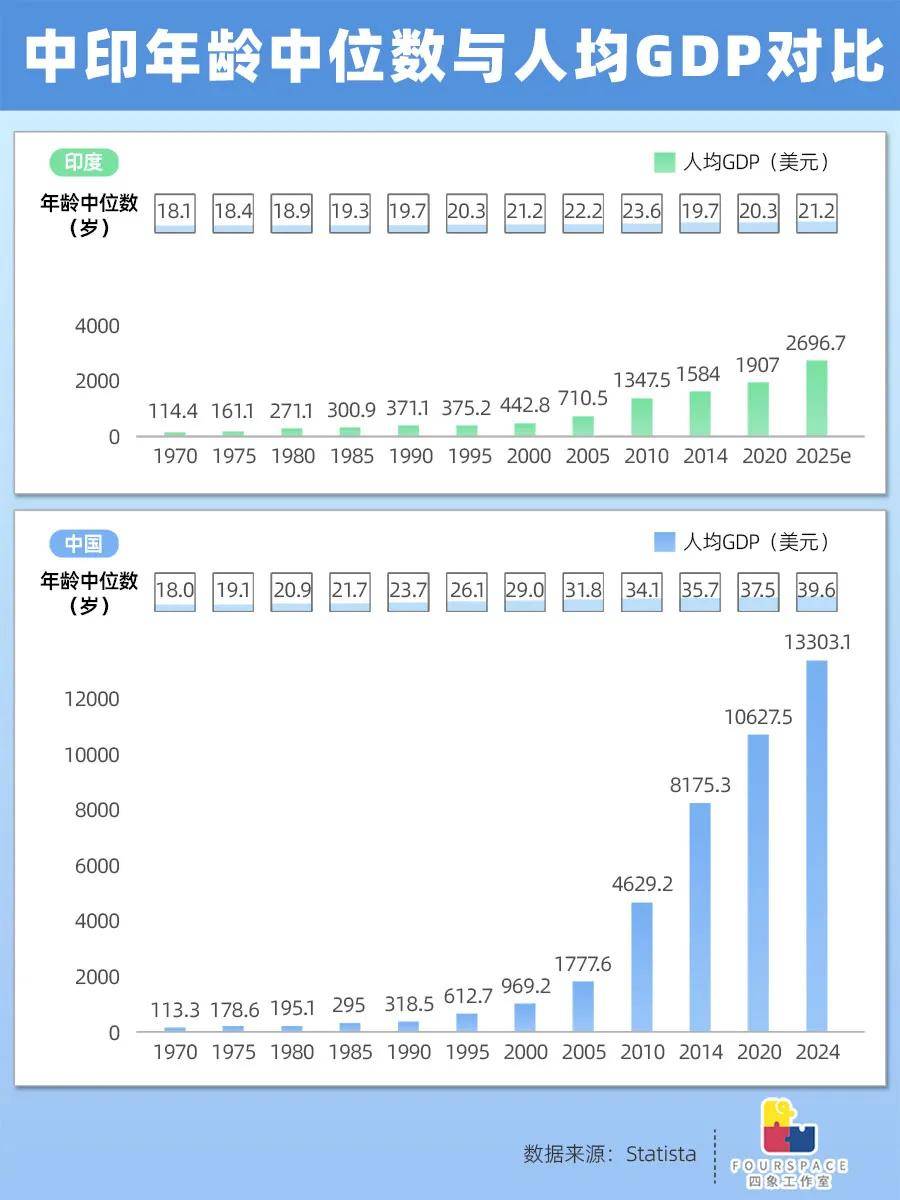

在此,我们也对比了1970年至今中印两国的年龄中位数与人均GDP变化:

中国社会的老龄化趋势开启较晚,但在 2000 年后加速,尤其在进入低生育率(1.3~1.6)阶段后,人口结构迅速从“金字塔”转向“倒三角”,年龄中位数从29岁增长了10岁,达到了39.6岁。

相比中国,印度仍是年轻的国度,目前年龄中位数尚不足30岁(28.8岁),但从人均GDP看,印度的人口红利为其经济发展提供的动力略显不足。

1970年代,中印的年龄中位数与人均GDP都处于同一水平,但经过50多年的发展,中国人均GDP增长了110多倍,而印度在同样的时间内,人均GDP只增长23倍。

不管是已经经历过人口高峰与低谷的欧美和日韩,还是依靠技术进步、劳动生产率提升、产业升级走出红利期的中国,历史和现实都在提醒印度,人口红利不是天赐的永续资源,而是一段稍纵即逝的战略机遇期。

对于现在的印度来说,结构性改革迫在眉睫:不仅要延长红利期,守住当前的增长动能,把它转化为可持续发展的坚实基础,还要在红利消失前,提前布局应对老龄化的沉重负担。

未来的几十年,将会是决定印度国运的关键时间节点。在风云变幻的国际局势之下,印度是否还能够抓住一丝机会,带领庞大的人口走出贫困,真正建立“大国影响力”?全世界都在等一个答案。