【编者按】

在关乎民族生死存亡的抗日战争中,中华儿女不分阶层、不分职业,众志成城,共御外敌。从硝烟弥漫的战场到文艺宣传的阵地,从物资保障的后方到秘密情报的战线,万千力量汇聚成不可阻挡的民族洪流。历经岁月洗礼而留存至今的抗战信物,是历史的见证者,也是精神的传递者。

在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,荔枝新闻推出《抗战信物·时空对话》系列报道,以“信物”为媒,邀请当代青年与抗战亲历者的后人展开对话,重温那段波澜壮阔的岁月,探寻跨越时代的青春信念。

在南京市溧水区白马镇的回峰山脚下,红色李巷的青砖黛瓦间藏着一处特别的景致——一方池塘旁,矗立着一块镌刻着《石臼渔歌》简谱的石碑。石碑静默伫立,其上的音符则化作旋律,在青山绿水间静静流淌,诉说着80多年前的烽火往事。每天,无数游客在此驻足:有人伸出指尖,轻触石碑上凸起的音符;有人对照歌词,轻声哼唱“天苍苍,水茫茫,野鸭满天飞哟,渔帆列成行……”。

这样温柔、清新的歌词,竟出自一首新四军歌曲,这让暑期来此采风的南京艺术学院音乐系学生吴宏侨格外好奇:在那个生死悬于一线的烽火岁月,究竟是怎样的场景与心境,催生出这首被誉为“最抒情”的新四军歌曲?

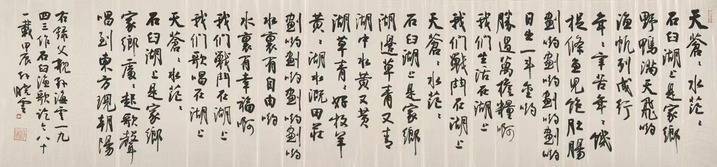

孙晓云手书的《石臼渔歌》歌词

贝壳为笔,湖沙为纸:烽火间隙的诗意迸发

鲜少有人知道,这位写下动人歌词的新四军战士,并非专业词作家——孙海云大女儿孙晓云记得,父亲“家里常年摆着笛子、二胡、小提琴,在海州师范毕业以后就到上海当兵,是一个有抱负的文艺青年,身上有一种革命浪漫主义情结。”

1943年3月,正值抗战最艰难的战略相持阶段。此前,毛泽东在1938年连续三次给新四军军部发电报,指示以溧阳、茅山地区为中心建立抗日根据地,溧水因“相对安稳”的环境,成为新四军十六旅办公驻地,也成了苏南敌后抗日根据地的核心区域。当时,日军正策划大规模“清乡”,国民党顽固派亦虎视眈眈,战斗一触即发。

石臼湖夕阳时分美景

孙晓云回忆道,“在抗日战争最艰难的时刻,我的父亲和战友们来到石臼湖边,一下子就被眼前的景色打动了,即刻有感而发创作起来。歌词不仅反映了当时的渔民生活,也反映了抗日战士的心态。”

没有纸笔,孙海云随手捡起湖边一枚贝壳,蹲在沙滩上一笔一划写下歌词,“天苍苍,水茫茫,石臼湖上是家乡。家乡处处起歌声,唱到东方现朝阳……”写完后,他怕忘记,还在心里反复默背。

词作者孙海云(左)、曲作者凃克(右)

第二天,新四军文艺干部凃克看到歌词,当场高声赞叹:“孙海云你这个词写得好,有情感,有意境!”当晚便连夜谱曲,没过几天,这首歌就在师部传开了。“大家都说好听,不是歌曲写得有多好,旋律有多复杂,而是每一句都写在了战士们的心坎上——既念着家乡的好,又盼着老百姓能早日过上‘日出一斗金’的好日子。”孙海云二女儿孙晓霞说。

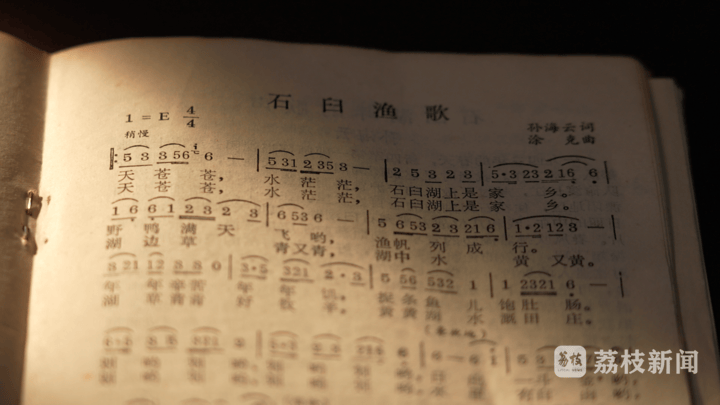

刊登于《江苏音乐》期刊的《石臼渔歌》

即便到了晚年,90多岁的孙海云仍能完整唱完这首歌。他曾说,写歌时没想别的,就想着石臼湖边受苦的渔民,想着全中国盼胜利的老百姓。这道出了《石臼渔歌》最动人的力量——不是刻意雕琢的作品,而是烽火岁月里,战士对人民、对土地最真挚的情感流露。

旋律作盾,歌声为炬:战火中传递的必胜信念

《石臼渔歌》诞生后不久,残酷的战斗便打响了。日军发起进攻,国民党顽固派趁机围攻,新四军伤亡惨重,撤离时,50多名伤病员被留在石臼湖周边隐蔽养伤。“他们吃的是战友们留下的粮食,有时候甚至要啃生米度日,唯一的精神支撑,就是反复歌唱《石臼渔歌》。”孙晓霞的声音带着哽咽,“爸爸后来听老战友说,有伤员唱着‘划哟划哟,日出一斗金’,就咬着牙说‘再苦再难,也得活着等胜利’。”

吴宏侨(左)、孙晓霞(右)

在那个“边打仗边演戏”的年代,新四军文艺战士的创作与演唱,从来都与生死相伴——有时候敌人的枪声就在附近,大家得赶紧卸掉墨彩、灭掉汽灯,收拾东西转移;有的战士在战壕里、地道里给战友唱歌鼓劲,嗓子哑了,稍作休整后又接着唱。正是这样的环境,让《石臼渔歌》的每一句旋律都充满力量。

随着部队流动,这首歌从溧水传到浙江、安徽,1950年又飘到上海;到了八九十年代,江南的新四军老战友聚会,只要有人起头,大家就会不约而同地唱起它,“唱得特别带劲,好像一下子又回到了石臼湖边的岁月”。孙晓云还遇到过一位90多岁的新四军老战士,对方告诉她,自己当年投奔新四军,学会的第一首歌就是《石臼渔歌》,这么多年过去,歌词一句都没忘。

早期文工团资料图

1980年5月,《江苏音乐》主编找到孙海云,希望整理发表这首歌。“那时候歌词和曲子全靠口口相传,爸爸就挨个儿给老战友打电话,大家你记一句、我补一段,七拼八凑才把完整版本还原出来。”孙晓霞记得,父亲写回忆文章时,还特意让她帮忙润色,“最后几段是我根据他的口述加上去的,他看完特别满意,说‘这才是当时的样子’”。

薪火相传,歌声不辍:跨越时空的红色回响

2016年,96岁的孙海云与世长辞。送别仪式上,送别他的不是哀乐,正是这首《石臼渔歌》——这首诞生于烽火岁月的歌曲,贯穿了这位新四军老战士的一生,将“忠诚”与“奉献”刻进其骨血里。

解放后,孙海云在华东军区、南京军区工作,先后担任政治部青年科长、副秘书长等要职,却始终保持着朴素本色——经济困难时期,他凭伤残证订的牛奶,自己一口不喝,每天骑车送到需要的人手中;离休后仍笔耕不辍,家里几麻袋的书稿,见证着“生命不息,书写不止”的坚守,“他心里从来没有自己,只有别人,只有他毕生信仰的事业”。

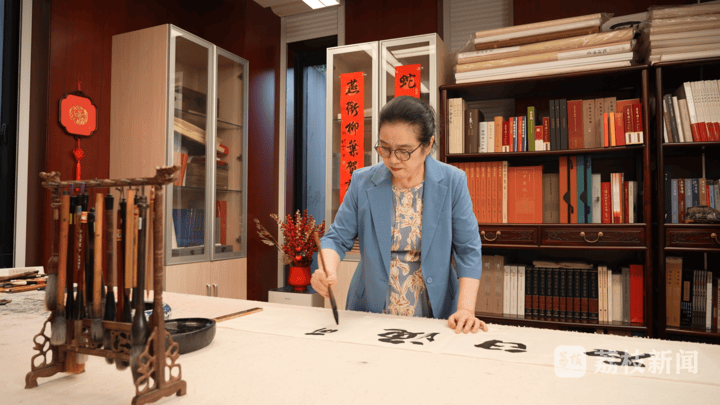

这份精神,也在后代身上延续。作为中国书法家协会主席,孙晓云为红色李巷题写了“红色李巷”四个大字,“每次来到这里,看到爸爸当年战斗、创作的地方,就觉得我们有责任把他那代人的精神传下去”。她说,父亲《石臼渔歌》的创作理念,与如今“接地气、以人民为中心”的导向完全一致,“爸爸用贝壳写歌词,写的是老百姓的生活;我们今天传承红色文化,也要走进群众心里”。

孙晓云进行书法创作

如今,在溧水的里佳山古村,赵氏宗祠的墙壁上,《石臼渔歌》与《白菜心》《新四军六师十六旅成立歌》的歌词并列,成为游客必看的“红色打卡点”;土生土长的李巷人、讲解员陈美,每次讲解时都会唱上一段,“从小听到大,每次唱都能收获掌声,大家能从歌里听到对家乡的爱,对和平的珍惜”。

孙晓云亲笔题写的“红色李巷”地标

红色文化不仅温暖人心,更带动了乡村振兴。自2017年开放以来,红色李巷接待游客总量达150万人次,村民人均收入从打造初期的1万余元增长到2024年的近4万元,成为红色主题教育与党建活动的重要基地。

2025年,中国人民抗日战争胜利80周年暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,《石臼渔歌》的旋律比以往更加响亮。

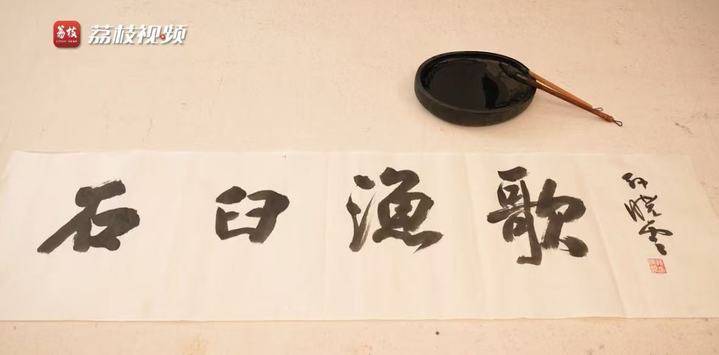

孙晓云书写的《石臼渔歌》歌名

站在石臼湖畔,风掠过湖面,仿佛又传来那熟悉的旋律:“家乡处处起歌声,唱到东方现朝阳……”80多年过去,贝壳早已回归湖水,但孙海云的赤子之心、《石臼渔歌》承载的热爱与信念,仍在时空里回响,激励着一代又一代人,向着光明继续前行。

责任编辑:冯莉(EN015)