东方网记者刘轶琳9月29日报道:56岁的张大姐2年前因乳腺癌进行了右侧乳房切除手术,并清扫了腋窝淋巴结,根据病情还进行了放疗,不久就好转出院了。去年春天,她感觉右臂像被偷偷灌了水,衣服袖子一天天变紧。一天清晨梳头,右手举到一半就僵在半空。张大姐怀疑自己是不是肿瘤复发,但检查下来指标却没有大问题。经病友介绍, 她先生陪着来到浦南医院甲乳淋巴外科杨华锋主任的诊室。

杨主任详细了解病情后,经过仔细检查,初步判断是上肢继发性淋巴水肿。“阿姨,这不是肿瘤复发,是淋巴管堵了,像阳台下水慢,我们重新接根‘细管子’ 就行。”张大姐夫妇听完杨主任解释,立马决定住院治疗。

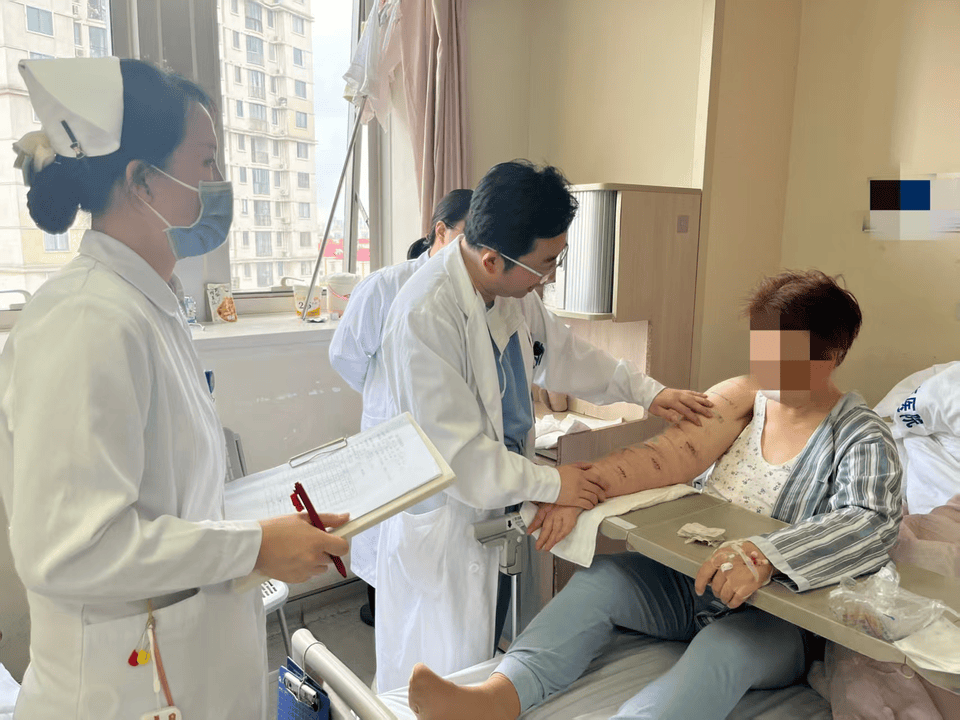

完善了一系列检查后,经过科室讨论,杨主任团队认为张大姐的右上肢中度淋巴水肿,决定为她施行淋巴管-小静脉吻合术(LVA)。手术医生运用超级显微外科技术,在ICG荧光显影的帮助下寻找到直径在0.2 mm-0.5mm的功能性淋巴管,并找到与之匹配的皮下小静脉,在放大40倍左右的显微镜下,用11-0线缝线进行吻合。三个半小时,5个吻合口,出血不到5毫升。术后第三天,张大姐试着抬手,惊喜地喊:“我的手能碰到后脑勺了!”一周后复查,右臂臂围差从4厘米缩到1厘米。

来自江苏南京的李阿姨今年51岁,3年前罹患子宫内膜癌。全子宫切除、盆腔淋巴结清扫、六程化疗……她咬着牙全扛下来了。随着肿瘤指标归零那天,她的左腿却悄悄开始“发胖”。先是袜子勒出深沟,再后来她发现自己鞋子都穿不进了。夜里腿沉得像灌了铅,翻个身都得老伴帮忙。来到杨华锋主任门诊就诊后,杨主任检查发现李阿姨左下肢皮肤发硬、 一按一个坑,踝上比右腿粗了6厘米 完善相关检查后,李阿姨被推进手术室。在40倍显微镜下,杨主任团队用比头发丝还细的线缝接了7根淋巴管和小静脉。术后第三天下床时,李阿姨发现自己小了一圈。但是治疗远不止于此,为了让患者水肿在后续得到有效控制,杨主任还为病患和家属“授之以渔”。“关键是你们自己也要学会淋巴手法引流和绑带包扎。”杨主任查房时说。数日后,经护士评估李阿姨老伴手法引流和绑带包扎“考试通过”“准许出院”。

淋巴水肿是因外部或自身因素引起的淋巴管输送功能障碍造成的渐进性发展的疾病,多发生在肢体上。分为原发性淋巴水肿和继发性淋巴水肿,原发性淋巴水肿主要由基因突变(如FOXC2)导致淋巴管发育异常,是淋巴水肿的成因。继发性淋巴水肿常见原因是手术(如乳腺癌腋窝清扫、妇科恶性肿瘤清扫)、放疗、感染(如丝虫病)。早期症状较轻, 一般不会影响正常的生活,随着水肿病程的延长,病情逐渐加重,严重影响患者的正常活动,甚至致残,早期医学干预使该病可防可治。杨华锋主任解释道。

在我国,像张大姐这样的淋巴水肿患者在全国超过2000万,但能够得到规范治疗的不足15%。

为进一步深入探讨研究淋巴水肿领域的研究现状、热点与趋势,助力更多肿瘤术后患者得到疾病缓解,近日,由上海仁济医院浦南分院承办的第二届淋巴水肿诊疗世博论坛顺利召开。大会汇聚了来自澳大利亚墨尔本大学、复旦大学附属华山医院、浙江省人民医院、河南省人民医院、上海交通大学医学院附属第九人民医院、瑞金医院、仁济医院等30余位国内外权威专家。会议聚焦超显微外科、影像导航、数字康复、综合护理等前沿技术,600余名学员注册参会,线上观看人次近万人。

本次会议特别设置淋巴水肿综合治疗工作坊(Workshop),由知名康复专家 开展手法引流演示和压力包扎实操培训。工作坊采用“一对一”指导模式,让学员 在60分钟内即可掌握弹性压力包扎的梯度计算技巧,极大提升了基层医护人员的实操能力。这一环节充分体现了淋巴水肿“外科手术与保守治疗并重”的综合管理理念,为患者提供全方位、全周期的康复保障。

据论坛主席、上海市浦东新区浦南医院甲乳淋巴外科主任杨华锋介绍,超显微淋巴管静脉吻合术是通过高倍显微镜寻找比头发丝还细的淋巴管和静脉进行吻合,重新建立淋巴回流通道。该团队目前已顺利完成近200例手术,其中一位厦门患者术后3天即感肿胀明显缓解,“久违的轻松感又回来了,对后续的治疗和生活又重新充满信心了!”。

甲乳淋巴外科是上海仁济医院浦南分院特色专科,是上海市浦东新区重点专科及浦东新区高峰高原学科建设临床医学新质专科,长期致力于甲状腺、乳腺及淋巴水肿的诊断和治疗,秉承预防、治疗和康复三位一体的全周期、闭环化管理的理念,医护团队在淋巴水肿的诊治方面进行了积极的探索,积累了丰富的临床经验,在学术研究上也取得了一系列成果。为了更好地服务患者,医院成立“淋巴水肿诊疗中心”,为学科的可持续发展提供有力的政策支持。