齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 孔雨童 李欣迪 李家澍

在鲁南高铁线上,有一站叫做“厉家寨”站,以一个村名来命名高铁站,在全国都少见。这个名字,记录下村民们走过的脚步,也见证了一个改天换地的传奇。

与天斗,20年也不屈

在厉家寨村,81岁的老支部书记厉月钦手上,至今留着一道当年整山治水时留下的伤疤。

时间回到1951年,彼时的位于三山五岭之间的厉家寨村,山是秃山,河是干沙河,岭是砂石岭,只有两三寸厚的土地“瓢一块、碗一块”零星散落在山坡上,连树都少长。

“那会儿真是穷怕了。”厉月钦说,1951年,村民厉月举看到同村一位老人家的自留地收成比别家的都好,开始研究其中的门道。他在葡萄山上的四分地上试验了土地深翻——即将上层的熟土翻起,然后以下层生土、中间熟土、上层生土,“两生一熟”的方式进行土地改造。没想到,水土保持度提高了,当年这块地上的花生产量提升了30%。消息传出,厉月举被邀请去做报告,随后厉家寨乃至全县都开始了轰轰烈烈的“土地深翻”整治。

厉明涛回忆爷爷厉月举当年带领村民“整地”的故事

艰苦是难以想象的,在没有机械的年代,全员出动的村民,用镢头刨、肩膀挑、人力拉。他们翻整土地、开山填沟、劈岭改河,到处热火朝天,连几岁的孩子都在田里捡石块。寒冬腊月,镢头刨到冻土,震得手裂开血口子,鲜血染在镢头把子上也没有人停工。“向大山进军,让河流改道,叫土地翻身”“干到腊月二十九,吃了饺子再动手”村民自己编的顺口溜就是那时的真实写照。

几年下来,村民们凿平了十一个岭头,打成八十六眼井,填平三百多道沟和七十多个水汪,整修出一千六百亩梯田,并且创造出一套山区防洪、蓄水、保土的办法。到1956年,厉家寨粮食亩产达到550斤,提前8年实现农业发展计划纲要的目标。

1957年,莒南县办公室副主任徐伴农写了一份名为《山东省莒南县厉家寨大山农业社千方百计争取丰收再丰收》的材料,这份材料被上报给毛泽东主席,他当即写下“愚公移山,改造中国,厉家寨是个好例”的批示,并将其印发给当时正在参加中共中央八届三中全会的中央委员们传阅,厉家寨成为全国典型。

在几天后,这个消息传到厉家寨,大山脚下一片欢腾,村民们在英雄岭上召开了隆重的庆祝大会。彼时,刚满12岁的厉月举孙子厉明涛跟着去看热闹,那场面他永生难忘:一盏盏汽灯高挂,灯火通明、红旗招展的会场上,聚集了当时厉家寨五个自然村和外村来的一万多人。“县委书记来宣布这个消息,念完那份文件后,台下掌声雷动。”

厉明涛说,那一晚主席批示的鼓舞,那种荣光雀跃,掌声的热烈,留在了几代人厉家寨人心中。

每天都恨不得多干一点

厉家寨对荒山的改造持续了二十多年。

到了70年代,村里开始建葡萄山电灌站,那时已经可以用发电机将山下水库的水通过管道抽到山上。爬坡260米,村子里建的水渠翻过葡萄山,能浇灌梯田600亩。当时村民又写下顺口溜:“电灌仰首吐白玉,喷灌摆尾撒碧花,渠道纵横穿五岭,银龙挺腰越山崖。”

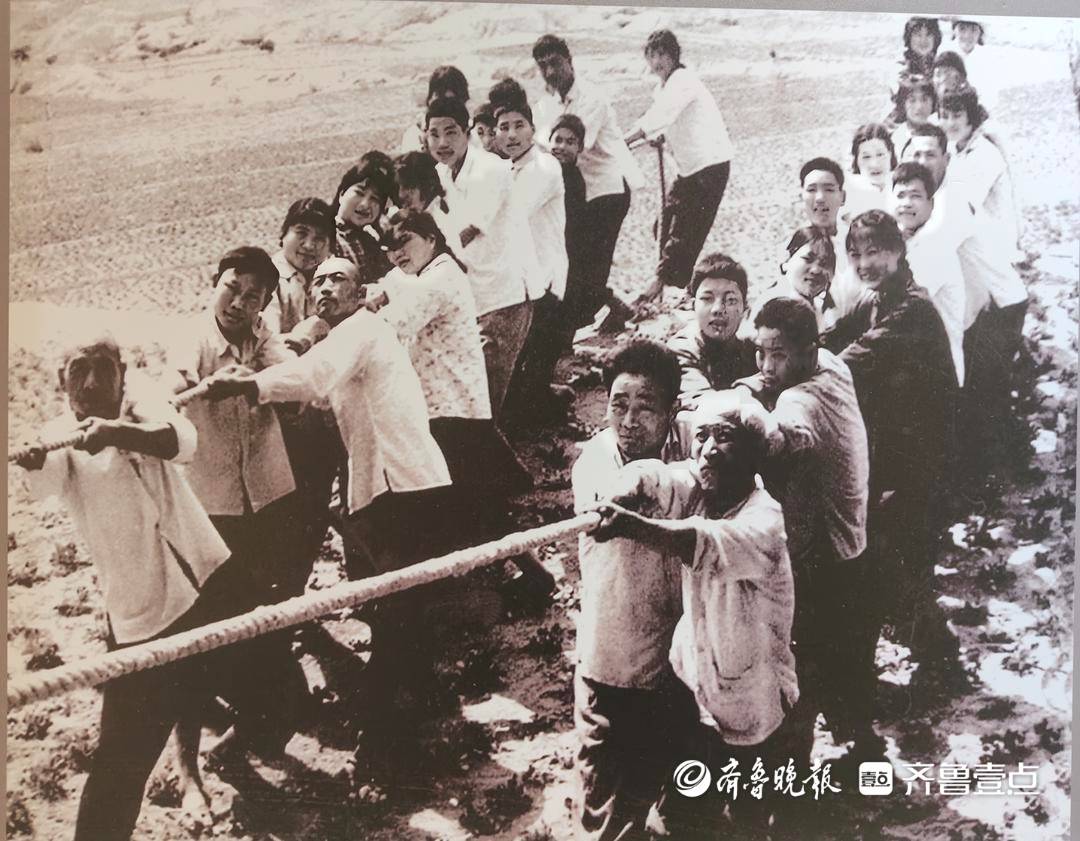

几年后,因为凤凰岭以东灌溉困难,村里再次开始建设凤凰岭大渡槽——后来总有人感慨厉家寨人的智慧和这一创举。按照设计,要将葡萄山以西水库里的水,抽到凤凰岭以东,跨着两座山怎么能实现?村民们开始在葡萄山东采石头,靠人工用锤子和钻头,把石头做成石柱,用原木滚下山,然后用绳子像拔河一样在葡萄山和凤凰岭之间立起来,上面吊上去水泥管道,最后把水抽上葡萄山,通过管道送往凤凰岭。

修建凤凰岭大渡槽时,厉家寨人民在没有机械的情况下,靠人力将石柱立起。

在没有任何机械、吊车的年月里,厉家寨人一锤一凿,在一声声不屈的呐喊声中,将荒山改天换地,让水流翻山越岭,滋润一片片贫瘠的土地,开出幸福之花。

“整个童年时期,就很少见到爷爷,他几乎每天都在地里带着干活。”厉明涛说,爷爷头脑机敏,生活朴素,也从不搞形式主义。一次开山整地时恰逢粮食不够了,他就出面去上面借粮,“当时有人说,你厉家寨是个典型,怎么能借粮食呢。但爷爷并不讲究这些,他只要踏踏实实把地整治好。”

厉月钦也记得那火热的岁月。“那时候干活,一天能推一百车土。”厉月钦说,自己那时候刚刚成年,但在那种人人争先的氛围中,每天都恨不得多干一点,让日子能再好过一点。

到了70年代,厉家寨已经在满足本村需求的基础上,一年给国家上交20多万斤粮油,这在当时也是一个奇迹般的数字。

土坷垃长出“红票子”

时间来到90年代,能吃饱饭了的厉家寨人,有了新的难题:种粮食已经没那么挣钱,“没钱花”这事像是横亘在村民面前的第二座大山。

为了解决“怎么挣钱”的问题,1997年,村党支部带队外出去烟台等地考察,了解到厉家寨三面环山、一面朝阳的气候特点适合种植大樱桃,他们引进了一批樱桃苗。一开始因为对大樱桃不了解,且这种作物要种上五年后才能成果,村民们响应的寥寥无几。于是村党委就在集体用地上种了50亩樱桃,承诺村民可以个人承包,并在结果之后再缴纳承包费。当时作为村干部的厉月钦,也种了一亩多地樱桃。

五年后的2003年,大樱桃终于长出来了,支部书记厉明聪等人带着成熟的樱桃去了大连“探市场”,没想到一斤就卖到了三四块钱,一上午就销售一空。到了第二年,已经有外地商贩专门来厉家寨收樱桃。这件事也带给厉家寨村民很多震撼,彼时花生一亩地才能挣千八百块,粮食一亩地才能挣五六百,厉月钦的一亩多地挣了五六千块。

从那之后,厉家寨再次掀起“改天换地”的变革,家家户户开始种大樱桃。

在村民的樱桃种植进行得如火如荼之际,村民滕厚玉多做了一些思考。“2009年前后,这边的樱桃品种有些老化,管理技术粗放,市场规模上不去。”滕厚玉说,想到一个人能力有限,他就联合了五个其他的种植户,办起合作社。合作社先是引进一些新技术、新品种,带领村民对樱桃进行更新换代;后来想到没有品牌也走不长久,又依托合作社,申请注册了“厉家寨樱桃”品牌和中国地理标志商标。多年发展下来,厉家寨樱桃种植面积达到一万亩,在全国以村为单位的种植区域中遥遥领先,而且这里的樱桃口感好,因为地形气候原因,比大连烟台的露天樱桃都要早上市一个月。

在品质“出圈”后,2016年中国果品流通协会将“中国樱桃第一村”的称号授予了厉家寨;2020年中国樱商大会,厉家寨合作社选送的布鲁克斯樱桃,获得全国樱桃大赛金奖。2018年,厉家寨樱桃研发中心成立,该中心与山东果树研究所刘庆忠教授等专家合作,引进了一大批先进的樱桃品种。现在厉家寨樱桃在市场上最高可以卖到20一斤,村里百姓真正过上了“有钱花”的好日子。

厉家寨樱桃研发中心主任孙颖在整理樱桃树

随着2019年厉家寨高铁站的建成,配合发达的物流,厉家寨的樱桃销往北京、上海、广州等大城市,常常早上6点多采摘的樱桃,中午就能出现在很多城市的超市里。此外,村里还发展了采摘游,日照、江苏等临近省市的游客常常坐着高铁或自驾来到这里采摘,村子的樱桃园里能听到各种外地口音。

厉家寨站

就是在这几年,临港区开始建设,厉家寨百姓纷纷“上楼”,3500人的村子已然成为现代社区模样。厉明涛说,现在老百姓们每年忙一个月的樱桃,就能种植有几万元的收入,其他时间还可以去附近工厂上班,很多三口之家年收入十几万,每家每户都有汽车停在楼前。“我们这片土地,是真正长出了红票子”。

随处可见的“好例”

2025年9月,位于十字路口的厉家寨中心广场,绘制着毛主席画像的纪念碑鲜艳依旧,左右两侧是红色大字“弘扬革命传统,争取更大光荣”。广场旁边,一些村民在这里摆摊,售卖各种农副产品,不时传来各种叫卖声、汽车喇叭声,很是热闹。

厉家寨中心广场上,还能看到当年的建筑和标语

说起那块毛主席纪念碑,一位卖菜的大娘陷入回忆,“这可是有年头了,纪念碑有的那一年我还是小孩,现在俺大丫头都56了。”大娘指着路口说,以前太苦了,村里人连双鞋都穿不上,现在什么也不缺了。

在厉家寨,出现最多的字样,就是“好例”二字。保留下来的旧的供销社墙面上,小区的健身区域,甚至超市都以“好例”命名。主席的批示的那句话,留在这片土地上,像一个光辉的印记,也像一种期许和鼓励。

“厉家寨是几代人一镢头一铁锨,实打实干出来的。”厉明涛觉得,这片诞生过沂蒙精神的土地上,人们有一种朴素的信念。2019年,临港新区建设,90%的土地全部用的厉家寨的,为此很多老百姓不得不让地拆屋、砍樱桃树,但无论占用的坏地好地,没有人有怨言。彼时一位领导曾“微服”来听民意,“临港区过来你们觉得好不好?”每个人都脱口而出“好”,“现在可能有牺牲,但对下一代不是好事吗?”还有人直接说“要地俺有,要人俺们也可以跟着干”。厉明涛说,这种对党和国家的信任,“无怨无悔跟着干”的行动力,贯穿了厉家寨人半个多世纪的始终。

如今,在厉家寨一旁的山上,退休的老书记厉月钦又在这建了一栋小屋——本来他已经跟着村里“上了楼”,但始终舍不得放下锄头。在这里,一出门就能看到他承包的土地:十多亩的樱桃园,四周栽种着板栗、梨、杏、柿子,还有各种蔬菜。樱桃园中的小径,很少见荒草,“这地我锄得溜滑。”81岁的厉月钦笑着说。

老书记厉月钦,在山上建了一个小屋,继续守着他的地。

这位种了一辈子地的老人皮肤黝黑,手上全是劳作的痕迹,但每当说起自己的庄稼,他的脸上总是浮现出骄傲的神色。他把一面红旗插在屋顶,这片土地和远处的青山都是当年他和老一辈亲手开垦、奋战过的地方。

晚上的时候,厉月钦常在一片蔬果香和虫鸣中坐在小院子往山下看,“一排排高楼,一片灯海,一个村子不亚于一个县城。”

这就是,厉月钦和当年很多厉家寨人,向往的日子。

总监制:廖鲁川

监制:刘海鹏

策划:刘雅菲 彭彦伟 赵艳 吴佳

统筹:吴佳

记者:孔雨童

拍摄:李家澍 李欣迪

后期:李欣迪

配音:朱若彤

海报设计:许晨

漫画:徐进

特别鸣谢:临沂市委宣传部