月到中秋分外明

又是一年团圆时

自古以来

月亮一直是文人墨客的灵感源泉

从李白“床前明月光,疑是地上霜”的清冷意境

到神话传说中广寒仙子的寂寥宫阙

月球承载着人们无限的神往与寄托

自嫦娥系列奔赴月球以来

中国开启了探索月球之旅

在现代科学的助力之下

这千百年来寄寓着浪漫想象的“广寒”之地

将如何被重新解读?

在人类肉眼无法直接观测的月球背面

又蕴藏着怎样的奥秘?

2024年6月25日

嫦娥六号返回器携带1935.3克来自月背的土壤返回地球

北京大学地球与空间科学学院李扬研究员课题组

与核工业北京地质研究院何升、山东大学陈剑等合作者

对这些月壤样本展开研究

并结合遥感数据估算岩石形成的温压条件

首次获得月球正反两侧地幔温度的直接对比证据

研究成果于2025年9月30日

发表于国际学术期刊《自然·地球科学》(Nature Geoscience)

研究结果显示

月球背面地幔潜能温度比正面地幔低约100℃

为理解月球演化历史和二分性成因提供了关键证据

让我们跟随他们的步伐

探秘关于月球“另一面”的体温秘密

神秘的“月背”

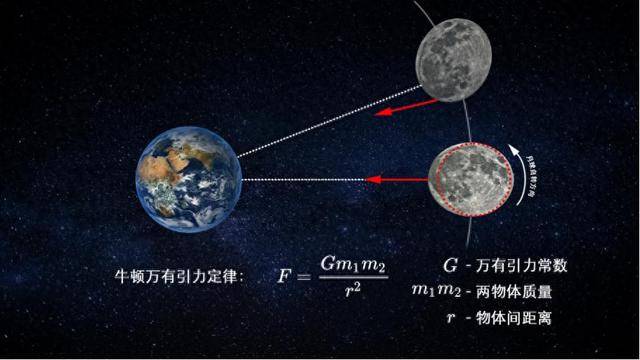

不知道大家在仰望夜空时是否注意过,夜空中的月亮虽有阴晴圆缺,但其容貌却似乎从未有所改变。为什么我们只能看到月球的同一面?实际上,这是由地月之间的“潮汐锁定”效应导致的。

在以地球为主体的地月体系中,月球的自转与公转速度起初并不相同,因此早期的地球也能够看到月球的其他面。但由于月球面向与背向地球的两面的所受的地球引力存在明显差异,随着月球自转,月球靠近地球的一面产生了“隆起”,且隆起位置不断变化,在月球内部产生巨大的摩擦力,消耗月球的自转动能,给旋转的月球“刹车”。

长期作用下,月球的自转周期便逐渐与公转周期趋同,并最终进入 “同步自转” 状态,“月背”也就永久地隐没在地球的视野之外了。

地月潮汐锁定原理示意

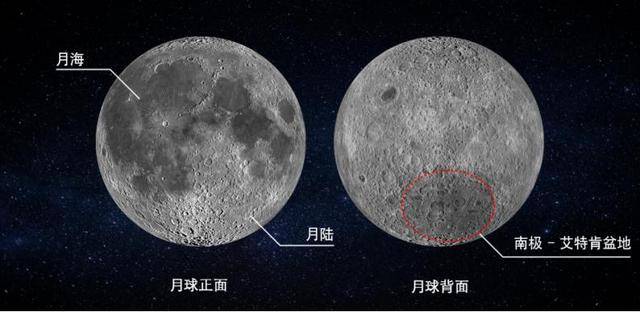

那么,“月背”究竟是何模样?“月面”有着众多环形山、大片白色的斜长岩月陆与连绵的深色玄武岩月海,而神秘的“月背”崎岖的表面只有零星月海散布在广袤的月陆上,密密麻麻的陨石坑记录着太阳系早期撞击风暴留下的累累伤痕。

月球正面与背面地貌

作为月球与行星科学领域的关键科学问题之一,月球二分性的成因是科学界长久以来争论的重要话题。尽管前人通过数值模拟和地球物理观测等研究手段对相关模型进行了深入探讨,但对月球样品进行直接研究是检验这些理论的关键。因此,对于月球二分性差异成因的深度研究一直期待着“第一抔月背之壤”的到来。

解读月球的“关键钥匙”

多年来,得益于阿波罗计划、月球计划、嫦娥计划等探月工程对月球正面的持续探索,科学家们得以通过对月球正面样品的研究建立对月面岩石与内部结构的基本认识。月壤中的矿物、岩石、碎屑、玻璃、角砾等都记录着关于月球的重要信息,包括月球形成演化年代,火山活动记录,月壳、月幔的物质组成特征,水和挥发成分的分布和来源,磁场活动,太空风化作用以及陨石撞击历史和资源分布等。

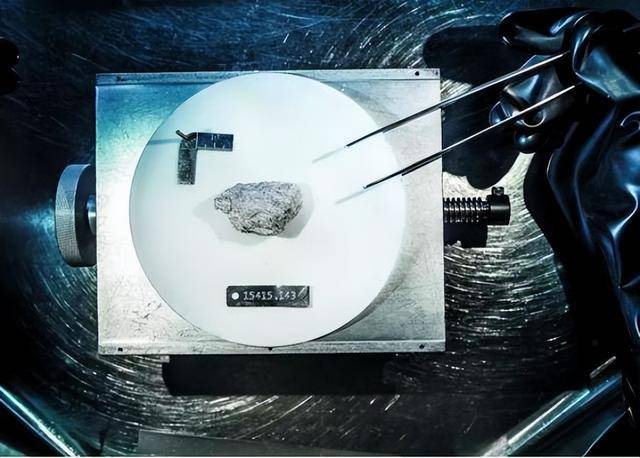

阿波罗15号带回的样品15415,被称作“起源石”,它帮助科学家们提出了关于月球起源的重要理论(图源:新浪网)

嫦娥五号月壤样本是中国首次从月球成功采样返回(图源:中国科学院网)

此前,由于缺乏月球背面的直接样品,对于月背的研究依然停留在远程观测和理论建构阶段。

2024年6月2日,追随第一次登上月球背面的嫦娥四号探测器的足迹,嫦娥六号在月球背面南极-艾特肯盆地中的预选着陆点着陆,并顺利完成月壤与月岩采样任务。南极-艾特肯盆地是月球上最大最深的古老撞击盆地,形成于约43亿年前的一次巨大撞击,撞击的力度之强甚至可能穿透月壳、深抵月幔,此地的样本相对月背的其他地区可能承载着更为丰富的月球地质信息。

同时,为了达到更好的采样效果,嫦娥六号采取了表取和钻取两种取样方式。一方面,通过表取获得的长期暴露在外部的月壤,反映了月球背面的空间环境;另一方面,通过深入钻取的样本,反映了月壤的堆叠发育,有助于揭示更丰富的月球演化信息。

嫦娥六号任务的成功,填补了人类采集月背样本的空白,让全世界对中国的航天实力和科技创新有了全新认识。这1935.3克取自月背的样品,将为人类揭开神秘的月背结构与演化之谜,以及探索月球“双面性”的差异成因开启全新的篇章。

北大人的“月球测温术”

2024年6月25日,来自月背的“快递”抵达内蒙古四子王旗,迅速吸引了全球研究者的目光。这批珍贵的“无价之土”有部分被送往国内顶尖高校和科研院所进行后续研究。应核工业北京地质研究院何升团队邀请,北京大学地球与空间学院李扬课题组有幸成为探秘月背月壤的科研团队之一。

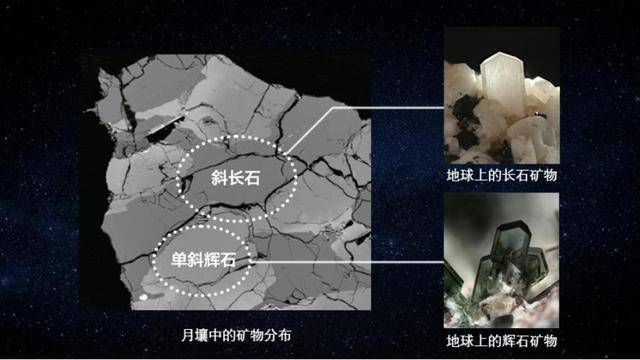

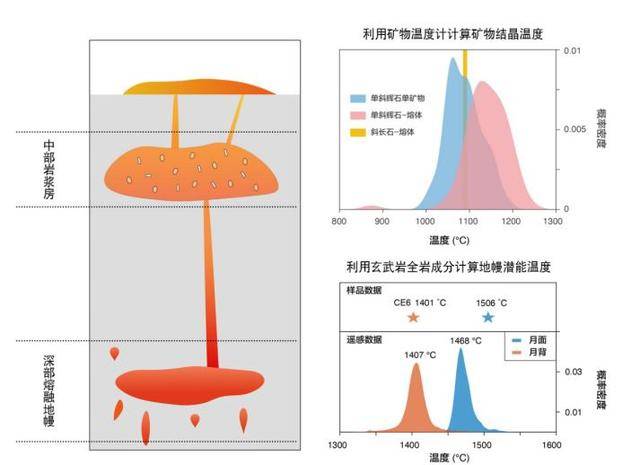

以月球正背面温度对比为研究方向,团队对月壤中蕴藏的温度信息进行深入解码。在研究中,团队成员们主要运用矿物温压计计算月壤温度,即通过测定月壤中有关矿物的元素组成,并将其代入到矿物温压计中,反推出这些矿物在形成之时环境的温压条件。

为获得更加精准的测量结果,研究团队应用了三种不同的温压计,独立计算玄武岩形成的温压条件以相互验证。研究团队同时采用岩石学模型pMELTS来模拟嫦娥六号玄武岩的结晶过程,得到了和矿物温压计一致的结果。

月壤中的矿物示意图

经过不同计算与实验方法的交叉验证,团队测定嫦娥六号样品的结晶温度约为1100摄氏度,相较于来自月球正面的嫦娥五号等样品的结晶温度测算结果低约100摄氏度,这暗示着月球背面的地幔相对于正面而言更为寒冷。至此,嫦娥六号月壤成为研究团队打开月球温度秘密的“敲门砖”。

此外,为了获得反映月球正面与背面地幔温度差异的直接证据,研究团队还利用玄武岩全岩成分重建了原始岩浆的化学组成,以计算地幔潜能温度,以此评估玄武岩源区地幔的热状态。将来自月球正面的嫦娥五号和阿波罗任务返回的33件样品与嫦娥六号样品对比,发现月球背面地幔潜能温度(~1400℃)也低于月球正面(~1500℃)。

月球地幔温度状态研究(矿物温度计反映了中部岩浆房矿物结晶时的温度;地幔潜能温度反映了深部熔融地幔的相对温度)

考虑到此次月球背面的样品仅来自2024年嫦娥六号采集的1个区域,为增强基于有限返回样品得出结论的可靠性,研究团队还与山东大学陈剑合作,进一步通过月球遥感数据对上述结论在更大尺度上进行检验。在嫦娥六号月背着陆区域基础上,选取月球正面形成年龄相近的月海玄武岩区域,利用卫星遥感获取的表面岩石化学组成,发现月球背面地幔潜能温度相比正面低大约70℃,这与利用月球样品计算得到的结论一致。

至此,通过比较分别来自月球正面与背面的样品的结晶温度,以及正面和背面返回样品及遥感数据计算的地幔潜能温度,均表明月球背面地幔相比正面更冷。

本项研究首次利用月球样品揭示了月背的地幔热状态,为月面与月背的地幔温度差异提供了岩石学与地球化学的直接证据,揭示了月球内部温度的二分性,为进一步认识月球演化提供了关键信息与数据支撑。

北大青年探月小队的“追月故事”

值得一提的是,北京大学研究生和本科生深度参与了本次月背样品温度研究。2024年9月受邀参与嫦娥样品研究时,首届地球化学强基计划毕业生朱学麟刚推免直博;2022级地化专业本科生何潜、郑烨与2023级本科生付卓玥,则在学校本科生科研计划的支持下,参与了与月球样品相关的本研项目,所取得的成果成为课题组针对嫦娥样品工作的重要组成部分。

4位同学在科研领域的成长是地球与空间科学学院本科生拔尖人才培养的一个缩影。近年来,地球与空间科学学院每年约30名本科生通过本科生科研计划直接参与到科研一线工作中,绝大多数毕业后通过推免等方式继续学习。在导师们的指导下,同学们逐步探索科学前沿并产出成果,还有部分本科生争取到北京市自然科学基金的支持,在自主探索科研项目上有了更多的可能性。

课题组收到的月壤样本

为了尽快融入月球研究领域,明确具体研究方向,在研究开展初期,在李扬老师的指导下,团队成员通过文献阅读和资料查阅自学月球演化和玄武岩成因等相关知识,一边学习一边梳理研究思路,常常在办公室里讨论到深夜。在深入分析前人研究基础上,团队最终将研究方向聚焦为月球正背面温度差异。

确定研究思路后,对于月壤样品的地球化学分析便马不停蹄地展开。团队共获得300mg月壤样品,但能用于分析的样品量被限制在100mg,剩余样品需要在完成研究后返还给样品借出机构,这无疑大大增加了研究的难度。

为了最高效利用极其稀缺的可分析样品,北大团队与核地研院团队高效协作,大家轮流值守、昼夜不息,在多个实验室里同步推进实验,接力开展样品岩石学和地球化学多项关键指标的测试。

在团队的共同努力下,经过2个月的实验攻坚,大家终于取得了精确的岩石学、矿物学和成分的测试数据,并在此基础上建立岩石学模型进行模拟研究,最终获得了月球地幔的热状态信息。

在团队负责人李扬老师看来,此次的月背样品研究正是一次“仰望星空”的有效实践:

“地空学院的精神是脚踏实地,仰望星空。此前我们一直聚焦地球相关研究,而未接触月球相关内容。嫦娥六号样品给我们提供了一个非常好的锻炼机会,让同学们很早就能参与到学科最前沿的课题。虽然他们有非常繁重的学业任务,但仍然努力挤出时间投入此次月背样品研究中。北大自由的学术氛围也给我们开展创造了非常好的工作条件,让一群年轻人能够在学科前沿领域自由探索,大胆实践。”

给月球测“体温”不只是一次简单的“探月”之旅,更是北大科研人将对宇宙的诗意想象转化为实证突破与创新实践的生动案例,是北大与国家同向同行、推进重大科技攻关的生动写照。展望未来,北大科研人们将继续秉持开放与求真的态度,以探索未知、勇攀高峰的精神,在深耕基础科学研究的同时为中国的空间科学发展贡献更多智慧与方案。“我相信,月球只是北大地空仰望星空梦想的起点,随着国家深空探测任务的推进,在未来星辰大海的征途中,会有更多北大人的贡献”,李扬说。

课题组成员合影

中秋月明,清光万里

穿越时空的月光

既照亮了古老的诗行与归途

也辉映着今朝的活力与梦想

这轮曾引发无尽遐思的玉盘

正见证着中国月球探索的新突破

见证着璀璨星河中的新篇章

来源:北京大学