假期结束回到工位,总有种错觉:身体在公司,灵魂还堵在返程路上。

无论你假期休息了多少天,工作总能让人迅速清醒明白。

“假期的快乐不是免费的,而是透支未来七个工作日换来的。”

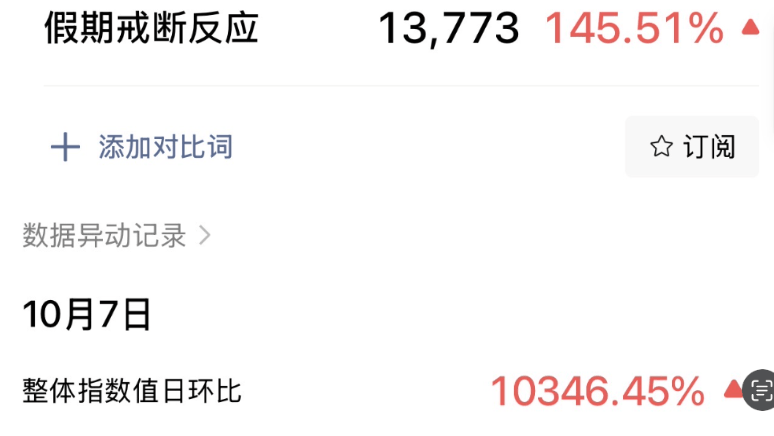

过去八天有多爽,这两天戒断反应就有多强。

社交媒体上网友们一片共鸣: “上班第一天的精神状态:假笑、发呆、频繁上厕所”。

图/微博热搜 “上班第一天的精神状态” “假期还没缓过来”

节后综合征不只是身体上的困倦,更像是一种“情绪脱档”。

于是,一些对假期意犹未尽的年轻人,开始研究如何让假期软着陆,对抗假期结束的戒断反应。

长假结束带来的戒断是强烈的:

主要表现为,工作间隙还会翻看假期的视频。

夜里睡不着还是想要默默发点儿假期的素材。

从慢节奏的日出日落,被拉回到通勤、会议和报表的手忙脚乱,大家难免出现“戒断”症状, 节后“续命”仪式就变得异常重要。

大家的节后续命方式堪称各显神通,研究出了更多花样。

有的人研究出旅行纪念品疗法,大家对假期结束的不甘,全都铭牌体现在工位上:

“假期的延续”被具象化为办公桌上的小物件。

有人把旅行带回的小摆件、摆在工位上,成为节后续命的锚点。

海边的贝壳、主题乐园的徽章,既是美好的记忆的载体,也是下一次假期的盼头。

“去上海的迪士尼带回来米老鼠徽章 ,去北京环球影城带回来哈利波特巧克力。”

打工人小王国庆进山捡回来的松果做了冰箱贴,贴在了工位上。

在他看来,工位的隔板比冰箱贴更适合用来展示,因为一天中抬头工位的次数比回家看冰箱更多 。

有的人则借扭蛋和玩具续命:

晒出“带玩具旅行,带玩具上班”的照片,在他看来,随身携带的玩具,是现实与幻想之间保留一处“治愈伽罗”。

以前大家的工位并没有什么装饰,一盆吊兰、一个茶杯就是标配。

但是现在越来越讲究情绪价值,玩具、盲盒成为情绪安抚物,提醒自己“快乐不是假期独有的”。

贴在工位上的各种假期碎片,只是抬头看看也会被治愈一会儿。

一些人则钻研出了性价比更高的假期戒断方式。

有人选择早起喝咖啡、午休晒太阳,换一种交通方式慢走上班、用微小的习惯改变让“回归工作”不那么痛苦。

于是,更多“软着陆”的方式也开始出现,有的人通过购买如香氛、写手账、在工位手磨咖啡的方式找回状态。

有的人则干脆用再请一天年假的方式将假期拉得更长。

或是把目光放得更长远,预定下一个周末的计划,用“下个目标”抵御眼前焦虑。

如今,8天的国庆长假已经一跃成为比春节更长的法定假期。

与之对应,它自然也成了一年中假期戒断情绪最强的假期。

现在年轻人平时真的很忙 以至于网友研究出周末回家就睡觉把2天变成3天的奇怪做法 。

另一边人们似乎也不太擅长休闲,出去玩一趟也累得够呛。

所以前两天有专家提议大家适度休息三天的新闻,被大家大力转发送上了热搜。

人们都希望用一种相对舒适的方式回归状态。

最近网上有一些流行的表情包,用来表达大家跨入公司瞬间的疲惫感。

这些内容被大家转发的背后是一种渴望休息的集体情绪。

大家的工位上摆满了奶茶联名、换上了给自己加油打气的手机、电脑壁纸。

如今这种情绪价值正在变得更个性化。

打工人都明白,假期复工其实是学生时代“开学焦虑”的延续,但还是希望能有一点点缓冲的余地。

现象背后是一代人的生活哲学:

“回找状态”不是浪费时间,而是回归工作状态的必要仪式。

大家不是真的不想上班,他们只是希望能逐渐找回节奏感。

比起拼命工作或彻底放松,大家似乎都在寻找一种中间状态。

“既在努力,也能喘气。”

某种程度上,节后焦虑其实也是一种生活感知力的回归。

我们旅行时看山看海,也在提醒自己:“我对生活还有感知”。

于是,年轻人开始尝试让假期逻辑融入日常。

假期里早起不痛苦,是因为起床后有惊喜;

假期里走路不嫌累,是因为路尽头有风景;

大家都希望把“假期里的自己的状态”带回工作日。

这些都不是假期专属,它们本该属于日常生活。

只是平时太忙,我们忘了。

所有的“节后综合征”,都不是病,而是太快回避现实的副作用。

也许我们不该把假期看作“逃离”,而是看作一场“生活重置”。

真正的假期延续,是带回那种对生活充满期待的心态。

如果你在节后感到疲惫、提不起劲。

不妨停下来调整一下,找回状态,再开始努力。

假期的结束不代表快乐下线。

只要你愿意,生活也能活成假期的样子。