网络时代,群众的一条留言、一句吐槽,都可能成为反映民生需求的“信号”。深圳市宝安区西乡街道——这座全市唯一实际管理人口超百万的“超级街道”,今年上半年受理的4.27万件群众诉求中,就有98%来自线上。

面对网络时代民生诉求“来得快、触点多、关联广”的新特点,西乡没有被动等待,而是将群众的“指尖声音”视作了解民情、汇聚民智的“直通车”,创新构建“线上枫桥”机制,推动治理从“被动响应”转向“线上线下融合发力”。

三年间,这里不仅实现矛盾纠纷就地化解率超98%,更以可复制、能落地的实践获人民日报、南方日报、深圳特区报等国家省市媒体多次聚焦,为超大街域治理交出“西乡答卷”。

文化搭台聚民心

从庙会听诉求到“服务圈”筑信任

“逛庙会还能提意见?我随口说的小区路灯不亮,当场就有人记下来,没几天就修好了。”2025年“西乡北帝三月三庙会”上,王阿姨的惊喜,藏着西乡以文化打通民生信任关的巧思。

这场承载百年记忆的省级非遗活动,已跳出“民俗展演”的范畴,演变成了集文化传承、思政教育、民意协商于一体的“开放式治理平台”。今年庙会引来27家媒体争相报道,全网曝光超7.3亿次,成为凝聚新市民认同感的重要载体。

西乡深知,解决民生诉求的前提是拉近与群众的距离。为此,西乡精心打造了“15分钟思政服务圈”,3个“学习强国”线下体验空间、1个思政主题公园、17处景观小品嵌入社区,2个街道级图书馆、22个社区阅读点连成网,构建起“1所25站10点”的新时代文明实践阵地网络,2024年开展夜间惠民市集、政策宣讲等活动3100余场,服务超35万人次。

为让民生政策“听得懂、用得上”,西乡联动省市区12家媒体及香港商报打造“学习强国云端编辑部”,推出《我在西乡挺好的》系列报道,把政策“讲成身边事”;517处户外电子屏、848处宣传栏实时更新“居住证办理指南”“社保缴费流程”等信息,让主流声音“抬头可见、触手可及”。

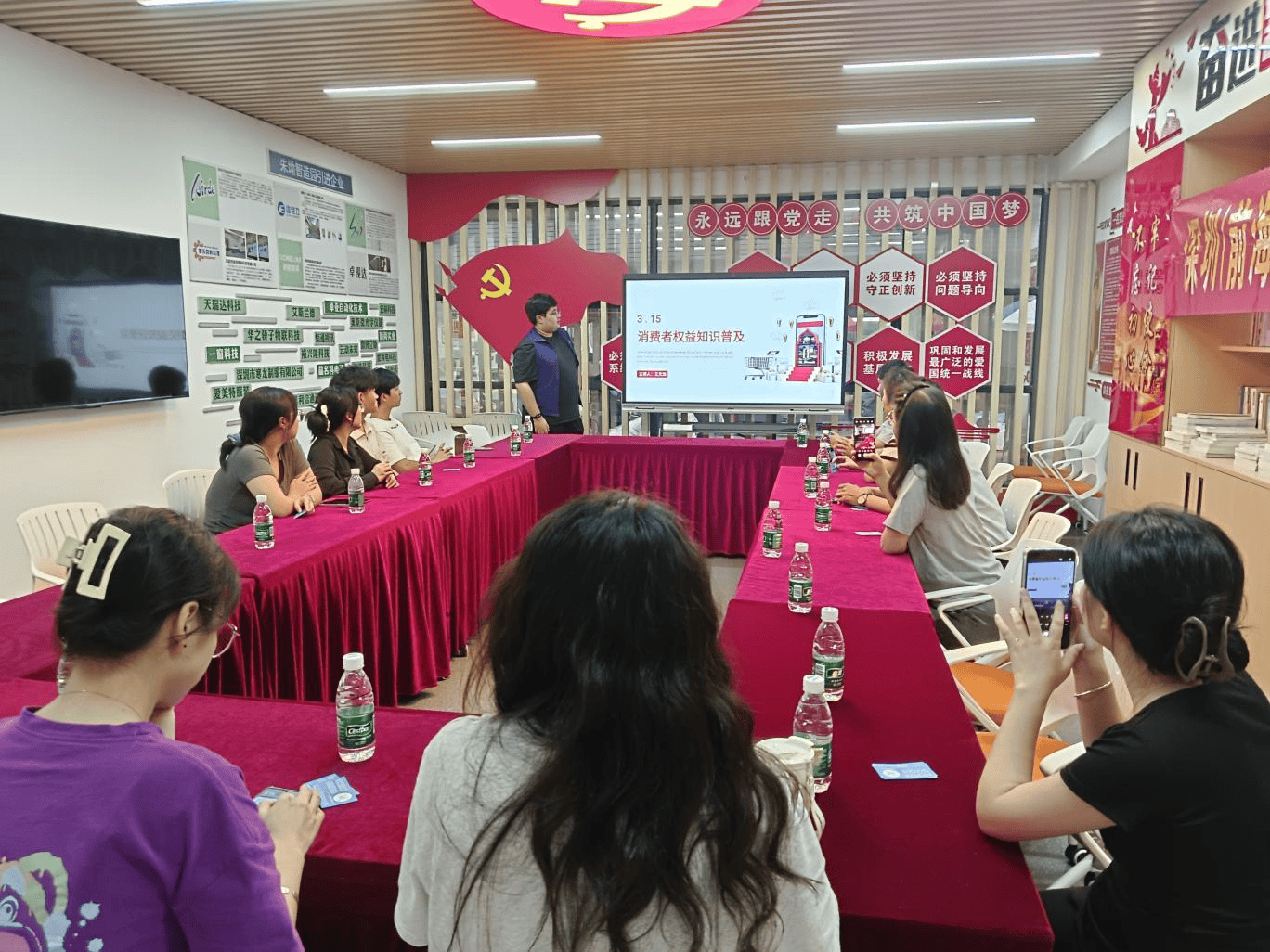

此外,街道组建“司法骨干+法律顾问”普法轻骑兵,2024年深入企业、社区开展“以案释法”讲座185场,覆盖1.6万人次,发放普法资料4.8万册;针对劳资纠纷高发领域,排查企业1.36万家,提前化解欠薪风险367宗,从源头减少诉求产生。

基层治理的关键在“共情”,西乡用文化搭建桥梁,让群众愿意说、信得过,为解决民生诉求打下了信任基础。

共治破题汇民力

议事平台解纠纷,协同机制办实事

“小区充电桩不够,大家觉得装在哪里方便?”在西乡“固戍议事阁”,一场由居民、物业、人大代表共同参与的协商会正在进行。

这样的“说事评理”平台,西乡已建成24个,整合“百姓客厅”“红匠管家志愿服务队”等资源,形成“律师释法明责、贤达评理说事、邻里融情促和”的调解模式。2024年就地化解纠纷超3500宗,获评“广东省法治政府建设示范项目”。

面对跨部门、多成因的复杂诉求时,西乡则创新“媒体介入—协同破题—机制优化”三步工作法。

2024年,“固戍地铁口非机动车围堵”问题引发大量线上吐槽,街道先联合交警、社区现场疏导交通,再邀请媒体跟踪报道,梳理出“公交班次少、社区接驳不便”的核心诉求。

最终,推动深圳市交通运输局增设2个公交站点、开通社区微循环巴士,实现“解决一个问题、完善一套制度、惠及一片群众”的治理升维。

为提升诉求处置能力,西乡还定期举办“民生诉求处置案例大赛”,邀请省市专家、媒体记者现场点评;街道领导班子每年开展专题培训,社区书记实行每月轮训,持续打造“懂网络、晓民情、善沟通、能依法处置”的骨干队伍。

“以前处理线上诉求常‘答非所问’,现在知道要找‘核心点’。比如居民投诉‘路灯不亮’,其实还担心夜间安全,得一并排查监控、加派巡逻。”固戍社区副书记仇宇升的感悟,道出了队伍专业化建设的成效。

值得一提的是,受理市民诉求时,西乡不仅聚焦诉求本身,更注重了解其背后的具体情况。2023年七旬拾荒者陈全妹因家门口“堆放废品扰民”被居民线上投诉,社区没有简单地“第一时间清理废品了事”,而是联合媒体深入走访。

原来,老人多年来靠拾荒助学数十万元,临时废品堆放是无奈之举。街道将她的善举通过媒体传播,并组织周边居民代表与陈全妹沟通,让居民了解废品的背后故事,也让陈全妹了解废品对大家生活的影响。

随后,大家相互体谅,居民们有可回收废品主动送给陈全妹,陈全妹也每日一清保证院落和门口的干净整洁。最终,陈全妹获评“广东好人”,一场“投诉”变成了正能量传播。

智慧赋能提效能

护薪有“码”、降噪有“术”、解结有“联调”

“以前遇到欠薪问题,不知道去哪里投诉。现在扫出租屋的‘安薪码’反映欠薪情况,没过几天工资就到账了。”谈起西乡的“安薪码”,劳动者李师傅连连点赞。

针对外来劳动者“维权跑断腿、诉求线上挤”的痛点,西乡在2.3万间出租屋显眼位置张贴“安薪码”维权二维码,构建“街道统筹+司法等专业力量+社区网格+企业园区”智慧体系,实现“扫码受理—数据流转—部门联动—结果反馈”全闭环。

2024年“安薪码”处置劳资纠纷14820宗,智能办结率96.1%,追回欠薪3.66亿元,让劳动者“维权不出门、问题高效解”,网络上关于西乡街道劳资话题的吐槽投诉也减少了68%。

“市民们上网主要是为了解决问题,我们开展各种便捷的‘网上维权’,吐槽、说怪话的自然就少了。”西乡街道劳动办负责人蔡俊雄说道。

广场舞噪音是城市治理“老大难”问题,西乡没有“一刀切”禁止,而是联合企业研发“声波聚焦定向音柱”,通过技术将声音“约束”在10米范围内,敏感点位噪音降低25%,相关投诉量同比下降80%。

“我们这项获得128项国家专利的技术,是‘市民投诉出来的’。正是政府部门重视这个民生投诉热点、城市管理难点,才让我们有了研发的初始动力。”西乡街道静境智能声学科技(深圳)有限公司负责人冼子恩告诉记者,该项技术已覆盖深圳29个街道、102个社区,还推广至北京、上海等地,成为“技术解民忧”的典范。

面对家事情感纠纷这一民生“心结”,西乡更是统筹公安、综治、司法、妇联、网格等部门,搭建“案件发现—任务分拨—分类处置—矛盾化解—回访跟踪”的全流程智慧管理体系,将“事中应对、事后处置”前置为“事前干预、主动服务”。

2024年,西乡街道家事情感纠纷智慧联调机制入选全国新时代“枫桥经验”优秀案例,为基层依法治理树立标杆。

如今的西乡,治理成效清晰可见。思政工作获评“全国基层理论宣讲先进单位”(广东省唯一),近三年正面宣传增幅达78%;“说事评理”“安薪码”等机制在全省推广,街道更获评赛迪“2024活力街道500强”全国第二。

“网络民意不是防范的对象,而是校准工作偏差的重要参照,更是提升治理能力的重要契机。”西乡街道党工委委员李金宇表示,西乡“线上枫桥”的核心,正在于将“重视群众留言”转化为“深耕民生实事”:以文化浸润凝聚信任,让群众愿发声;以多元共治汇聚力量,让群众能参与;以智慧赋能提升效能,让诉求快解决。

李金宇说道,西乡将始终恪守为民服务宗旨,主动倾听网民心声、务实回应群众关切,让网络真正成为干部群众沟通的“连心桥”,推动社会进步的“动力源”。

这份深耕民生、赋能治理的实践探索,不仅为网络时代基层治理提供了可复制、可推广的“西乡方案”,更彰显了新时代“枫桥经验”在基层治理现代化进程中的鲜活生命力,为构建共建共治共享的社会治理格局注入了坚实动能。

南方+记者 苏国锐

图片 西乡街道办事处提供