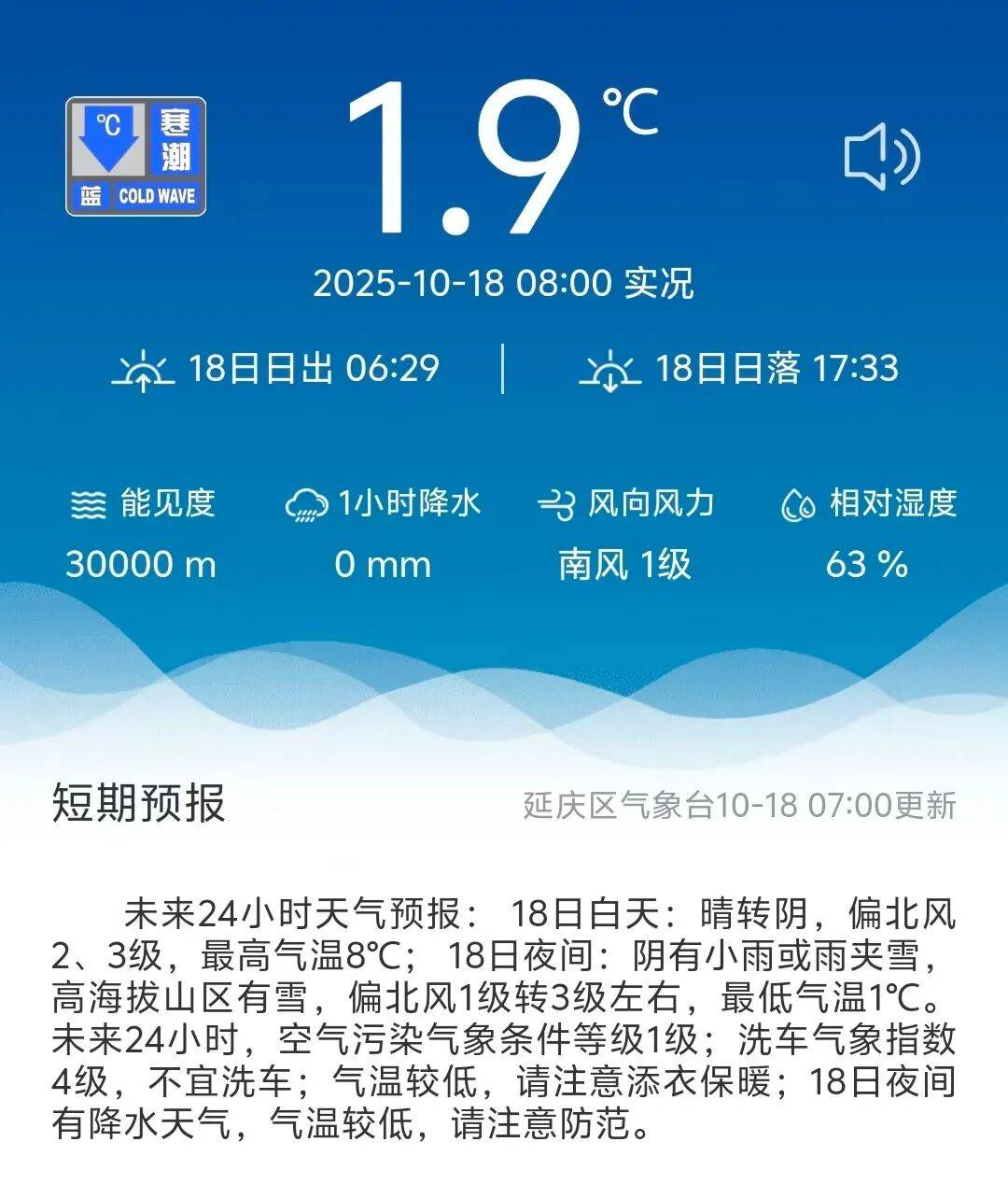

这两天

大家是不是和小编一样

被冷空气吹得晕头转向?

早晨出门忘穿秋裤

双腿好似两根冰棍儿

着急上班翻箱倒柜

想起厚衣服还压在箱底

保暖不能纯靠抖!

快快翻开这份“保暖秘籍”

一起对抗“冷空气”!

穿衣有讲究

遵循“洋葱式穿衣”法:贴身的内层衣物选择透气吸汗的纯棉材质,中层穿保暖性强的毛衣或绒衣,外层搭配防风防水的外套。这样既能根据室内外温差灵活增减,又能避免单穿厚衣闷汗着凉。

重点部位保温到位:头部、颈部、腰部、脚踝抗寒能力薄弱。头部受凉易引发头痛,建议出门时戴帽子;颈部受凉会诱发颈椎病,可围一条薄围巾;脚部保暖穿厚袜,避免穿露脚踝的裤子。

老人小孩穿衣要适量:老人新陈代谢较慢、小孩活泼好动,过度包裹容易出汗,反而会增加感冒风险。可多穿一件薄衣,以手脚不凉、后背无汗为标准。

防护要到位

出门前先适应温度变化:从温暖的室内到寒冷的室外前,先在门口站一会儿,让身体逐渐适应温度变化,避免突然受凉。

减少“冷热交替”刺激:进出空调房、地铁时,及时增减衣物;吃热饭、喝热水时,不要马上脱外套,防止冷热交替刺激血管收缩紊乱。

口罩要戴好:冷空气会刺激呼吸道,出门戴口罩能减少干燥冷风对喉咙、鼻腔的伤害。

饮食加调理

多吃“温性高蛋白”食物:适当吃牛肉、羊肉、鸡肉等高蛋白食物,搭配萝卜、山药等蔬菜,煮成汤羹或焖菜,既能补充热量抗寒,又能养护脾胃。

喝对热水更暖身:不要喝刚烧开的沸水,将之晾凉或者兑凉白开到40~50℃时饮用最佳。饮用前可以泡点生姜红枣茶、桂圆枸杞茶,帮助身体驱寒暖身。

少吃“生冷寒凉”食物:尽量少吃过冷的水果、冷饮、凉拌菜等,它们可能刺激肠胃,导致腹泻或胃痛。

特殊人群多留意

气温骤降后是感冒、心血管疾病的高发期,尤其是老人和慢性病患者,必须提前做好预防。

预防温差型感冒:室内外温差大时,回家后别急着脱衣服,等身体适应室内温度再慢慢脱,减少发生感冒的概率。

关注心血管健康:低温会让血管收缩、血压升高,高血压、冠心病患者要按时服药;如有条件,每日固定时段测量并记录血压变化。避免晨练过早(建议等太阳出来、气温回升后再运动),运动前先做热身,防止突发不适。

保护呼吸道和关节:哮喘、咽炎患者出门要戴口罩,以免冷空气刺激呼吸道;关节炎患者出门可戴护膝、护肘,避免冷风直吹引发疼痛。

3类高发病进入活跃期

深秋时节,昼夜温差加大,呼吸道、肠道及过敏性疾病进入了高发期。掌握科学防护方法,才能平稳应对季节交替带来的健康挑战。

01

呼吸道疾病 温差大是“主要诱因”

秋季,人体免疫力易受温度波动影响,流感、普通感冒及支气管炎等疾病高发,尤其儿童和老年人需重点防范。

典型症状:多表现为鼻塞、流涕、咽痛、发热,部分人可能伴随咳嗽、胸闷,严重时可能引发肺炎。

防护关键:早晚外出及时添衣,避免受凉;室内每天开窗通风2-3次,每次30分钟以上,降低病毒细菌浓度;避免扎堆聚集,勤用肥皂或洗手液洗手;若出现发热(体温≥38.5℃)、持续咳嗽,建议及时就医,避免带病上学或工作。

02

秋季腹泻 轮状病毒“盯上”儿童

儿童秋季腹泻主要由轮状病毒感染引起,传染性强,尤其5岁以下儿童易中招,成人多为轻症或隐性感染。

典型症状:常突然发病,先有呕吐,后出现腹泻,大便多为黄色水样或蛋花汤样,无明显臭味,部分患儿可能伴随低热。

防护关键:给孩子勤洗手,尤其是饭前便后,避免用未清洁的手抓食物;婴幼儿餐具、玩具定期煮沸消毒;避免带孩子去人群密集、通风差的场所;若孩子出现频繁呕吐、腹泻,需及时就诊,补充口服补液盐,预防脱水,切勿自行使用止泻药。

03

过敏性疾病

“秋燥+花粉”双重刺激

秋高气爽,也是蒿属、豚草等杂草花粉传播的高峰期,加上空气干燥,过敏性鼻炎、过敏性结膜炎及荨麻疹易发生。

典型症状:过敏性鼻炎表现为打喷嚏、流清水样鼻涕、鼻子发痒;过敏性结膜炎多为眼睛痒、流泪、眼睑红肿;荨麻疹则出现皮肤风团、瘙痒,抓挠后症状加重。

防护关键:花粉浓度较高的早晨(6-10点)和傍晚,尽量减少户外活动,外出时佩戴口罩、防风镜,回家后及时清洗面部、鼻腔及衣物;室内可使用空气净化器,减少花粉进入;过敏症状明显时,可在医生指导下使用抗组胺药物缓解,避免自行滥用激素类药膏。