来源:陆玖商业评论

作为普通消费者,我们真正关心的并不是谁撞脸谁,而是谁的产品真正用心。毕竟营销获得的流量是一时的,而想长远地走下去,产品本身足够好才是硬道理。

“就说同一个雪糕怎么包装有时候不一样,原来是两家的”、“不仔细看真的很容易买错”……社交平台上,不少网友都在吐槽:伊利和蒙牛,这对乳业“老CP”,包装相似度也太高了吧!

从雪糕到牛奶,从经典产品到新品上市,两家企业的包装撞脸次数之高令人咋舌。

比如,蒙牛“绿色心情”作为2004年上市的经典产品,其标志性的绿色包装已深入人心。紧接着,伊利就推出“伊利心情”。不仅在名称上极为相近,包装设计也高度雷同。

有网友调侃道:“想吃绿色心情,却买到伊利心情,第一反应以为是绿色心情改名字了”。

同样,伊利的“巧乐兹”与蒙牛随便系列的“随心脆”。两款产品同样使用巧克力脆皮包裹雪糕,同样以棕色为主色调。相似度之高,让不少消费者多次“中招”:“我一直以为随变和巧乐兹是一家的,没想到竟然是竞争对手”。

牛奶这边,也难逃“撞脸”命运。

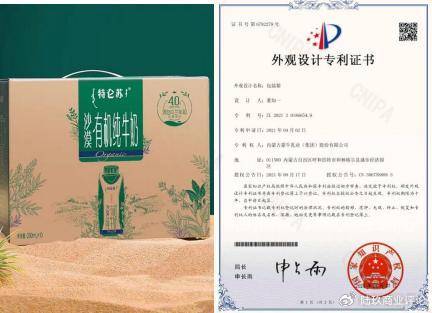

2021年,蒙牛的特仑苏推出了沙漠有机,采用沙漠绿洲感满满的沙色+绿色的包装。

值得一提的是,最近,蒙牛特仑苏沙漠有机纯牛奶的包装箱,凭借“沙海明珠”的设计理念,成功斩获“中国外观设计优秀奖”。而伊利金典也推出了类似设计的包装。

对于“撞脸”现象,有业内人士透露:“在包装上‘抄作业’在业内已经不是秘密。每当有一方推出创新包装并获得市场认可后,另一方就会在短时间内推出相似设计。”这种策略不仅减少了市场试错成本,还能借助已有产品的认知度快速打开市场。

实际上,此类现象不仅出现在乳业,各行各业,都有在包装上互相“借鉴”的案例。

比如达利食品,旗下多个品牌采取“跟随”策略:达利园跟随好丽友成为糕点类第一、可比克跟随乐事成为薯片类第三、和其正跟随王老吉成为凉茶类第三。

而某种消费品发展到一定阶段,免不了会基于技术的发展和消费者的需求出现类似的设计。比如宝马新款车型中控台面采用了贯穿式全液晶仪表盘设计,这一设计和奔驰的新车型非常相似。然而纵观国产车,在智能化、电子大屏的需求下,几乎所有的品牌都有双联屏设计,与其说是“借鉴”,不如说是“顺势而为”。

有观点认为,外观相似在一定程度上促进了市场竞争,最终受益的是消费者。当多家企业提供相似的包装的产品时,竞争焦点自然会转向产品质量和价格。

营销意味着谁能拿下消费者心智,对企业来说固然重要,但比营销更重要的其实是产品本身。拿全球数一数二的运动品牌阿迪达斯与耐克举例,耐克的FlyKnit鞋面科技与阿迪达斯的Primeknit均为针织工艺,并且都是为鞋子的轻盈、贴合与支撑性服务,但由于原材料不同和应用场景不同,两家相似的技术本质上为消费者提供了更多的可能性和选择。

不少消费者表示,在很多产品选择上,虽然偶尔会误购,但最终还是会根据产品的质量做出选择。一位消费者表示:“包装相似并不会影响我对产品本身的判断。”

而当品牌影响力足够大时,消费者自然而然会根据产品建立认知。就像同为运动品牌的耐克阿迪,即使在技术类似的情况下,资深消费者也常常遵循着“气垫鞋买耐克,跑鞋选阿迪”的消费习惯。或许,对消费者而言,核心关注点并非是“谁模仿了谁”,而是“谁的产品品质更好”,“谁践行了更多的社会责任”。

比如,特仑苏不仅在包装上不断努力,从“苗条装”到“梦幻盖”,从“梦幻盖”到“植物基盖”,而且在品质上也不断提升,从“纯牛奶”到“有机奶”、从“有机奶”到“沙漠有机”,最近推出的沙金套海,蛋白含量达到了4.3克,远远甩开了同行牛奶标准蒙牛还积极推动包装的可持续循环,推出“4R1D”策略:通过减少用量、促进回收、重复利用、可再生材料和可降解材料的应用,应对绿色转型挑战。

反之,若品牌仅靠模仿包装吸引注意力,却忽视内在的品质和责任,即便短期内获得流量,也难以实现长期的消费者留存。

也许,作为普通消费者,我们真正关心的并不是谁撞脸谁,而是谁的产品真正用心。毕竟营销获得的流量是一时的,而想长远地走下去,产品本身足够好才是硬道理。