集字,立碑,十年乃成。

韩愈、苏轼,唐宋八大家之二,在潮州韩祠再次“聚首”。

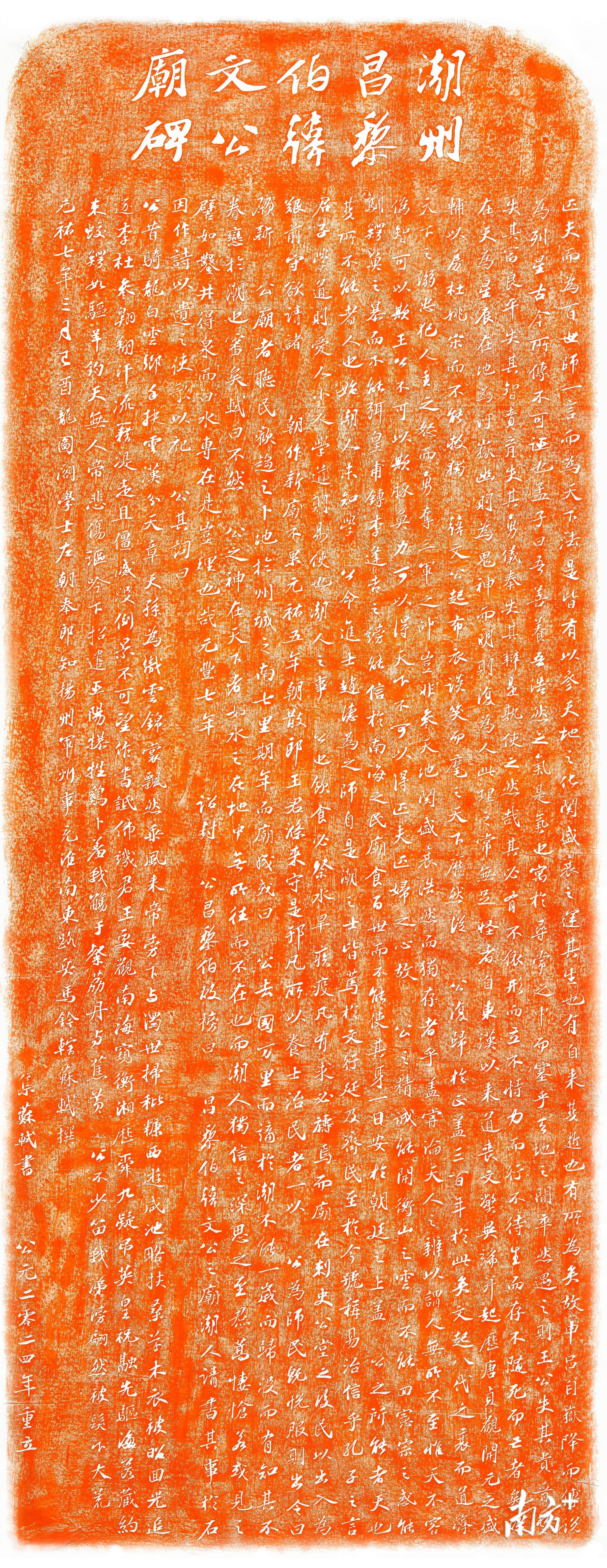

元祐七年(1092),应潮州知州王涤邀请,苏轼为新落成的韩庙撰写《潮州昌黎伯韩文公庙碑》。此文一出,举世闻名。

可惜11年后,碑毁。盛景不再。

近千年后,潮州人与中国书法界联手用10年接力完成了一件文化盛事。2025年10月24日,“集苏轼书《潮州昌黎伯韩文公庙碑》石碑”捐赠仪式在潮州韩文公祠举行。“苏碑”以另一种方式重生。

潮州市文联主席程小宏介绍“苏碑”。

千年回响,石碑重竖,令人叹为观止。

为何要集字,如何选择,如何勒石刻字?这一切,凝聚了太多人的心血。

科技助力,一年协作集齐近千字

时间回到2014年春。在分管旅游的市领导建议下,潮州市韩愈纪念馆时任馆长李春等人借助现代科技手段,邀请潮州老书法家徐启锐帮助审校,着手开展集字“苏体”《庙碑》的工作。

说到集字帖,最有名的莫过于唐代《怀仁集王羲之书圣教序》。怀仁,一位对书法充满热爱的僧人,遍观王羲之真迹,经过仔细鉴别、选择,集结了40余人的力量,耗时二十多年终于完成这部集王羲之大成之作。

即便有科技的辅助,“苏体”《庙碑》集字依然颇有曲折。苏东坡存世手迹不少,多为手札,字有大有小,同个字不同字体该如何选择,颇费思量。由于初次集字缺乏经验,集字量又大,特别是字与字之间如何呼应配合,贯通一气,更考验集字者的书法功底与修养。进展一度缓慢。于是,韩愈纪念馆又邀请擅长书法创作的潮州市文联主席程小宏加入,不少问题在大家的探讨中得以逐一解决。

时隔多年,程小宏依然记得当年工作的点点滴滴,为集“苏体”《庙碑》,他有大半年时间经常蹲在韩文公祠“上班”。

潮州市文联副主席许利荣介绍,古人写书法,有两大方向:一类是敬意,内心存崇敬之心,笔下现尊敬之意;一类是率意,随性随心,任意而为,如苏东坡的《寒食帖》。

程小宏认为,《庙碑》所选字体,理当充满敬意。虽然楷书、隶书端庄,横平竖直,但苏东坡存世最多的为行楷书,若用行楷集字选择余地更大。思来想去,唯有其行楷,最符合《庙碑》集字格调。

选定字体,剩下的就是挑选工作。那段时间,程小宏和韩愈纪念馆集字团队的全部心思都花在寻找苏东坡留下来的墨迹或碑刻上,在字海中筛选用得上的字,他们的手机相册装满了各地苏碑字体的照片。

如何再快一点?程小宏想,常有人为史上著名书家编纂字典,制作成书法创作的专业查字工具。苏东坡是宋代四大书法家之一,后世模仿学习者众,应该也有《苏轼书法大字典》吧?在网上一查,果真有!每个字出自哪个帖、哪个碑都有说明。这样一来,既能确保“苏体”的准确性,选择余地也大了很多,速度更是加快不少。

即便如此,《庙碑》近千字,也不能全部集齐,最终有19个字,怎么也找不到,如王涤的“涤”,昌黎的“黎”等。怎么办?他们想,中国汉字都是用偏旁部首组成的,如果依据苏字的构字规律,选取“苏体”其他字的偏旁部首,在电脑上进行重新造字,不也可以集出新字来吗?这下,集字前景豁然开朗。如“涤”字,便用了5个构件合在一起,也得以成型。大家一致意见是“确保每一笔都是苏东坡的手迹”。

在大家的通力合作下,历时一年,全文终于集齐。大家没有就此打住,还经常打磨,或是更换同字不同字体,或是调整字号大小,力求浑然一体,呼应和谐。

碑文自上而下,自右向左,通篇来看,字与字之间相互顾盼,做到收放开合,起落连贯,有节奏感。“有如鹅卵石铺路,乱中有序,自然天成。”程小宏如是比喻。潮州文史专家曾楚楠看到集“苏体”碑帖后感叹,虽不是苏轼当年手书原貌,但各字均从东坡存世书迹中移录而来,较之前人全仗手工操作、“摹苏而不工”者,诚所谓“不可同日而语”者也。

各家争鸣,十年接力终勒石竖碑

“苏体”碑帖早已于2017年便集字完篇,并编印成书,但为何直到2025年才得以在韩文公祠立起“苏碑”?

其中因素,既有领导的变迁,也有观念之争。

有人认为,韩文公祠是国家级文物保护单位,所立碑刻应是文物才好。

另一方观点则认为,“苏体”也好,“苏碑”也好,其中的文化元素便是“古董”,只不过用了现代元素来表达。

曾楚楠考证,自宋以来,城南、韩山二祠最少曾有5次重竖庙碑之举,各碑虽存废不一,但对于传承延续韩祠文脉、弘扬民族精神,贡献匪浅。许利荣的观点具有代表性:“不同朝代都重竖过庙碑,集‘苏体’《庙碑》代表的是我们这个时代的文化景观,可以弥补缺失的遗憾。”

兹事体大,时移势迁,有关方面采用了折中的方法——以简易模型暂将“苏碑”立起来,只是略显粗糙。

转机发生在2023年。

这一年年底,中央文史研究馆馆员、中国书法家协会名誉主席苏士澍带领10多位中国文艺名家,莅潮开展“潮州雅集”活动。

远道而来的文艺名家们,登临韩山,拜谒韩文公。

当苏士澍看到“苏碑”模型,不禁惊叹:“在潮州还有人能坐冷板凳,把《庙碑》这么多字集齐了,还毫无违和感!”他认为这块集字碑十分难得,集结了韩愈和苏轼两位文化巨匠的文化气息,不要说在潮州,哪怕是放在全国来说也是一件文化盛事。他深受感动,当即表示全力支持复现“苏碑”,用最好的石碑、最好的刻工,让世人领略名碑风采。

受苏士澍之托,中国书协理事吴占良迅速着手落实。刻工选定河北保定莲池书院博物馆的退休艺人汪双喜,他是省级传统传拓技艺非遗项目代表性传承人,精于碑版刻石与传拓。

碑身材料至关重要,传统石材界的“老泰山”——中国青石成为首选。吴占良在保定山上寻得的上好青石,专待雪化时开采,通体没有杂质,耐风化、韧性好,字一刻上去自然就呈现白色。“这是最适合刻字的碑石。”

参考韩文公祠现有碑石,大家商定用麻油石作为碑座,以达视觉统一。

尺寸敲定:碑身宽106厘米,高262厘米,厚20厘米;碑座高69厘米,上宽133厘米、厚47厘米,下宽146厘米、厚60厘米。

材料确定,碑文该如何布局,又是经过一轮轮探讨、调整。2017年形成的原集字帖通篇没有空格断句。按古碑惯例,为表崇敬,涉及皇权的须空两格,涉及其他尊称的空一格。

除原苏轼落款外,是否要有现代人落款?是否要在碑阴(石碑背面)刻上来龙去脉?几经权衡,最终仅在碑面左下落款寥寥数字:“集苏轼书公元二○廿四年重立”。

为何这么简约?

这是因为苏轼当年对石碑样式有特别要求:碑额十个大字,碑后不写诸官衔位,不用周回及碑首花草栏界之类,“只于净石上模字,不着一物为佳也”。

经过几番论证,大家选择尊重苏轼的意愿,“不着一物”。

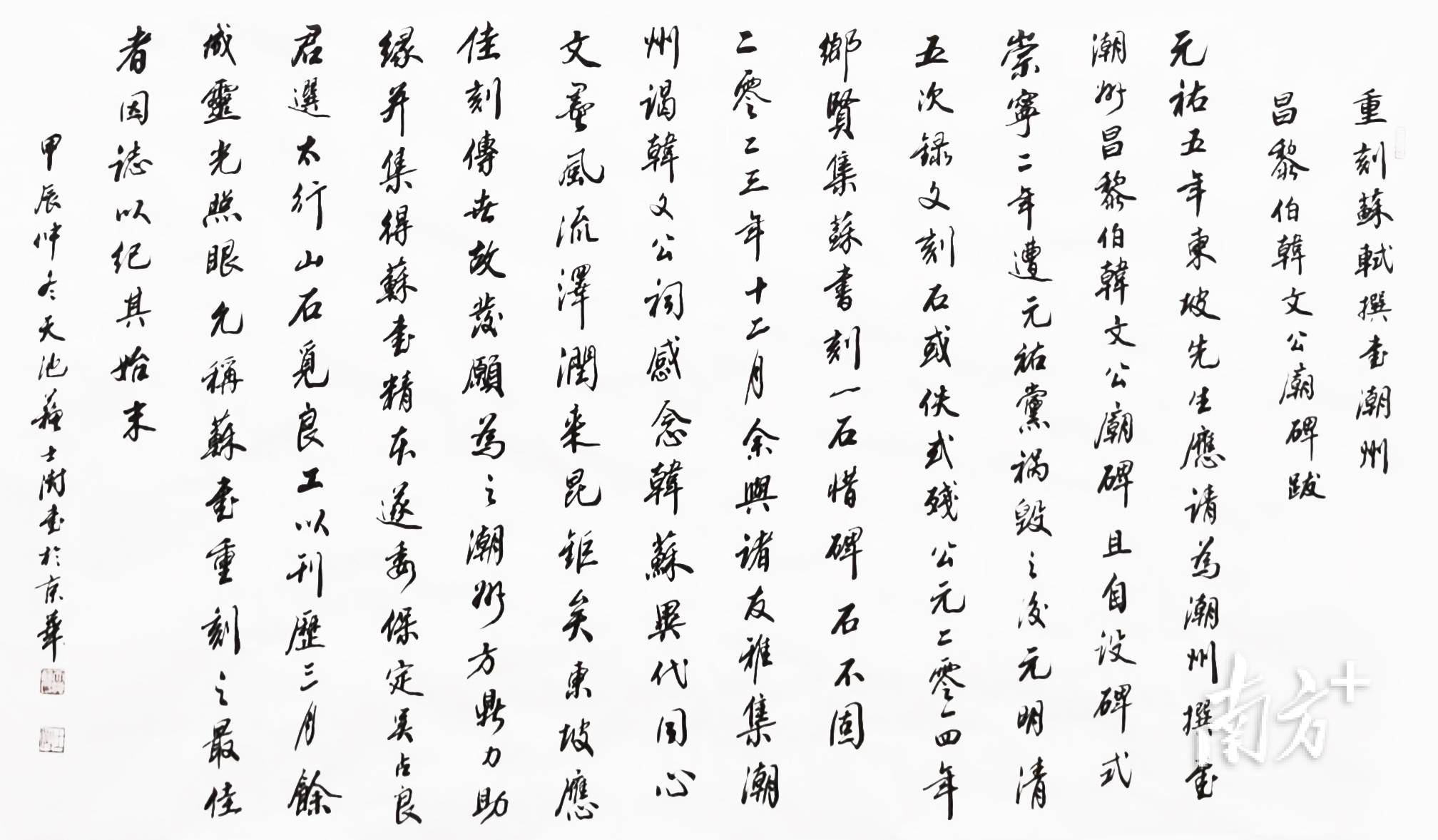

可这新碑来由,实在也有必要让后人知晓。程小宏的主意得到大家认同:用“苏碑”拓出若干拓片,请苏士澍主席书写题跋,印成小册子,存入图书馆、档案馆。

一切敲定,2024年8月,正式开刻。吴占良在河北现场监工,及时反馈信息给各方。

当年10月8日,石碑基本完工。吴占良“叹为观止”,并在微信群里分享现场图片、视频,感慨万千:“潮州为弘扬先贤艺术,厥功至伟!”

11月9日,苏士澍主席审定。石碑可以启运。

2025年1月6日,巨大的“苏碑”运抵潮州。碑身约1.45吨重,碑座约1.3吨重。韩文公祠前那么多台阶,如何上山进祠?

最终,经毗邻的韩山师范学院校园,用吊车将“苏碑”吊进韩祠的天水园,再用滚木慢慢滚动从侧门入祠。

一切都那么巧,好似天意:碑身只比门宽窄约1厘米,将将能进,不用拆墙拆门;祠内韩愈像右手旁是“功不在禹下”石碑,左手旁对应位置恰好留下一个空地,只等“苏碑”完美落座。

一桩美事,历经十年磨合。碑墨字白,静静矗立,再现千年回响。

文字:南方+记者 苏仕日