来源:市场资讯

(来源:上观新闻)

提前一小时开讲,8点10分离场赶往机场参加今天在北京举行的杨振宁先生送别仪式——昨晚(10月23日),在复旦大学新闻学院举行的一场“量子夜谈”,演讲的主角,是我国量子科技领军人物、中国科学院院士、中国科学技术大学常务副校长潘建伟。

潘建伟与新闻学院教授张力奋,聊的是最“烧脑”的量子物理。“去年,力奋老师给我提出一个要求,说是不是要到复旦来给文科的同学讲一讲量子。这是个非常难的题目,我准备了很久。”他笑着开场。

今年,量子理论迎来百年,诺奖也再次将目光投向这一领域;就在昨天,谷歌量子计算团队宣布在探测“量子回声”这一任务上的速度超越经典超算约13000倍——这场讲座似乎来得刚刚好。两个小时里,抽象的量子叠加、纠缠,被潘建伟“翻译”成好玩、好懂的日常,现场笑声不断。

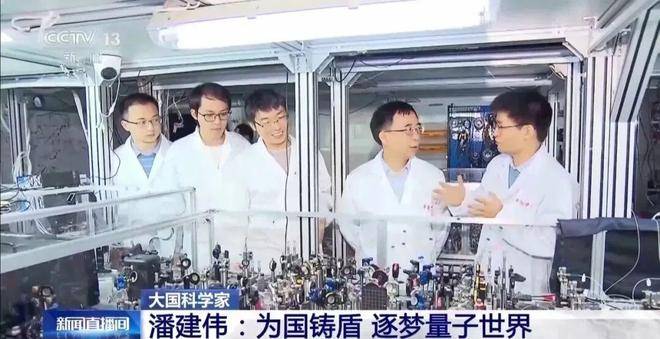

从“墨子号”到量子“京沪干线”,从“九章”到“祖冲之号”,潘建伟带领团队一次次突破技术极限,不断产出具有重要国际影响力的成果。而这一切都源于团队的拼搏精神——科研团队以“三班倒”的模式,争分夺秒与国际前沿角逐。谈及刚刚仙逝、对他和中国科学界影响深远的杨振宁先生,他语气郑重。

“赛车手”花五年时间,

“憋着一口气”造出了“跑车”

10月18日,得知杨振宁先生逝世的消息,潘建伟第一时间撰文悼念,称“杨振宁先生的一生,是科学探索的典范,更是精神传承的灯塔,为后人留下了光辉的榜样”。

在张力奋提议下,讲座开场前,全场起立,为这位深刻影响中国科学界的泰斗默哀一分钟,以寄哀思。

杨振宁先生曾言:“我一生最大的贡献也许不是获得诺贝尔奖,而是帮助中国人改变了一个看法——中国人不如外国人的看法”。这句话,激励了众多中国青年投身科学事业,作为深受其惠的后辈,潘建伟感触尤深。

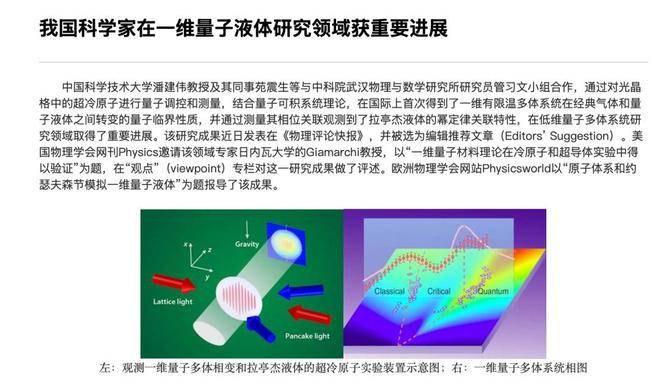

2008年,潘建伟开始带领国内团队进入超冷原子量子调控与量子模拟这一新领域。彼时国内这方面的基础尚薄弱,是杨振宁先生对科学前沿趋势的精准洞见给了潘建伟团队巨大信心。他们从2010年开始搭建超冷原子实验平台,历经六年磨砺终获突破,2017年又在光晶格超冷原子体系中,首次实验验证了一维玻色气体的量子临界性及朝永-拉亭杰液体理论预言。而这一理论的框架,正源于杨振宁先生早期建立的有限温量子可积系统模型,两代科学家的学术脉络在此实现完美呼应。

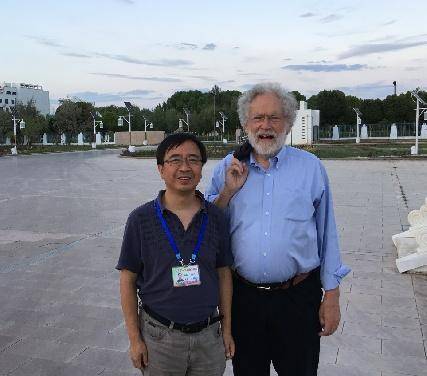

现场,潘建伟提及,杨振宁先生对自己的帮助并不止于学术领域。他回国初期,曾与留学期间的导师、22年诺奖得主anton zeilinger教授产生竞争和误解。杨振宁先生得知后,主动牵线邀请zeilinger教授访华,促成两人当面沟通。正是这次“破冰”之旅,让双方在“墨子号”量子卫星项目中重启合作,最终实现首次洲际量子保密通信,至今仍保持着良好的合作关系。

2016年8月16日“墨子号”量子卫星发射前夕,

潘建伟与anton zeilinger教授在酒泉卫星发射中心

这也让潘建伟意识到,从长远发展来看,必须牢牢坚持国际合作的方向,绝不能因他人推行“去中国化”,就反过来让自身陷入封闭的“去国际化”困境。

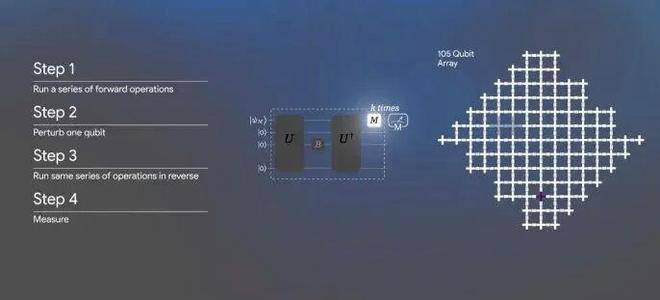

量子计算技术日新月异,就在昨天,谷歌在《自然》杂志公布willow量子芯片的突破性成果,其执行的“量子回声”新算法,速度比最强的经典超级计算机快13000倍,且结果可重复验证。谷歌称该算法能够让人类离构建推动医学、材料科学等领域重大发现的量子计算机更近一步。潘建伟评价这项成果是一个“nice piece of work(很棒的工作)”,是“科技往前走的一个自然成果”。

谷歌博客披露四步流程:正向运行操作、扰动量子比特、反向运行操作、测量结果(图源谷歌)

正如著名科学杂志英国《新科学家》指出,潘建伟团队使得整个中国牢牢地在量子计算地图上占据一席之地。如今,在量子计算领域,潘建伟团队与谷歌均处于世界第一方阵。

面对当前国际环境下的仪器设备禁运困境,他作了一个形象比喻:“就好比我们有最好的赛车手,但没有最好的跑车,所以我们要先造跑车。”为此,团队不等不靠、主动作为,依托我国成熟的工业基础,集中精力攻克仪器设备和材料制造等研发难题,“憋着一口气”解决制约发展的硬件难题。

针对一名新闻学院学生提出的“科学进步的同时,可能限制理论发展,导致科研重心偏向技术突破”这一疑问,潘建伟结合杨振宁先生曾提出的“为什么近代科技没有在中国诞生”的问题作出回应。

他认为,中国古人思考问题存在两个极端:一是仅从哲学角度思辨;二是专注实际应用却忽视对科学原理的思考,直到现在还存在理论与技术割裂的误区,这是不利于科学发展的。

“理论和技术是两位一体、不能分割的。”在他看来,打破理论与技术之间的鸿沟,允许科学的无限可能,这就是最大的创新。

物理与哲学的交叉:

量子力学可能证明自主意识的存在

我们从哪里来?到哪里去?面对这一永恒话题,宗教编织了一个个美丽的神话,而科学提供了理性的思维与量化的手段。潘建伟从历史和哲学的视角,分享了他对量子力学与未来技术的理解。

回顾经典物理学史时,他指出,牛顿力学建立后,人类首次拥有了计算星辰运动的能力;麦克斯韦则将光、电、磁现象统一为一个方程,重塑了我们认识世界的方式。这就是第一次科学革命,第一次和第二次产业革命也因此而生。

然而,经典物理学认为,一旦确定了初始状态,所有粒子未来的运动状态都是可以精确预言的。那这是否代表着一种机械决定论呢?“一切事件,包括我今天的讲座,都是在宇宙诞生时就已经确定好的吗?个人的努力还有意义吗?”潘建伟向观众发问,“时间均匀流逝,无始无终,如何解释宇宙的起源和未来?”量子力学,或许可以提供答案。

潘建伟在讲座上为大家演示了光学以及量子力学研究史中的重要实验:双缝干涉。光子通过两条细缝后,在屏幕的不同位置呈现或增强或相消的不同效果。这一看似简单的实验背后却蕴藏着微观世界的神奇之处:为什么不可分割的单光子却像波一样“同时”通过双缝?光子到底是从哪条缝通过的?

“薛定谔和玻恩用波函数理论给出了量子力学的解释。在探测到光子之前,光子的位置完全不确定,出现的概率由左右两个波函数的相干叠加决定。爱因斯坦则认为光子的路径是可以预先确定的。”潘建伟深入浅出介绍道。

量子力学的观点和爱因斯坦所持的定域实在论都能够在当时自圆其说,因此引发了著名的第五届索尔维会议上的争论。为了进一步质疑量子力学,爱因斯坦等在1935年提出了量子纠缠的概念,认为这是“遥远地点间的诡异互动”。1964年,贝尔提出bell不等式,提供了利用量子纠缠来实验检验两种观点的方法:如果定域实在论正确,不等式则成立,反之则违背。事实上,早在贝尔提出不等式之前的1950年,华人科学家吴健雄就首次观测到量子纠缠现象。从上世纪70年代起,包括2022年诺贝尔物理学奖获得者clauser、aspect和zeilinger在内的众多物理学家开展了大量bell不等式实验检验工作,最终在一定程度上证明了量子力学的正确性。

潘建伟认为,量子力学给我们的世界观、人生观带来了革命性影响。世界充满着随机性,138亿年前,量子涨落引发了奇点的爆炸,形成了我们所处的宇宙。随机性是自主意识的前提;观测者的行为,可以理解为主观能动性,能影响客体的演化。这恰恰能够证明人“本身”的力量。

“所以说,同学们考上复旦,并在今天听讲座了解量子力学,是自身努力的结果!”潘建伟用物理学论证了个人奋斗的重要性,台下师生笑了起来。

量子计算结合人工智能,

或是人类进化的目标

潘建伟表示,信息的交互使人类形成社会化群体,信息的感知是生活实践的必要条件,隐私的保护容许多样的思想存在,从而孕育创新。

“信息的交互、感知和隐私保护已经并将一直伴随着人类的进化和社会的发展。这分别在当代提出了三大技术要求,分别是计算能力,测量精度和信息安全。而量子技术就是有力武器。”

千百年来,信息安全传输一直是人类的梦想。公元前7世纪古希腊斯巴达人就开始使用加密术,到如今人们发明了各种复杂的加密算法。然而,所有依赖于计算复杂度的经典加密算法都面临着被破解的风险。

而量子通信则是迄今唯一安全性得到严格证明的通信方式,其核心就在量子密钥分发。依托于纠缠态测量结果的关联性,可在两者之间共享随机密钥。而量子力学原理保证了未经授权的窃听会导致bell不等式的违背度下降,因此窃听行为必定会留下痕迹,通信双方从而丢弃不安全的密钥。这样一来,就可以确保最终使用的密钥是安全的,实现无法被窃听的保密通信。

在中国科学院量子创新研究院,潘建伟院士和团队正在研制世界首颗中高轨量子卫星。

而在未来,通过量子隐形传态,或许能实现如孙悟空一个筋斗云穿越十万八千里的场景。潘建伟以自己为例,形象地说明如何通过三步将自己从上海“传送”到北京:第一步将上海的自己和北京的“空白人”通过量子纠缠建立连接,在上海进行联合测量;第二步,将测量结果发送到北京;第三步,根据测量结果在北京操作那个“空白人”,使其还原出自己所有的量子状态。最终,一个完全相同的“潘建伟”在北京被重构出来,而上海的“原件”因测量已不复存在。

“当然,目前距离传送宏观物体还十分遥远,但量子隐形传态已经可以实现量子信息的高效传输。”他强调,量子隐形传态可以高效地连接量子计算机,而利用传统的通信手段是做不到的,因此量子隐形传态是构建量子网络的基本要素。

另一方面,人类对计算能力的巨大需求与现有算力之间的鸿沟客观存在,量子计算的出现则大大解决了这一难题。为了形象地解释量子叠加带来的计算能力指数增长,潘建伟以一张0.1毫米的a4纸对折50次为例,其厚度将达到1.1亿公里,接近太阳与地球之间的距离。“这就代表着50个量子比特的量子计算系统对数据的并行处理能力,将比50个比特经典计算机高一千万倍。”基于此,量子计算可应用于经典密码破译、气象预报、金融分析、药物设计等领域的计算难题。

2016年8月16日1时40分,我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功将世界首颗量子科学实验卫星(“墨子号”)发射升空

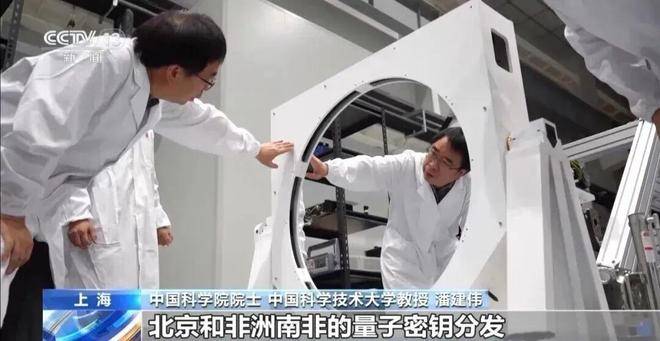

2016年,潘建伟团队牵头研发的“墨子号”量子科学实验卫星成功发射,并在国际上首次实现千公里级的星地之间的量子纠缠分发、量子密钥分发和量子隐形传态,验证了通过卫星实现远距离量子通信的可行性。2022年,国际首颗微纳量子卫星“济南一号”也成功升空。随着“京沪干线”及国家广域量子保密通信骨干网的建立,国际上首个天地一体的广域量子通信网络雏形已成为现实。“后面我们会发射多颗卫星,形成一个‘星座’来构建高效率的卫星量子通信网络。”他介绍,中高轨量子卫星也在研制中,预计2027年前后具备发射条件。

提及量子计算的未来,现场,一位计算与智能创新学院学生提问,当前量子计算的发展是否已经成熟到适合计算机科学家入场?对此,潘建伟认为,计算机专家的加入对研究量子计算十分必要。“在量子计算领域,不在乎硬件设备是否准备好,理论研究可独立于硬件发展。”他指出,现阶段,计算机科学家在量子纠错、人工智能计算上有很大的发挥空间。

最后,潘建伟引用了图灵奖获得者姚期智教授的观点:如果将量子计算和人工智能相结合,或许能理解或创造新的、超越自然的智能,以回答意识的起源等宇宙终极问题。“把量子技术和人工智能结合在一起,可能就是文明和人类自身进化的一个目标。”

嘉宾介绍

潘建伟

量子物理学家,中国科学院院士

中国科学技术大学常务副校长、教授

量子物理学家,中国科学技术大学教授、中国科学院量子信息与量子科技创新研究院院长,中国科学院院士、发展中国家科学院院士、英国皇家学会外籍院士。主要从事量子光学、量子信息和量子力学基础问题检验等方面的研究。带领团队率先突破量子信息处理关键技术,全面解决了量子保密通信在现实条件下的安全性问题。牵头研制成功国际上首颗量子科学实验卫星“墨子号”,建成国际上首条量子保密通信骨干网“京沪干线”,构建了首个空地一体的广域量子保密通信网络雏形,使我国量子保密通信的实验研究和应用研究处于国际领先水平。

组 稿

校融媒体中心

文 字

殷梦昊 叶鹂 雷蕾 谢蕴

摄 影

王凯文 叶宣驿 闫文轩

图 片

中国科学技术大学 新华社

郑艺

责 编

殷梦昊

上观号作者:复旦大学