2025年8月5日

叶建华

北京的一场新雨,把暑气冲得七零八落。我揣着雨后的凉意,搭上南下的高铁。车窗像一块被反复擦拭的镜子,映出江南愈行愈浓的绿。抵达绍兴北站,站台外却是另一番天地:骄阳如瀑,热浪滚滚,习机师傅告诉我外面的温度三十九度。好在江西的山水早把我炼成一株既耐寒又耐旱的稗草,这点炙烤,不过添几分旅途滋味。

十几分钟的车程,浙东的绿便不管不顾地扑进眼里:稻浪起伏,白墙灰瓦掩映,像谁不小心打翻了青绿山水长卷。司机师傅一句“上虞乡贤文化广场到了”,把我从画里拎回尘世。我一步跨出冷气车厢,热浪轰然围裹。广场正中央,一方石碑顶天立地,行楷榜书“上虞乡贤文化广场”八字,筋骨丰沛,风神磊落。我暗暗咋舌:乡贤文化研究会,果然出手不凡。

陈秋强会长的助理徐樟明早已候在台阶下,接过行李,轻声道:“会长等您多时了。”若非延明老师事先提醒“陈先生八十有三,勿使过劳”,我断不敢相信眼前这位步履生风、眉宇澄亮的老人已臻耄耋。他为我备下的,是一瓶凉到恰到好处的矿泉水,与一串沾着晨露的本地葡萄。室内的热情,比窗外的阳光更灼人。

“这两天,我和助理整理了六七G的徐光宪资料,一会儿全拷给您。”陈先生嗓音清朗,“汤浦故居、绍兴纪念馆都已联系妥当;徐老在美国的女儿也说了,随时可连线;同济大学那位副校长弟子也盼您去上海。”我忙不迭致谢。他摆手大笑:“该谢的是你啊!乡贤传本应由我们执笔,你千里奔波,我们自当全力。”一句话,像拧开了自来水的总闸,扑簌簌涌出的是乡情、是信任,更是“把事情办成”的底气。

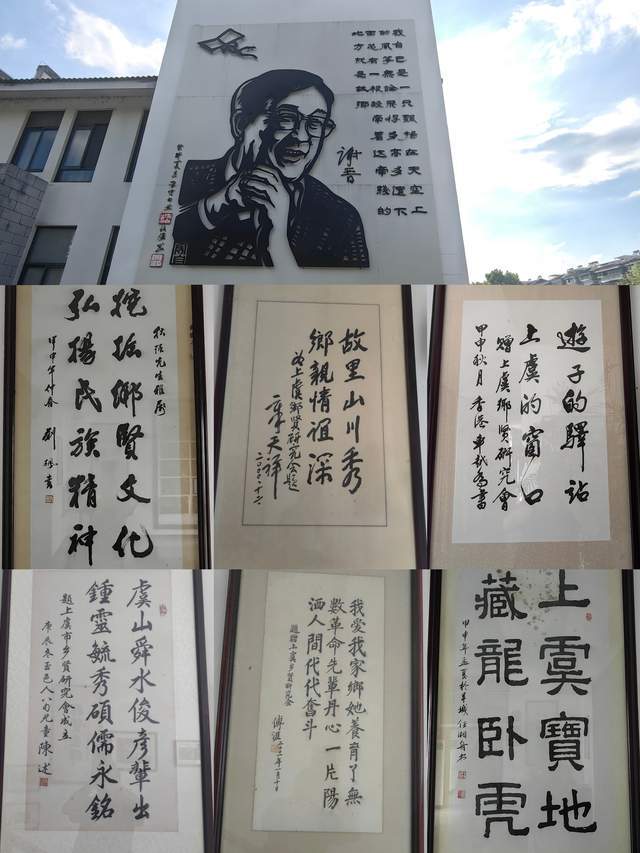

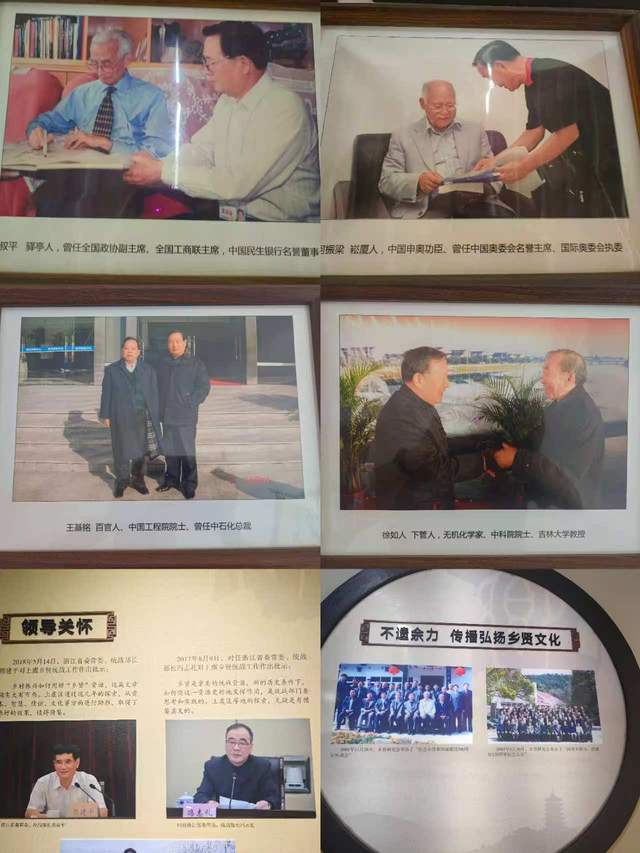

随后,习昭明助理陪我走进千平方米的乡贤展馆。灯带如星河倾泻,卷轴似云烟铺陈。上虞,这一隅古邑,自虞舜以来文脉炽盛,仅一个区便走出十五位院士,“院士县”之谓,实至名归。二十五年间,乡贤研究会办讲座、设基金、修家谱、刊丛书,把散落各处的星光重新缀成银河。抬头,光明日报整版《陈秋强:乡贤文化的持灯者》在灯下泛着温润的光。谢晋导演那句“风筝飞得再远,线总在故乡”被镌刻在墙,字字烫心。

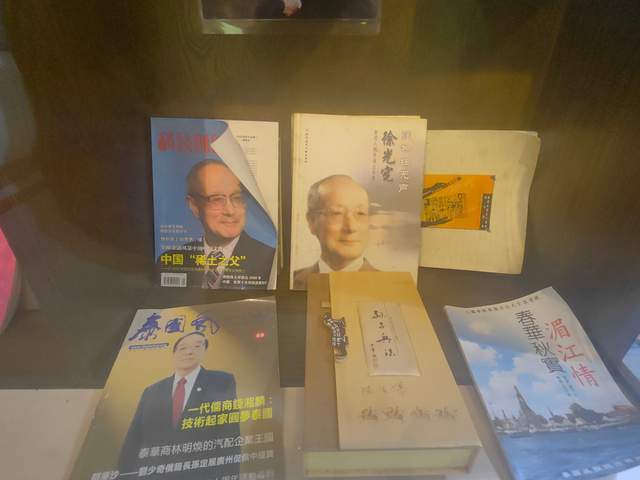

陈先生讲到徐光宪时,声音忽然柔软:“上虞十五院士,得国家最高科技奖的,唯徐公一人。我与徐老属故交,他心怀家国,无暇顾及椿萱。那年我偶见他父母坟茔荒草丛生,心里像被针扎。于是研究会商定——你为国尽忠,我替你尽孝。我们筹资修坟、栽松植柏。徐老闻之潸然,回乡祭扫,捐书捐奖章,如今都在馆里静静躺着。”说到此处,他眼角泛起潮气。我亦鼻酸。那一瞬,我明白了什么叫“大孝无形”,什么叫“山河与忠魂同在”。

应我之邀,陈先生还讲述了他的研究成果既上虞为何能够人才辈出的原因。拟在后续,且听我下回分解。

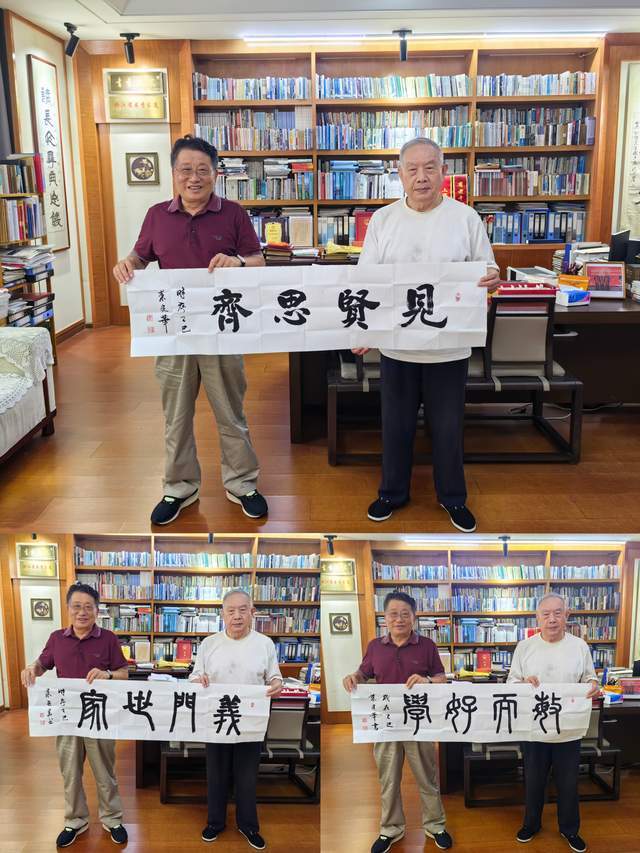

为感谢陈秋强会长,我以“见贤思齐“、“义门世家”书法作品相赠。

5月6日,汤浦镇青瓦白墙间,我将循着徐光宪的童年脚印,走进那座老宅与尚未完工的纪念馆。风从曹娥江吹来,带着水汽与稻香,像一声悠长的召唤——“你为国尽忠,我替你尽孝。”

此声,回荡在江南的绿浪里,也回荡在每一位远行者的心头。

编辑:舒畅