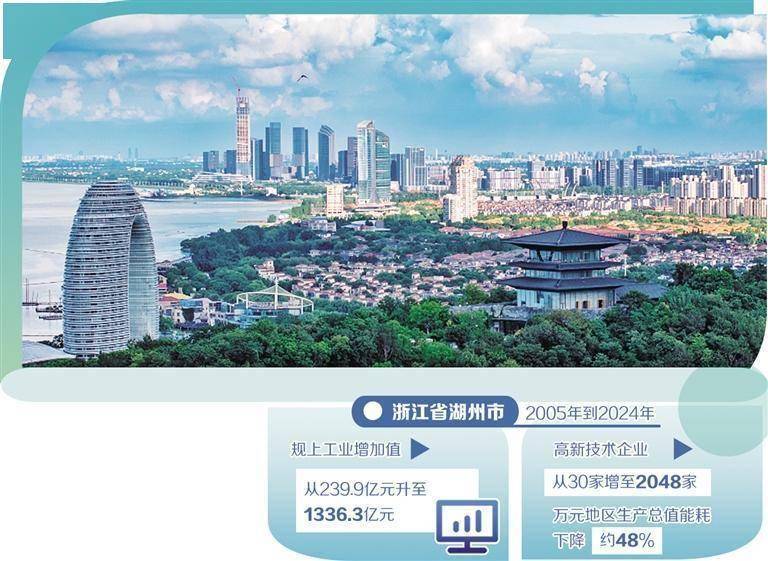

俯瞰湖州城市风景,现代元素与传统风格互相交融。张锦国摄(中经视觉)

湖州,地处浙江北部、太湖南岸,是习近平总书记提出的绿水青山就是金山银山理念诞生地,是全国首个地市级生态文明先行示范区。践行“两山”理念20年来,在习近平生态文明思想指引下,湖州凭借得天独厚的资源禀赋和先行先试的实践基础,积极推动生态产品价值有效实现,走出一条“生态美”促进“共同富”的新路径。

盛夏的湖州,满眼皆绿。青山间,溪水撞击山石叮咚作响,游客踩水嬉闹,笑声在山谷间回荡……曾经,湖州也走过一条拼资源、拼环境、拼能耗的传统工业化道路。由于地域狭小、空间有限,湖州比其他地方更早感受到高投入、高消耗、高排放发展模式不可持续。如今,湖州在“两山”理念引领下,成功实现发展跃升,迎来华丽蜕变。

“护”,健全治理机制

顾苗荣是湖州市安吉县余村村民,最近,他刚刚在当地“碳达人能量站”领取了碳减排量证书和一笔240元的现金。7月下旬,他登录“碳达人”小程序,将自家光伏发电产生的3.78吨碳减排量一键挂牌,没想到很快就交易成功了。

国网湖州供电公司“碳达人”项目负责人赵乐一介绍,“碳达人”是国网湖州供电公司联合地方政府部门打造的低碳生活数字化平台,市民骑行共享单车、垃圾分类等低碳行为均可转化为碳积分,累计后可兑换实物或电子券。安装屋顶光伏发电的上网电量通过官方核证碳减排量后,会形成一个碳汇指标,村民可在“碳达人”小程序上将这个指标出售给需要碳排放配额的企业,每吨价格在66元左右。

今年年初,余村实现居民光伏碳普惠全覆盖,截至目前,安吉县累计完成0.12万吨碳减排量交易。新能源发电助力当地打造零碳乡村的同时,7.4万元“阳光收益”也落入村民口袋,碳减排量交易成了湖州“两山”理念实践中的一朵创新“浪花”。

守护好绿水青山并非易事。例如,生态产品价值核算方法不统一,缺乏权威规范与制度,难以量化评估;一些地区生态破坏历史欠账多,且生态修复资金投入不足,影响修复效果……针对种种问题,湖州不断优化顶层设计,健全生态制度,守护绿水青山。

2016年,湖州颁布《湖州市生态文明先行示范区建设条例》,这是全国首部生态文明建设综合性地方性法规,后来又迭代为《湖州市生态文明典范城市建设促进条例》;2017年,湖州在6个乡镇试点开展领导干部自然资源资产离任审计,在全国率先实现自然资源资产负债表这一“生态账本”的成果运用;2019年,通过《湖州市美丽乡村建设条例》,规范乡村规划、环境治理及产业发展;2023年,湖州创设全国首个地市级“生态鼎”机制,发布全国首个“生态警务”地方标准;2024年,湖州成为首批国家生态产品价值实现机制试点。

在生态经济化方面,湖州成功落地全国首批收储竹林碳汇交易、首单水土保持生态产品价值转化交易、首单平原河网地区水利风景区生态产品价值交易。在经济生态化方面,湖州首创“碳效码”平台,探索金融支持工业碳效改革,累计发放碳效贷款564亿元;率先制定涉挥发性有机物企业绿色生产标准;开发上线“铅蛋”废铅蓄电池回收平台。同时,湖州首创绿色低碳生活指数并连续5年发布报告,引领绿色低碳生活方式。

“湖州已构建起集立法、标准、体制、数智、文化于一体的生态文明制度体系。”湖州市委改革办常务副主任夏威说,湖州以国家试点为牵引,致力于打造全国生态产品价值实现机制创新先行区,形成理念指导实践、实践反哺理念的良性互动,努力为全国提供一整套制度更完善、功能更健全、发展更具可持续性的生态产品价值实现机制。

“转”,深耕绿色智造

夏日的太湖南岸,湖州市长兴县天能循环经济产业园内,一辆辆满载废旧铅蓄电池的货车正有序过磅。车间里,智能机械臂精准抓取电池外壳,全自动熔炼炉吞吐着分解后的铅膏,处理过的废水可以用来浇花、养鱼。“我们要打造一座‘绿色矿山’。”天能集团董事长张天任说,企业的成绩,不能只看收入、利润,更重要的是实现可持续发展。

21世纪初,湖州铅蓄电池生产企业数量达200多家。通过2004年、2011年两轮淘汰兼并重组,铅蓄电池企业数量由225家减至16家,产值增加14倍,税收增加6倍,培育了天能、超威两家新能源电池头部企业。

兼顾生态保护与经济发展历来是发展难题。一些传统产业面临转型升级压力,若严格遵循生态保护要求,可能会面临关停或限产的困境,影响经济增长和就业。

如何破局?答案唯有“转型”二字。从资源驱动转为创新驱动,以绿色创新引领产业转型。知易行难,但湖州坚持了20年。这期间,湖州拒绝了760余个环保不达标的项目,涉及投资额超千亿元。

失之东隅,收之桑榆。告别污染项目,随之而来的是“绿色智造”。

践行“两山”理念20年来,湖州通过深入推进长三角一体化战略,发挥区位、交通、要素、供给等优势,加强与长三角周边城市产业链配套与协作,重点发展壮大新能源汽车、半导体等八大新兴产业链,不断提升主导产业含“绿”量与含金量。

数据显示,2005年到2024年,湖州规上工业增加值从239.9亿元升至1336.3亿元,高新技术企业从30家增至2048家,万元地区生产总值能耗下降约48%。

从“美丽风景”到“美丽经济”,再到“绿水青山间布局新经济”,湖州以更少的资源消耗创造更多的价值,向培育新质生产力跃升。

生产车间128台机器,仅需10多名操作工,效率提升40%,能耗还降低不少……这是爱康企业集团(浙江)有限公司通过创建绿色工厂享受到的红利。该公司所在的湖州南太湖新区,坚持经济生态化、生态经济化,全面构建现代绿色产业体系。

同样,被誉为“中国木地板之都”的湖州南浔,其木业产业以绿色为转型方向,用技术创新重构产业基因。走进浙江上臣家居科技有限公司的生产车间,闻不到油漆味道,地面上也看不到木屑粉尘。“我们在生产中使用水性漆木板,凭借环保特性,日益受到消费者喜爱。”公司董事长顾国华说,目前产品已基本实现水性漆代替油性漆。

通过提升资源利用效率,湖州还深度挖掘生态产品中的经济价值。比如,推广“以竹代塑”,逐步实现“竹子原材料—深加工产品—加工废料—新产品”的循环产业模式,形成八大系列3000余种竹产品品类格局,以全国1.8%的竹产量创造了全国20%的竹产值,“吃干榨净”竹资源,实现充分利用。

“富”,缩小三大差距

天际滑板车、空中漫步、星球营地……精彩纷呈的体验项目成就了德清县下渚湖街道上杨村的天际森谷山野乐园项目,也让上杨村迎来了发展的春天。2020年9月,这一项目落户上杨村,投资达1.2亿元,次年9月正式对外营业。

好项目带来了人气,鼓了村民腰包。引进天际森谷山野乐园项目时,上杨村探索出“集体资产参股、村民投股、与经营主体合股经营”的发展模式,以每股2万元的价格向村民开放股金认筹,每股每年可获得10%的收益。村集体则通过集体土地出租等途径,每年增收250万元左右。

村里产业兴旺,也吸引了进城村民返乡工作。他们或办农家乐,或进景区打工,或生产农副产品,个个有了新职业。

“现在村里环境好、收入也不错,生活越来越有奔头。”村民饶刚不仅是村集体企业的“股东”,也是天际森谷山野乐园的员工,还是村里的杨梅种植户。他告诉记者,村里还和村民共建游客接待中心,入股村民年底分红不少于10%。

湖州在践行“两山”理念的探索中,也曾遇到“如何带动共富”的难题。比如,部分生态产业存在规模小、产业链短、附加值低、市场竞争力不足等问题,农村地区又普遍面临人才匮乏、技术落后等现实困境,制约产业发展和村民增收……

对此,湖州的破解之道是努力以生态产品价值缩小城乡差距、地区差距、收入差距这“三大差距”,加快建设共同富裕绿色样本。依托绿水青山资源发展生态旅游,湖州近年培育了德清“洋家乐”、长兴“上海村”、安吉“亲子游”等一大批新业态,走出一条由“农家乐”到“乡村游”“乡村度假”再到“乡村生活”的转化迭代之路。目前,湖州市共有73个省级、8个国家级乡村旅游重点村镇,发展民宿3300余家,2024年接待游客1.2亿人次。

在安吉县农科区鲁家村,胖趣农场主理人顾朝艳正忙着施工,打算今年10月全面营业。“村里游客多起来了,我们要趁热打铁。”顾朝艳说,今年“五一”期间,鲁家村日均接待游客近万人次。这一变化正是得益于该村2024年9月开始实施的整村托管运营模式。

据了解,鲁家村整村交由华创慧谷(浙江)农文旅发展有限公司开展文旅运营,采取“两入股三收益”模式,即前两年为建设期,运营方每年支付240万元托底收益;第三年起,村集体可获得240万元加上运营利润10%的分红,并设定利润保底100万元。从自主探索到专业托管的转变,既确保村集体的稳定收入,也激发运营团队的长远投入动力。

从城区驱车驶向长兴县水口乡顾渚村,一路竹林环绕,茶文化元素点缀其间。到达村口,只见大巴车、私家车一辆接一辆,游客熙熙攘攘,有的直奔农贸市场采购农特产品,有的聚集在村口的“品茗三绝”大茶壶标志前拍照打卡。

作为长三角地区规模最大的乡村旅游产业集聚区之一,顾渚村村域面积不足19平方公里、人口不到3000人,却散落着近500家乡村民宿,90%的村民从事乡村旅游产业,去年接待游客近400万人次,旅游总收入超12亿元。这里发展的秘诀,就是利用好地处苏、浙、皖三省交界处的区位优势,以及森林覆盖率达90%以上的生态优势,打造避暑胜地。当地不断改善硬件设施,有的民房安装了电梯、中央空调、智能马桶,有的农家早饭对标酒店标准,提供丰富的自助餐,用各种方法留住新老游客的心。

“美”,建设宜居家园

晚风吹起涟漪,长兴县龙山街道渚山村的车渚港水清岸绿,村民搬出长板凳,围坐在一起聊天。“以前,河面上漂浮着塑料袋,经过时要捂着鼻子。”村民周国强回忆道。

这条车渚港在我国河湖治理中留下了自己的印记——渚山村原党支部书记吴满棠是全国第一位村级河长。从2003年担任村干部以来,吴满棠带着乡亲们下大力气保护生态环境,护好家门口的这条河。

“现在河长们用上了智能手机和无人机,只要发现环境污染现象,第一时间会把问题上传到河长在线平台,很快就会有结果。”吴满棠说。

“两山”理念指引方向,湖州持续深化改善乡村人居环境的“千万工程”,推进美丽乡村建设,出台生态文明领域地方性法规11部,美丽乡村建设指南等13项标准上升为国家标准。

如今,湖州所有区县均为省级美丽乡村示范县,所有城市规划区外的行政村均建成市级美丽乡村,在浙江率先建设组团式未来乡村49个,覆盖225个行政村,88个村入选省级未来乡村创建名单。浙江湖州桑基鱼塘系统、浙江德清淡水珍珠复合养殖系统成功入选全球重要农业文化遗产,湖州成为国内重要农业文化遗产数量最多的地级市之一。

《湖州市美丽乡村建设条例》正式施行后,湖州市吴兴区八里店镇潞村村在地下编织出一张总长度约2900米的污水管网,促进“千流汇入一池”。“美丽生态催生美丽经济,美丽经济振兴美丽乡村。”潞村村党总支书记朱占成说,如今河道水质已达Ⅲ类水标准,岸边绿树成荫,成为村民和游客休闲散步的好去处。

“山从天目成群出,水傍太湖分港流。行遍江南清丽地,人生只合住湖州。”诗人笔下的《湖州》不仅是历史的写照,也是当下的缩影。在这幅接续铺展的绿色版图里,湖州逐绿而行,一路生花。(经济日报 记者李景)