开栏语

柳州,这座曾在抗战烽火中浴血的城市,至今仍留存着多处抗战遗址。它们不仅是历史的见证,更是连接过去与现在的情感纽带。2025年正值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,广西日报照哥工作室推出专题策划“薪火相传八十载 柳州聚力启新程”系列报道,通过寻访柳州部分抗战遗址,用今昔对比和历史钩沉,展现柳州从抗战时期的西南军事重镇到如今工业新城的变迁,让80年前的精神力量与当下柳州“实干为要”的城市精神形成对话。

夕阳西下,碧绿的柳江水面泛起粼粼波光。游客们来到江边斜坡,镜头对准江面上那布满沧桑的柳江铁桥。

80多年,这座历经炸毁、重生、洪水、更迭的钢铁巨人,早已超越交通符号的意义,它是抗战烽火里的民族脊梁,是工业柳州的经济动脉,更是镌刻在龙城人基因里的精神坐标。

烽火锻造 生死轮回

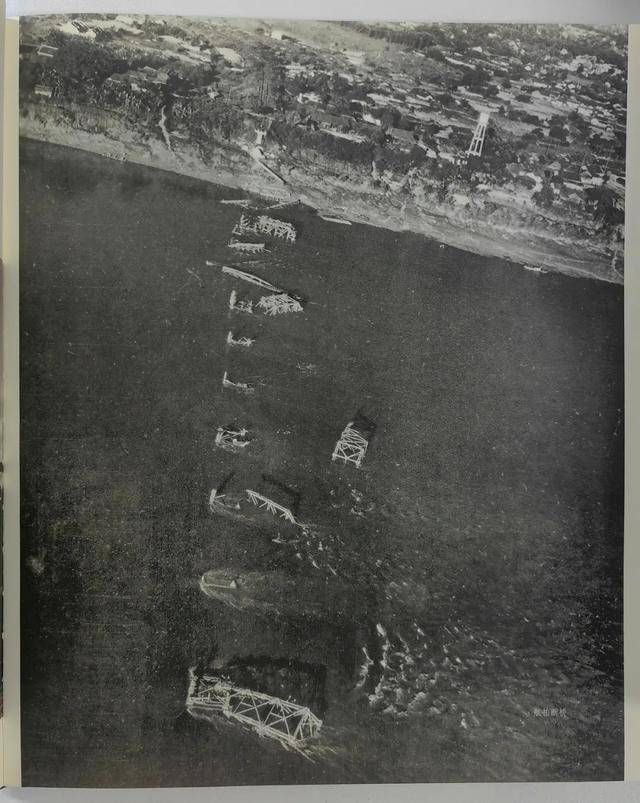

走进柳州东门附近的中共柳州县委驻地旧址,青砖灰瓦的建筑内,一张张黑白照,展示着柳州旧影。被炸毁的柳江铁桥,桥墩倾斜,钢梁倒在柳江河中。

柳州旧影展示,1944年柳江铁桥被炸毁。记者廖艳明 翻拍

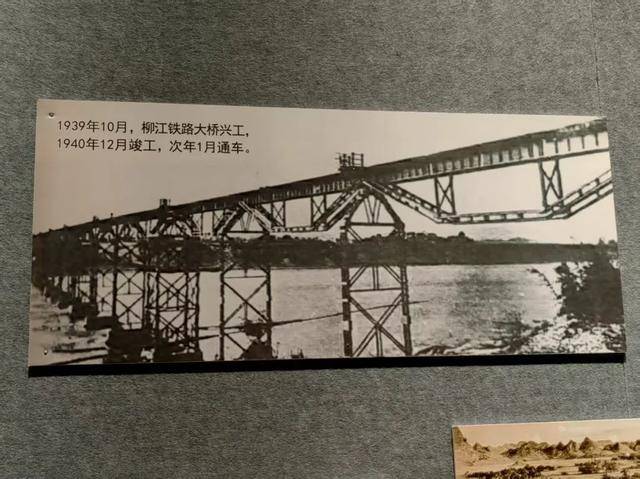

柳江铁桥,于1939年开工建设,是柳州第一座跨江大桥。

抗战期间,烽火席卷中国。随着武汉、广州相继沦陷,湘桂铁路成为连接西南大后方的“生命线”,而横亘其间的柳江亟待一座钢铁纽带。

为了配合前线部队作战,原湘桂铁路工程局临危受命,利用废旧钢材,通过拼接、铆焊等方式,1941年1月,建成了这座重达1350吨重的钢筋铁桥。

柳州旧影展示,1941年通车的柳江铁桥。记者廖艳明 翻拍

铁桥飞架南北,湘桂铁路与黔桂铁路在此交会,柳州一跃成为西南交通咽喉,铁桥成为抗战物资运输线的重要通道。

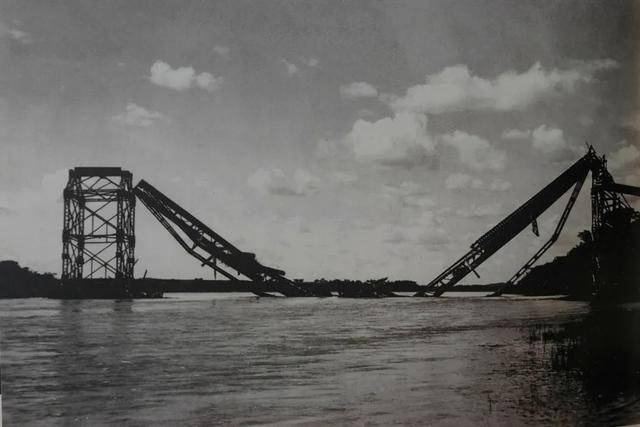

1944年4月,日军大举进犯湖南、广西。11月,日军逼近柳州前夕,一声巨响撕裂江面,柳江铁桥被忍痛炸毁,为抗战胜利作出巨大的牺牲。

柳州旧影展示,1944年柳江铁桥被炸毁。记者廖艳明 翻拍

抗战胜利后,铁桥启动重建,1950年重建完成并沿用至今。它也成了广西铁路发展和柳州腾飞的见证者。

至今仍屹立柳江上的老铁桥。记者颜篁 摄

新老交替 血脉传承

随铁路网络发展,全国各地纷纷迎来了动车时代。老铁桥,年纪大,已经难以适应新时代的需求。

随着衡柳铁路的建设,2009年,柳江河上开始新建第二座铁路桥,即柳江双线特大桥。

2013年通车的柳江双线特大桥。记者何俊涛 摄(资料图片)

柳江双线特大桥在柳江铁桥上游约10公里处的萝子洲附近,与白露大桥是邻居。

站在大桥底,10余层楼高的大桥墩一字排开。正是这些屹立在水中的“巨人”,深深扎在水中,稳稳扛起了通行的列车,将你我送往全国各地。当时负责新铁桥建设的蒋凤军说,整座桥共有59个桥墩,水中墩仅6个。最高的一个桥墩,水上水下的高度共有80余米。

柳江双线特大桥是当时广西境内最长铁路深水双线大桥,施工水域地下溶洞呈串珠状,水文条件复杂,施工难度非常大。

2012年底,衡柳铁路的开通,新铁桥开始使用,承担了老铁桥大部分运输压力。

2021年,随着湘桂铁路柳州枢纽扩能改造工程推进,柳江双线特大桥旁开始新建一座姊妹桥。新铁桥姊妹桥的建成,再一次大大提升柳州铁路的运输能力。如今,每天经过新铁桥的客车就将近200趟。

2024年柳江双线特大桥扩能改造完成,成为柳州铁路运输的主力。记者颜篁 摄

铁骨柔情 生生不息

李老汉居住在雅儒路靠近柳江铁桥处。“现在想看火车都不一定看得到了。”他说,以前,铁桥上南来北往的火车一列接一列,新铁路桥通车后,过老铁桥的火车越来越少。如今,看老铁桥与火车同框,已经成为一种奢侈。

2013年,柳江铁桥被列为柳州市历史建筑,成为抗战历史和工业遗产的象征。

谈起铁桥,不少老柳州还记得,1996年的“7•19”洪水中,700余名抢险者以肉身搏击洪魔。

1996年的“铁桥保卫战”。来源:南宁铁路(资料图片)

在晃动的吊篮中锯断木头,跳入激流捆扎浮材,开着重车压住颤抖的钢梁。洪流退去,桥身铮然依旧。

当时重车压桥的珍贵资料画面。来源:南宁铁路(资料图片)

抗洪突击队重车压梁,抵御洪峰,冒着生命危险清理杂物,减轻桥体承压……

突击队员在桥底清理杂物。来源:南宁铁路(资料图片)

柳江铁桥是历史的见证者,更是历史的创造者。

如今,越来越多的外地游客来到柳州,会慕名前往老铁桥打卡。

各种网络平台上,还出现了详细的柳江铁桥打卡指南。照片一出,那这种钢铁巨人的沧桑和厚重感,让人震撼。

网络平台上柳江铁桥的打卡攻略层出不穷。来源:小红书

“柳江铁桥留下了太多儿时回忆。”

“它看着我长大,我看着它变老。”

“能不能用老铁桥开一条观光线路?”

希望在新的时代,老铁桥能迎来它的新作为。