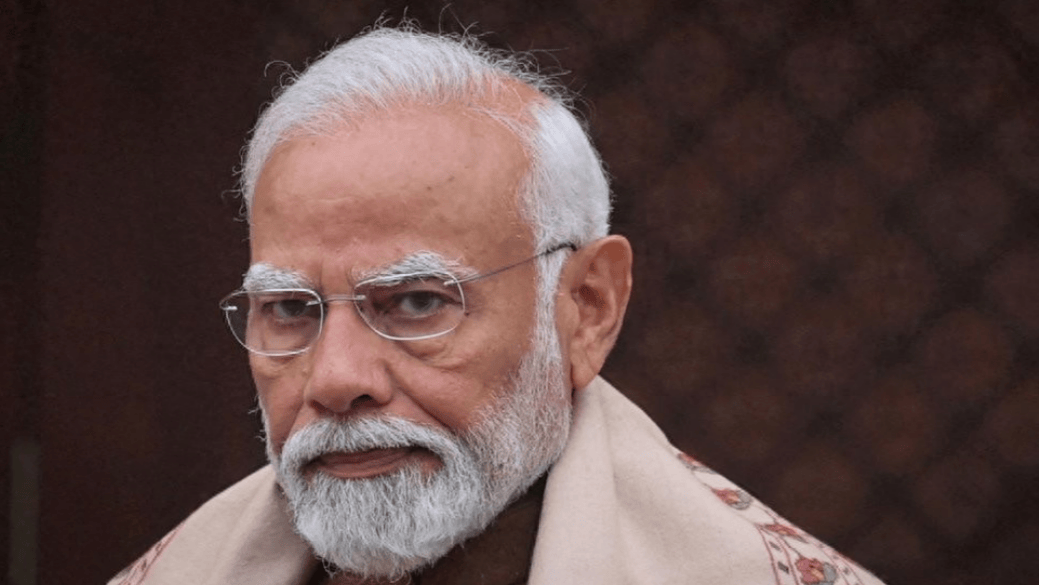

即将于8月31日到9月1日召开的上合组织天津峰会,印度总理莫迪的出席,似乎是一个积极信号,表明两国有意在复杂的国际局势中寻求突破。然而,令人惊讶的是,他却没有出现在9月3日中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动的嘉宾名单上。在这条看似简单的信息背后,却隐藏着深邃的地缘政治逻辑和外交博弈。

首先,我们可以从时间安排来看,莫迪的确有足够的时间参加阅兵式。作为全球关注度极高的盛事,参与这样的军事展示,无疑能为印中关系增添不少分数。然而,现实是,他选择了缺席,这让许多人不禁怀疑背后的原因。

首先,印度与巴基斯坦之间的紧张关系成为了阻碍莫迪到场的重要隐患。今年5月,印巴冲突爆发后,印度在某些方面遭受了一些挫折。要知道,对于自尊心极强的印度来说,与在冲突中占据优势的巴基斯坦总理同台,简直是一种屈辱。这种“不见面”的决策,完全可以理解为莫迪政府为了维护国家形象所做的谨慎考量。

而且,近年来印度国内民族主义思潮愈演愈烈,任何被视为对外妥协的举动,都可能引发舆论的激烈反弹。如果莫迪在这个时间段出席阅兵仪式,回国后恐怕会面临来自民众的强烈质疑,甚至被扣上“软弱”的帽子。因此,保持一种外交上的“距离”,无疑是他不得不做出的选择。

与此同时,印度的外交政策也不得不考虑它在大国之间的平衡。美国与印度的关系在逐渐拉近,但两国之间的矛盾也在加剧。在特朗普政府时期,美国对印度加征关税,并以“死亡经济体”形容其经济状况,这无疑让莫迪感到不满。在此背景下,任何可能被视为亲华的举动,都有可能对印度与美国的关系造成不必要的伤害。

可以说,近年来,印度在美中两国之间的游弋策略越发明显。为了维持这种“左右逢源”的外交格局,选择缺席阅兵仪式,就成了莫迪的一种策略体现。

此外,不可忽视的是,现代军事力量在国家形象中的重要性。近年来,中国在军事装备上的进步显著,其空军、海军的现代化水平让很多国家瞠目结舌。对于正试图提升自身国防能力的印度来说,出席这样一个聚焦强军展示的活动,担忧自己与更强大军事力量之间的差距绝非空穴来风。

如果民众看到中国军队装备的实力,势必会引发对政府国防政策的质疑,甚至可能导致民众的不满情绪蔓延。因此,为了避免在自家人的脸上抹黑,莫迪选择缺席阅兵,尽管这是一个充满挑战的决定,却也是他务实外交策略的体现。

综上所述,莫迪未能出现在中国的阅兵嘉宾名单上,绝不仅仅是一个简单的“不想来”,而是涉及到一系列复杂的外交考量。从巴基斯坦敌对状态到国内民族主义,再到与大国之间的外交平衡,莫迪政府所做的每一个外交决定都不是偶然。

在动荡不居的国际环境中,印度的每一步棋都关乎其未来的国家利益和区域稳定。而纵观历史,印度自冷战以来一直奉行不结盟政策,以求在大国之间游刃有余,正是这一传统,使得现代印度在外交上必须更加谨小慎微。

随着全球力量的重新洗牌,印度的外交策略势必将面临更多新的挑战。在此背景下,如何在大国博弈中找到自己的位置,将成为莫迪政府今后需要认真思考的问题。缺席阅兵或许是一次短期的策略调整,但从长远来看,印度如何维护自身的利益与形象,仍需智慧与勇气的双重考量。