风波始于一条微博,却撬动了整个行业

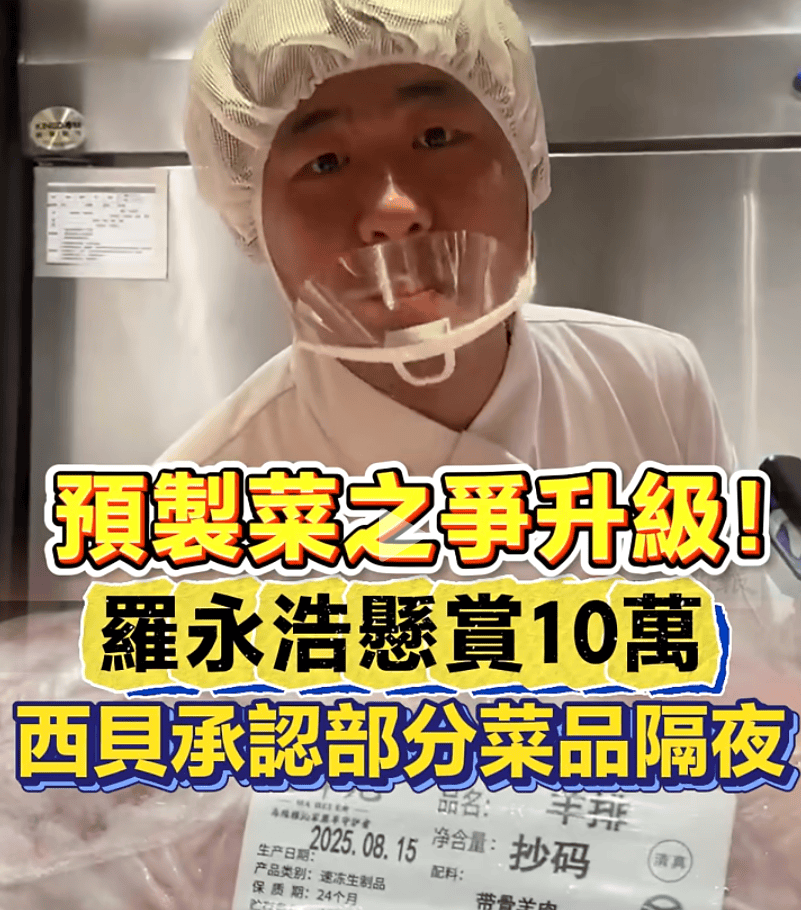

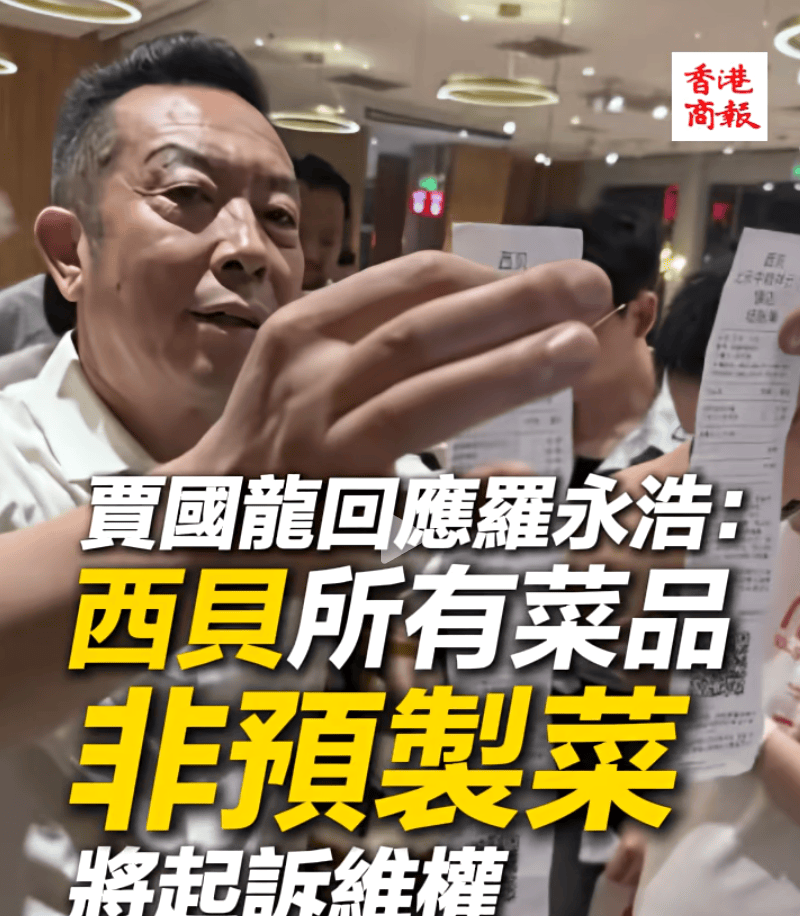

2025年,一条来自罗永浩的微博迅速点燃舆论:“西贝的预制菜难吃又恶心。” 这句话不仅在短短数小时内转发过万,更让“预制菜”成为全民争论的焦点。面对舆情海啸,西贝董事长贾国龙第一时间选择强硬回应,坚称“绝未使用预制菜”,甚至扬言要采取法律手段维权。然而,随着舆论持续发酵,西贝最终还是公开致歉。

这场看似只是个人与企业之间的“口水战”,却意外揭开了中国餐饮行业的三重隐痛:消费者的知情权、预制菜产业的信任危机,以及儿童餐安全隐忧。它不仅是一场公关风波,更是一场行业信任体系的震荡。

西贝危机公关的“三重失误”

在信息爆炸的今天,危机公关已不是“小时级别”的赛跑,而是“分钟级”的对抗。然而,西贝的应对几乎踩中了所有雷区:

强硬对抗:贾国龙不仅否认,还给质疑者扣上“黑嘴”的帽子,第一时间站在了消费者的对立面。

忽略核心问题:消费者真正关心的,是“是否使用预制菜”、“高定价是否合理”、“儿童餐是否安全”。但西贝只是一味强调“合法合规”,避开核心质疑。

节奏失控:黄金四小时内,西贝未能正面回应,直到舆情失控后才被动道歉,错失最佳应对窗口。

与之形成鲜明对比的是,类似危机中,李宁、钟薛高等品牌都曾通过“先共情后解释”的策略化险为夷。西贝的失误,恰恰暴露出传统餐企在新媒体时代的“管理惯性”。

预制菜产业:效率革命还是传统消亡?

事实上,预制菜并非洪水猛兽。数据显示,中国预制菜产业规模预计2025年突破6000亿元,并在政策层面获得“一号文件”明确支持。从供应链效率到外卖、团餐保障,预制菜已成为产业升级的重要方向。

然而,它面临三大信任困境:

安全疑虑:消费者担心防腐剂、添加剂超标。

营养隐忧:工业化菜肴普遍“高油高盐”。

价值质疑:餐厅用低成本预制菜,却按现炒价格售卖。

业内已有技术突破。例如,液氮速冻、锁鲜工艺可实现“零防腐剂”;而2025年出台的新国标,更强制要求“不添加防腐剂、严格控制食品添加剂”。这意味着,预制菜的核心矛盾,并非“有无”,而是“透明”与“信任”。

知情权保卫战:国标出台,行业洗牌

值得注意的是,就在西贝风波持续发酵之际,2025年9月15日,《餐饮环节使用预制菜明示》国家标准正式通过。这是餐饮行业的一次“历史性转折”:

统一定义:明确什么是预制菜,解决长期模糊监管的痛点。

强制标注:餐厅必须公开预制菜使用情况,消费者有权知情。

价格透明:避免以预制冒充现制的“信息欺诈”。

这意味着,当消费者看到菜单上“葱烧海参(预制)”时,便能理性判断它是否值198元,而非被动接受餐企的“定价权”。这场制度变革,将迫使餐饮业回归“一分价钱一分货”的逻辑。

儿童餐健康警报:被忽视的风险

在此次风波中,有消费者投诉孩子长期食用西贝儿童餐,导致骨龄超前。这一案例虽未被证实与预制菜直接相关,但却点燃了家长们对儿童饮食安全的担忧。

潜在风险包括:

营养配比失衡:工业化生产可能忽视儿童所需的钙磷比例。

添加剂累积效应:不同合规添加剂叠加后的长期影响尚不明确。

高盐高脂负担:对儿童代谢系统构成压力。

目前,虽然新国标对预制菜的食品添加剂有严格要求,但“儿童专用标准”仍属空白。这无疑将成为下一个政策攻坚点。

重构信任:行业的未来出路

罗永浩与贾国龙的争论,本质上是一场“信任革命”。

未来的餐饮业,必须在以下几个方面寻求破局:

危机公关重构:建立“黄金一小时”机制,先安抚用户,再提供解释。

信息透明化:主动公示预制菜使用比例、营养成分,甚至通过“中央厨房直播”来可视化加工过程。

儿童餐标准化:研发符合儿童营养需求的专属预制餐,并联合医疗机构建立验证机制。

价值回归:现炒菜品强调现场体验,预制菜则通过分级认证和差异化定价赢得市场。

筷尖上的信任革命

这场“罗贾之争”,表面上是预制菜的对错之辩,实则是消费者主权的觉醒。随着“预制菜明示”新规落地,中国餐饮业将被迫进入一个更透明、更健康的新时代。

正如一位消费者在小红书上所言:

“我们不拒绝进步,但拒绝以进步之名的欺骗。”

预制菜和现炒菜不是非此即彼的对立,而是在透明和诚信的前提下,让每种烹饪方式都回归其应有的位置。这场风波,最终可能成为中国餐饮业一次真正意义上的“信任重建工程”。