作者|酒high 半颗

这个九月,酒业与饮品界都很热闹。9月8日,元气森林与保乐力加旗下绝对伏特加联名推出“绝对元气气泡酒”,以5度的酒精度切入即饮市场;9月16日,泸州老窖与茶百道5年前的联名饮品“醉步上道”再度回归,首日销量突破12万杯;9月22日,可口可乐在日本全国推出与杰克丹尼合作的姜汁Highball,以5%的酒精度试图撬动年轻人的味蕾。

三款产品、六个品牌,不约而同落在了低度含酒精饮品这一交集点上。当白酒开始“去酒味化”,饮料开始“染上酒味”,到底该如何拿捏这个尺度,年轻人才会爱上喝酒?这场由消费者偏好变化引发的白酒饮料“双向奔赴”,或许正在重新定义酒水年轻化市场。

白酒“去酒味化”

泸州老窖像是做了一个迟来的“仰卧起坐”。2020年,茶百道与泸州老窖联名推出饮品“醉步上道”,这款将白酒与奶茶结合的创新产品曾因其新奇的口感和形式,在社交媒体上引发热议。五年后,这款产品再次上线,一些网友感叹“白月光又回来了”。

在本次回归中,醉步上道的核心卖点为“真白酒入茶”:每杯含白酒≥2g,酒精浓度≤0.5度,并清晰标注热量。品牌在饮品标签和社交媒体上一再强调,产品内含酒精,酒精过敏者、孕妇、驾车人士及未成年人不建议饮用。

图片来源:茶百道官微

从社交平台的反馈来看,消费者对“醉步上道”的口感评价呈现明显分化。一部分用户认可其“酒香不冲”“入口顺滑”的特点,认为这是适合下午茶场景的微醺选择;另一部分用户则表示无法接受奶茶里带酒味,觉得奇怪。

这恰恰道出了一个微妙的消费趋势:在年轻人的世界里,“好喝”往往等同于“没什么酒味”,“酒味不浓”正在成为某种意义上的正面评价。越来越多年轻消费者在尝试含酒精饮品时,并不追求传统白酒那种浓烈刺激的口感,而是希望饮品具备酒精的氛围感却不带酒精的压迫感。这类偏好,也促使酒企在产品开发上做出明显调整,尝试“去酒味化”的产品表达。

事实上,泸州老窖并非唯一进行这类探索的酒企。早在2023年,茅台就与瑞幸推出了现象级产品“酱香拿铁”,首日销量超542万杯,销售额破亿元。除白酒品牌外,黄酒、果酒、烈酒等细分品类也纷纷与现制饮品品牌展开合作。例如茶百道与江小白旗下梅见联名推出“真梅醉绿茶”,Manner咖啡与JIMBEAM推出“嗨棒美式”等。

图片来源:品牌官方微博

与此同时,一些酒企也在即饮酒领域推出含酒精饮料新品。如茅台的UMEET蓝莓气泡酒、会稽山的“爽酒”气泡黄酒、五粮液在韩国推出五粮Highball气泡酒。这些产品普遍强调低度化、气泡感和多风味,试图突破传统酒类产品的受众边界。

在这场“去酒味化”的浪潮中,最激进的一拨人,直接一鼓作气将“去酒味化”进行到底。无醇啤酒、无醇葡萄酒已不稀奇,如今连无醇白酒也登场了:牛栏山推出了无醇白酒,澳大利亚无酒精烈酒品牌Lyre's也推出了无酒精白酒。“武当素酒”则主打“有酒味,0酒精”卖点,在宣传时使用了道家关于“荤酒”和“素酒”的概念——无醇酒叫素酒,有醇酒叫荤酒。

可以看出,无论是轻酒精饮品还是无醇饮料,背后的趋势是一致的:酒企正在集体尝试以更少的酒味,吸引更广的用户。

饮料企业“染酒味”

在酒企们忙着去酒味,想把白酒改造成奶茶汽水的模样时,饮料品牌却反其道而行之,纷纷开始“染酒味”。

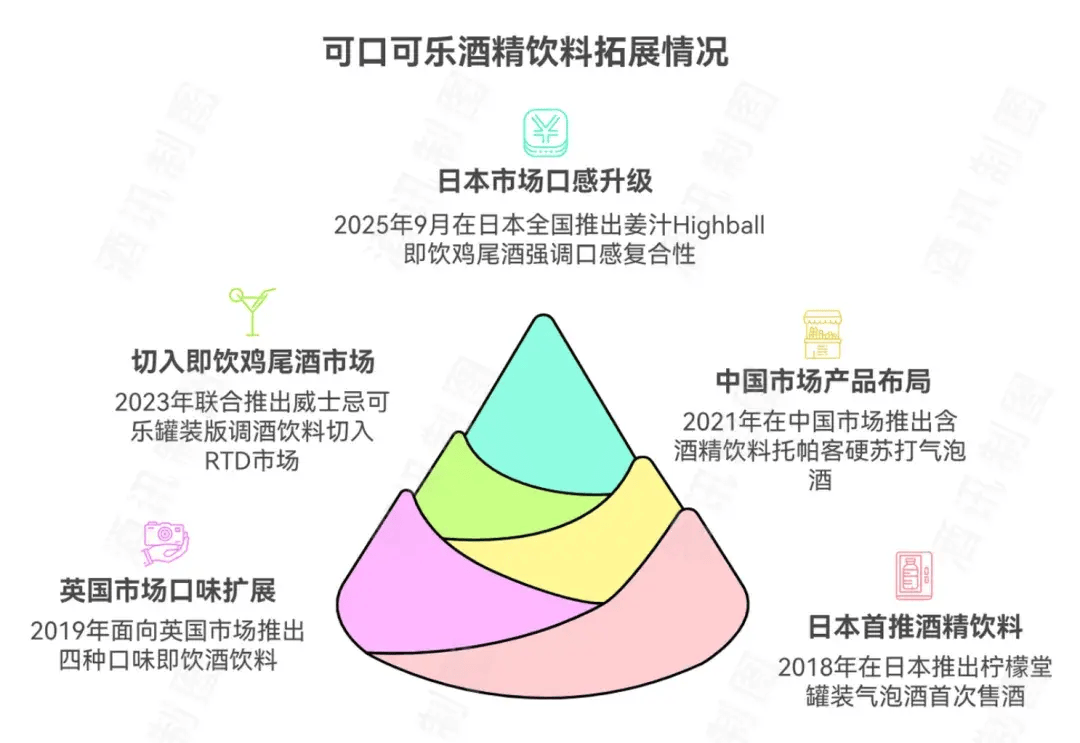

可口可乐是最早进入酒饮赛道的国际饮料巨头之一。早在2018年,可口可乐就已在日本推出“柠檬堂”罐装气泡酒,这也是可口可乐成立125年以来首次销售酒精饮料。2019年,可口可乐又面向英国市场推出了烟熏、辛香、草本和木质四种口味的即饮酒饮料。两年后,可口可乐在中国市场也推出了含酒精饮料“托帕客”硬苏打气泡酒。

可口可乐与威士忌品牌杰克丹尼也不是第一次合作了,2023年,二者就曾联合推出“威士忌可乐”罐装版调酒饮料,切入RTD(即饮鸡尾酒)市场;到了今年9月,又在日本全国推出“姜汁Highball”即饮鸡尾酒,强调口感的复合性。

图片来源:酒讯制图

饮料企业染酒这一趋势,在国内饮品市场同样有所体现。

2022年,娃哈哈旗下KellyOne推出3.5度的“三度半”气泡酒;2023年,统一上线了8度的“Uni-Wonder”系列,包括莫吉托、威士忌酸等多种经典调酒口味;2024年,东鹏饮料推出了“VIVI鸡尾酒”,酒精浓度为8度,在白桃、柑橘、青提三种水果口味中探索低度微醺体验;

从这些案例中不难看出,饮料染酒已成为业内普遍现象。

饮料公司想要拢住年轻人,试着加点酒、加点故事;白酒企业想要留下年轻人,则开始主动去烈度、去酒味……无论是酒企“去酒味”,还是饮料公司“染酒味”,其核心目的在于争夺同一批目标人群:热爱社交、追求口感、喜欢一点点放松的Z世代,这批年轻人不怕喝酒,但讨厌被酒控制。

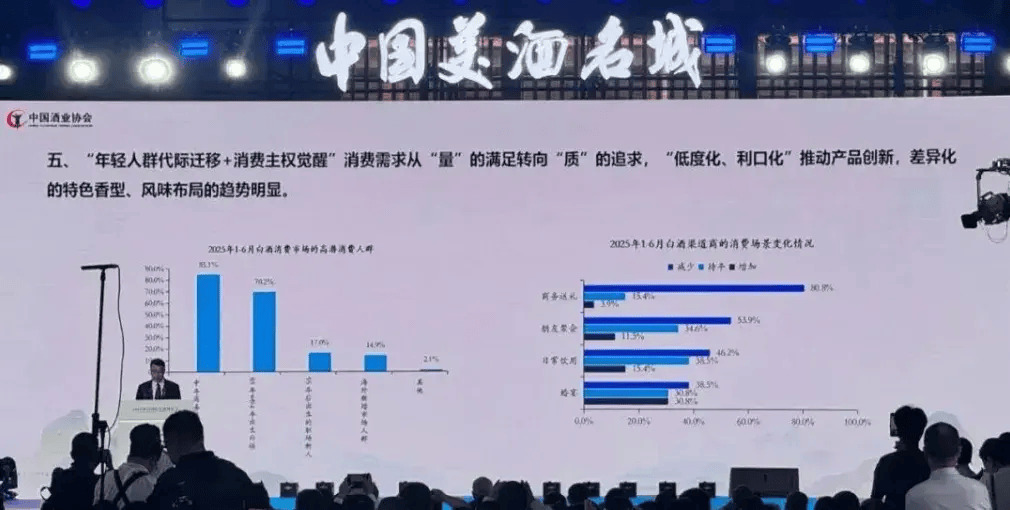

中国酒业协会发布的《2025中国白酒中期研究报告》显示,年轻消费群体已占白酒消费主力的60%以上,其中18岁-35岁年轻人占比显著提升。在20-35岁消费者中,63%倾向于选择低度微醺、天然酿造的酒饮,高度白酒消费占比同比下降12%。

图片来源:中国酒业协会公众号

在白酒、果酒、鸡尾酒等多个品类中,低度和口感被视为关键竞争维度。五粮液相关调研显示,白酒在年轻人中的偏好度仅为19度,远低于52度的啤酒和29度的果酒。

这些变化说明,酒精不再是产品唯一的主角,它变成了一种功能化元素,承载着微醺、放松、社交等多重角色。消费者要的,不是高度酒精带来的冲击感,而是清爽的口感,和温和、可控、氛围感强的情绪价值。

加多少酒刚刚好?

在酒精与饮料互相“推拉”、你来我往之间,一个问题浮出水面:到底加多少酒,年轻人会觉得刚刚好?

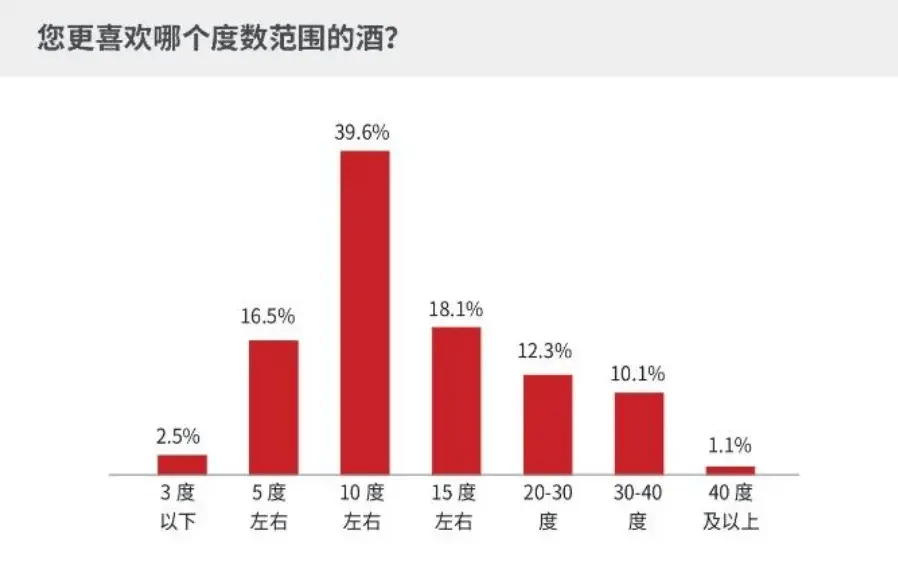

里斯咨询发布的《年轻人的酒——中国酒类品类创新研究报告》显示,年轻人更喜欢酒精度偏低的酒。其中,39.6%的年轻人青睐10度左右的酒,仅有11.2%的年轻人喜欢30度以上的酒。

图片来源:《年轻人的酒——中国酒类品类创新研究报告》截图

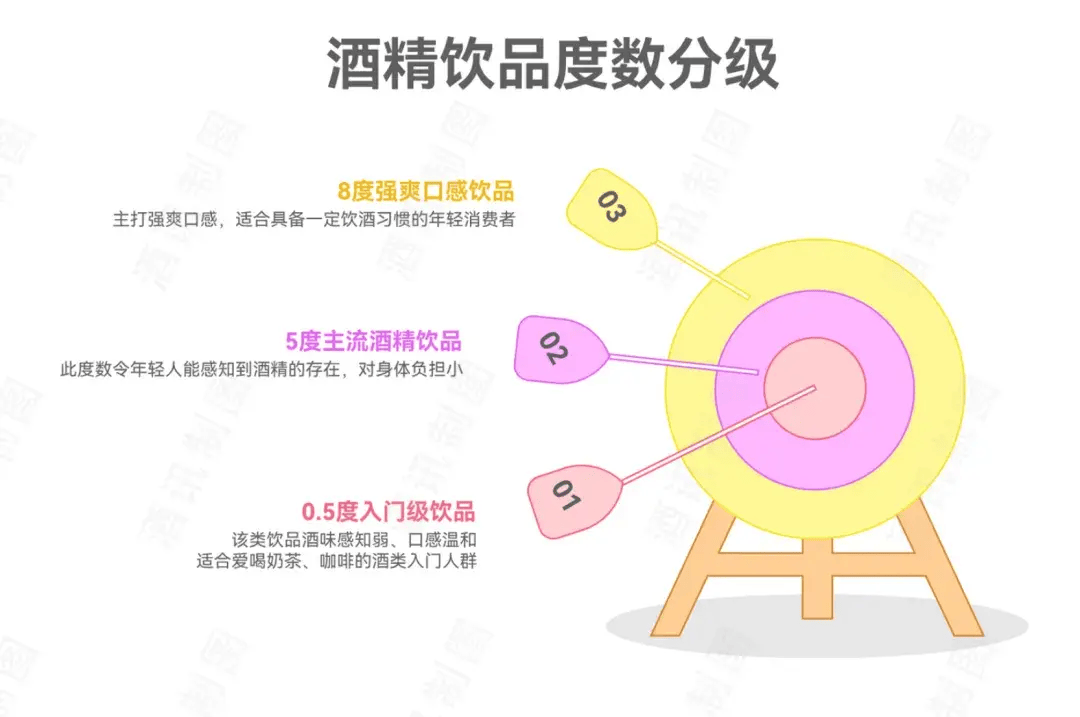

在具体产品实践中,多数含酒精饮料产品在10度以下,主要集中在0.5度、5度和8度这三种度数。

含酒精现制饮品,大多集中在0.5度上下。如茶百道的“醉步上道”、茶颜悦色“昼夜诗酒茶”推出的“从前慢”、爷爷不泡茶的荔枝冰酿等,酒味感知弱、口感温和,适合爱喝奶茶、咖啡的酒类入门人群。

预调鸡尾酒和气泡酒的主流产品则在5度上下,如RIO锐澳5°微甜气泡鸡尾酒、元气森林“绝对元气气泡酒”、可口可乐旗下的美汁源伏特加饮品等产品,这一度数令年轻人能感知到酒精的存在,但对身体负担小。

主打“强爽”口感的酒精饮料,则大多在8度左右。如东鹏饮料“VIVI鸡尾酒”、统一“Uni-Wonder”系列、会稽山“爽酒”、锐澳“强爽”等产品,适合具备一定饮酒习惯的年轻消费者。

图片来源:酒讯制图

在吸引年轻人尝试即饮低度酒的探索中,三得利无疑是最早也是最具代表性的品牌之一。

2000年后,日本威士忌消费大幅下滑,20-35岁人群的饮用率从52%跌至18%。为此,三得利在2009年推出9度罐装Highball,主打“像喝啤酒一样喝威士忌”的轻松饮用体验。

仅一年间,三得利“角瓶”威士忌销量从8万箱跃升至80万箱,终结了威士忌长达25年的下滑。2008至2022年间,日本威士忌年消费量从7000万升增至1.9亿升,年复合增长率高达6%。

三得利在日本主推9度预调鸡尾酒,但中国年轻人却明显更青睐其旗下3度产品。在天猫三得利预调酒旗舰店,销量最高的是3度的“和乐怡”,月销超1万;而5度的“-196˚C”仅排第七,月销约2000。除部分混装套装外,销量前六名几乎全为3度产品,9度产品则未见上架。由此可见,相对于日本年轻消费者来说,中国消费者偏好的度数更低。

图片来源:天猫三得利预调酒旗舰店截图

这说明,微醺有标准,但没有标准答案,中国消费者喜欢的度数不能完全照搬国外的经验,还需要继续探索。

三得利成功经验的核心,并不只是产品形态,而是他们围绕产品所构建起的场景、教育与营销手段。例如在线下,通过引导餐厅、高频露出海报、与佐餐场景强绑定等手段,推动威士忌认知从“老年人的饭后酒”转变为不限年龄的“饭前干杯酒”;在线上,又请来在不同人群中都有影响力的女明星代言,打破了威士忌“中年男性专属”的刻板印象,从而真正扩大了消费人群。

九德定位咨询公司创始人徐雄俊认为,低度酒跟含酒精饮料还是有长期的发展空间的。想要真正转化年轻消费者,核心还是要界定好自己的品类,毕竟低度酒、含酒精饮料品类众多,如何在里面做好细分、取一个年轻人喜欢的好的名字、抓住特定的人群、做好具体定位,决定了低度酒、含酒精饮料到底能走多远。