从桥水减仓中概股到巴菲特清仓比亚迪,顶级资本选择离场,新能源的全球共识正在瓦解。

文 / 张恒

近日,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦在财报中确认,已彻底清空所持有的比亚迪股份。

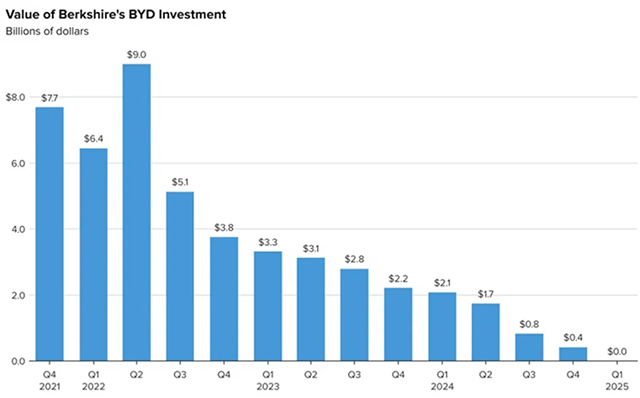

这一清仓动作从2022年8月开始,持续减持三年,至2025年9月确认完全退出。彼时大家还在猜测到底是减持还是清仓,“汽车人传媒”就猜测了清仓可能性更大。

巴菲特最初在2008年投资比亚迪,持股约10%,成本2.3亿美元,最终累计套现超过600亿港元,年化收益率约22%。资本获利离场本无可厚非,但选择在新能源产业进入调整期清仓,释放出的信号不能忽视。

巴菲特清仓比亚迪

巴菲特的投资逻辑一向重视稳定现金流和长期护城河。

从数据来看,他清仓比亚迪的同时,也在持续加码日本五大商社,并将持股比例提高至10%以上,成为主要股东。这些商社六成利润来自石油、天然气、矿产等传统资源贸易,例如三菱商事掌控全球约20%的LNG贸易,住友商事持有智利铜矿权益。

在2025年致股东信中,巴菲特明确表示对日本商社的投资将持有“数十年”,并强调其商业模式的稳定性与股息回报的可靠性,这与他对新能源领域的疏离形成了对比。

从2022年8月首次减持到2025年9月完成清仓,巴菲特累计减持比亚迪港股约1.71亿股,持股比例从10%降至零,其间每次减持公告都会引发股价短期波动。但从长期看,股价承压更源于行业基本面变化。

中国新能源汽车渗透率从2024年的近50%提升至2025年8月的57%,增速却从早年三位数回落至个位数,标志着行业从高速增长进入平稳发展阶段。巴菲特的清仓动作恰好发生在这一转型期,这令比亚迪卸下了“资本光环”的包袱,却不能忽略背后的行业趋势。

资本的撤离,是对新能源汽车行业进入“高渗透率、低增速、低利润”阶段的一种判断。

价格战导致行业利润承压,比亚迪、理想、蔚来等企业的研发投入占比均超过净利润。如2025年上半年,比亚迪研发支出达309亿元,同比增长53%,已超过其净利润总额。这种“研发挤压利润”的状况,对资本来说显然不是个好现象。

桥水基金减仓中概股

8月份,在全球基金向美国监管机构提交今年二季度的报告中,多家知名基金披露了对在美上市中概股的减持操作。其中,新能源和汽车板块出现了较为集中的调整,成为资金流出的主要方向之一。

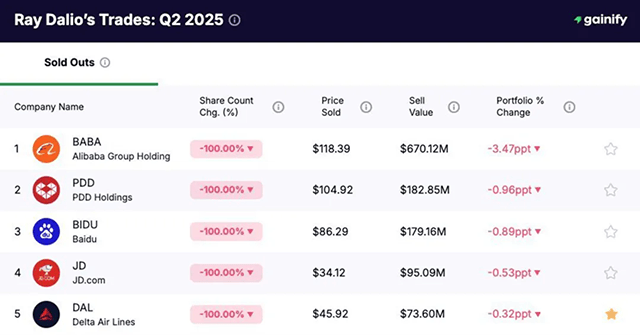

桥水基金的动作很具有代表性。这家全球规模最大的对冲基金在最新季度报告中显示,大幅削减了其美股中概股头寸,涉及大约16只个股和相关ETF,回笼资金在14亿至15亿美元之间,被卖出的标的包括阿里巴巴(570万股)、京东(280万股)、百度(200万股)等互联网公司,也覆盖了蔚来、小鹏、理想等电动车企。

对比来看,这个转变相当值得关注。今年一季度,桥水还曾明显加仓阿里巴巴,持仓增幅高达3360%,但仅过了一个季度,其在同一股票上的仓位就大幅调整。电动车企同样受到影响:蔚来在一季度尚有170万股被持有,到二季度已经卖出;理想汽车的1.28万股持仓也被清理。

桥水并非个例,其他基金也在同期做出类似调整。例如,长期重仓布局中概股的高瓴旗下投资机构HHLR Advisors,在2025年第二季度也减持了多只中概股,并清仓了部分公司;Appaloosa在今年陆续减少了对百度、阿里巴巴、京东和拼多多等公司的投资。

数据显示,部分对冲基金在2025年连续数周降低了对中国股票的配置,其中科技和新能源汽车板块的减持幅度相对靠前。

从行业分布看,新能源车是被减持较多的一类。这些公司近几年在销量和技术层面确实引发过市场热议,但盈利能力仍然存在波动,加之补贴退坡、价格竞争加剧、估值承压,以及跨境监管的不确定性,令资本在持仓上更趋谨慎。

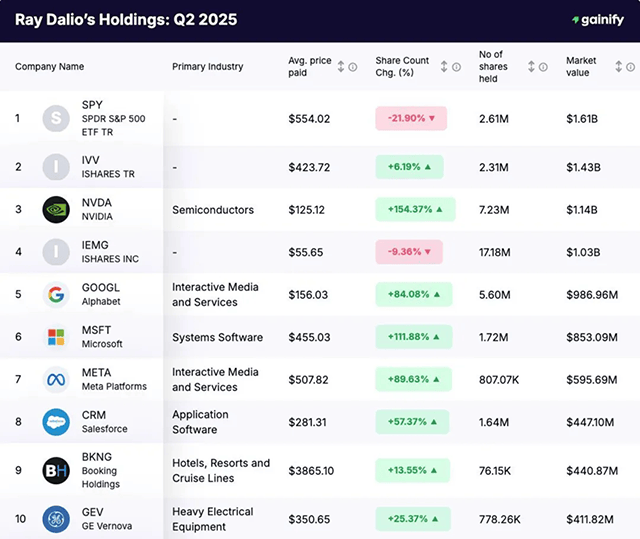

与此同时,桥水在减少中概股持仓的同时,也增加了对美国科技股的配置;另一些全球基金则选择将仓位调整至防御型行业。瑞银旗下中国基金就明确表示,将回避电动车股票,转而关注消费必需品等相对稳健的板块。

至于资金为什么在这一阶段选择集中调整,市场普遍归结为三个因素:

首先,中美关系的不确定性加大,使得在美中概股面临更高的制度性风险,包括审计监管、退市可能性以及关税摩擦。

其次,多数新能源车企尚未形成持续稳定的盈利模式,依赖外部资本支持的局面仍未根本改变,在估值重新审视后,市场更难维持此前的高溢价。

第三,全球资金配置偏好正向确定性回归,投资者更愿意增加对现金流稳定、产业前景清晰的资产的投入,而不是继续承受高波动行业的不确定性。

欧美新能源回摆

中国的新能源车市场靠着政策支持和基础设施建设走出了一条自己的路。

数据显示,2025年中国新能源车销量预计达到1650万辆,市场进入了一个更成熟的阶段。这背后最大的支撑是充电网络的完善:到2025年,全国公共充电桩已经超过1000万台,密度全球第一。

不过,市场还是呈现出多种技术路线并存的局面。插电混动和增程式车型特别受欢迎,2025年销量预计超过800万辆,同比增长85%,占新能源车总销量的48%。8月份,插混车型销量48.7万辆,占国内新能源车销量的41.6%。这说明消费者还是更喜欢“油电两用”的灵活性,市场选择也变得更理性。

欧洲作为全球第二大新能源汽车市场,其政策目标与现实情况存在明显差距,与中国市场完全不同。虽然欧盟定了2035年全面禁售燃油车的大目标,但实际市场情况跟政策还有不小距离。

2025年第一季度,欧洲混合动力车销量占比35.5%,纯电动车只有15.2%,燃油车仍然占大头,达到38.3%。问题出在基础设施上:欧洲公共充电桩只有50万个,高速公路上充电经常要排队一个多小时,且电价不统一、支付系统也不兼容。

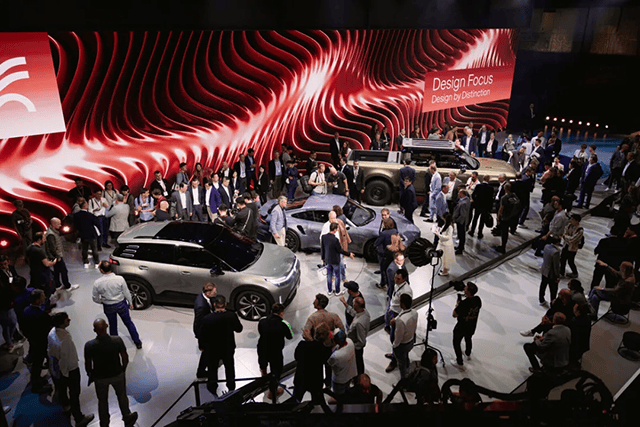

跨国车企的策略调整清楚地反映了市场现实。2025年9月的慕尼黑车展上,Stellantis欧洲负责人宣布放弃“2030年只卖纯电动车”的目标;宝马CEO批评欧盟2035年禁售燃油车的计划不切实际;奔驰负责人警告欧洲汽车市场可能面临严重问题;大众汽车推迟了纯电车型T-Rex的上市,优先推出混动版本;保时捷也放缓了电动车电池独立生产的计划,转而加大对插电混动车型的投入。

这些都说明,跨国车企开始从激进的纯电动路线转向更实际的多元化路径。

Stellantis负责人提到,欧洲60%的车销量集中在4万欧元以下的价位,但现在电动车价格偏高,充电设施又不够用,普通消费者很难接受。欧盟定的“2030年碳排放比2021年降55%、2035年零排放”目标,跟市场实际情况不太匹配。

欧洲消费者也对充电不方便感到很不满意。2025年的一项调查发现,63%的欧洲电动车车主换车时会考虑买回燃油车或混动车。这种反馈直接让欧洲车企调整了方向,选择了更贴近市场需求的产品策略。

新能源出口隐忧

中国车企走向全球,政策限制和技术差异让出口和本地化都变得不容易。

比亚迪在欧洲一些国家卖得不错,但整体来看,高关税和政策变化成了最大的拦路虎。2025年上半年,中国新能源车出口值大概200亿美元,可欧美市场的占比从去年的25%掉到15%以下,主要是因为高关税和补贴取消。

先说政策,美国的态度对新能源车非常不友好。川普上台后,先是签了行政令,取消了电动车强制配额,接着又砍掉最高7500美元的购车补贴,政府方面也削减了几十亿美元的充电桩和新能源项目预算。

9月23日,川普在联合国大会上称“绿色能源是个骗局”,还嘲笑风能和太阳能不靠谱,劝欧洲也别搞新能源,免得经济出问题。此外,他还提出让欧洲对中国电动车加100%的关税。

美国电动车市场不出意外地直接“凉”了。2025年第二季度,电动车渗透率只有7.4%,比去年还低了0.6%。中国汽车品牌在美国没啥存在感,市场份额几乎为零。比亚迪只能去墨西哥或加拿大建厂,但本地化率只有30%,躲不开高关税。

欧洲的情况比美国稍好,但也不轻松。2025年上半年,中国电动车在欧洲的市场份额从2.7%涨到5.1%,未达预期。欧盟虽然坚持2035年全面禁售燃油车的目标,但为了保护本地车企,对中国电动车加征了高额的反补贴关税,比亚迪是17%,上汽高达35.3%。合计一般关税后,中国车企面临最高45%的超高关税。

巴菲特清仓比亚迪至少说明,新能源这条路,不是放之四海皆准。每个地方的消费者习惯、市场需求都不一样,中国车的新能源和智能化确实有独特的卖点,但海外市场没有政策支持和基础建设的跟进也是非常现实的情况。

中国车企出海,还是需要根据当地市场消费者喜好老老实实做本地化,把愿景和现实弄明白,脚踏实地慢慢来。【版权声明】本文系汽车人传媒原创稿件,未经授权不得转载。