(来源:长寿微发布)

长江源地区分布着大面积的湿地,这些天然湿地为黑颈鹤的繁衍生息提供了良好环境。

文 德摄

2025长江文明论坛展示的“跟着非遗游长江”非遗旅游地图(局部)。

重庆市文化旅游委供图

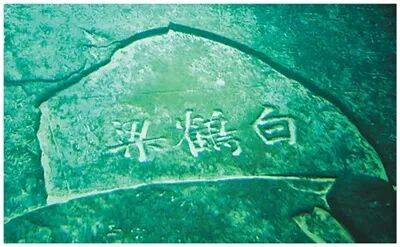

清代“白鹤梁”题刻。

重庆白鹤梁水下博物馆供图

埃及罗达岛尼罗尺。

新华社记者 隋先凯摄

长江江畔,当河姆渡居民播种稻田、凌家滩先民琢玉成器时,世界其他地区的古老文明也在萌芽、生长。

公元前4000年左右,幼发拉底河与底格里斯河滋养着美索不达米亚平原。在这里,苏美尔人以削尖的芦苇秆为笔、泥板为纸,刻下记录城邦管理智慧的神秘符号,楔形文字由此诞生。

尼罗河畔,古埃及人用双手创造了工程奇迹。宏伟的金字塔拔地而起,庄严的狮身人面像静静矗立。

在印度河流域,哈拉帕、摩亨佐·达罗等城市已规划出网格状街道,配备了排水系统,建起功能明确的公共粮仓,展现出高度的城市文明形态。

跨越山海,这些古老文明背后有共同的孕育者——河流。

水是生存之本、文明之源。今天,我们探寻长江的文明脉络,就要将长江文明置于世界大河文明的谱系中,理解其世界坐标。各大河文明,不仅是各美其美的璀璨星点,更将通过交流互鉴,在联通与融合中走向美美与共。

一道智慧的长河

“白鹤绕梁留胜迹,石鱼出水兆丰年。”

在重庆市涪陵区,长江水中有一道长1600米、平均宽约15米的天然石梁,名为白鹤梁。石梁顺江而卧,常年淹没于水中,仅在冬春枯水季节露出水面。自唐朝广德二年以来的1200多年间,人们据此判断江水枯荣,并在梁上刻下了百余段水文记录。

梁上刻有两尾石鱼,前雌后雄,雌鱼口衔莲花,雄鱼口衔蓂草,宛若在水中游弋追逐。古代先民持续观察发现,石鱼露出水面的次年往往是丰收之年。

水是生命之源,人类文明大多发源于大河流域。为防范洪涝旱灾并利用水资源服务生产生活,在埃及、古巴比伦和中国等地,人们从很早就开始观测水文。中国先民通过石刻记录观测结果,传之后世。其中,就以涪陵白鹤梁题刻最为璀璨夺目。

现代专家表示,白鹤梁石鱼眼睛的高度,与当地水位零点非常接近,这与现代水文站使用的“水尺零点”原理不谋而合。

唐宋以来,白鹤梁“水枯石鱼现,水涨碑林隐”的独特景致,吸引了无数文人墨客前来观览题咏。梁上汇聚名家题刻,被誉为“水下碑林”。如今,三峡大坝蓄水175米后,白鹤梁没入江底,但游客依然可以在白鹤梁水下博物馆内,透过玻璃欣赏北宋书法家黄庭坚“元符庚辰涪翁来”的题刻风采,感受清代谢彬“中流砥柱”题刻之雄浑气魄。

据考证,中国最早的水文观测记录是一则商代的甲骨文水灾卜辞:“癸亥卜,争贞,洹弗乍。□□卜,争贞,洹其乍兹邑。”意思是癸亥这一天,一个叫“争”的占卜师进行占卜问道:洹水会发生灾害吗?如果洹水发生灾害,会危及我们现住的城池吗?

东晋常璩所著《华阳国志·蜀志》中,还有关于石人水尺的记载:战国时期水利家李冰修都江堰时,“于玉女房下白沙邮作三石人,立三水中,与江神要。水竭不至足,盛不没肩”。李冰所立石人,是中国最早见诸记载的水位测量标尺。

而今,水尺的智慧与白鹤梁水文石刻群这类宝贵文化遗产,跨越语言隔阂与地域界限,成为大河文明间相互交流的“共通语言”。

2025长江文明论坛期间,埃及本哈大学教授萨维·萨维·艾哈迈德介绍了一个与白鹤梁遥相呼应的水位测量仪:在埃及开罗罗达岛上,有一口雕刻精美的井,人可以逐级而下,步入其中。井中矗立着一根9米多高的八角柱,这便是建于公元861年的“尼罗尺”。罗达岛尼罗尺被分为19臂尺(1臂尺长度约为半米),可以测量约9.5米幅度内的水位变化。当尼罗河水不足12臂尺深时,意味着可能出现饥荒;超过18臂尺深时,人们则需防范洪灾。

尼罗尺拥有垂直柱、河岸阶梯、涵洞深井等多种形式。历史上,尼罗尺不仅用于“预言”农业收成,还被直接用于税收调节:水位高则丰年增税,水位低则歉年减赋。这套机制,保障了古埃及农业生产秩序。

“作为监测水位的重要工具,尼罗尺与白鹤梁分别是古埃及与中国的智慧结晶,也蕴藏人与自然和谐共生的理念。这两个例子充分说明了河流对文明建构的重要性。”艾哈迈德说。

河流不仅赋予生物生存的养料与智慧,更塑造了多元的人类文化和社会组织形态。

长江流域凭借纵横交错的水脉支流与广阔腹地,孕育出独特的集体协作文化。千百年来,即便局部地区面临生态压力,人们也总能通过长江流域内的资源调配实现系统性修复与平衡。历史上,当巴蜀之地因战乱导致农业凋敝时,江南丰产的稻米便可通过长江水道补给,展现出这条“黄金水道”的韧性与生命力。

在古埃及,尼罗河丰沛的物产为艺术繁荣提供了基础。法老指挥修建的金字塔与神庙,不仅是文明高度的象征,更是社会组织能力的集中体现。这些巨石建筑承载的真与美,至今令人惊叹。

“尽管长江与尼罗河相距遥远,但两条大河孕育的文明,在文化遗产与精神层面有深刻的共鸣。这种联系,正是文明间对话、互鉴的基石。”艾哈迈德说。

拉丁美洲社会科学院(巴西)研究员诺拉·索菲亚·塞瓦略斯表示,亚马孙河横跨9国,滋养着400多个原住民族及其独特的语言、传统与知识体系。长江干流流经中国11个省区市,串联起丰富多彩的地域文化。亚马孙与长江两大流域虽远隔重洋,却展现出深刻的共通性。两者均为沿岸人民提供生活依托,在经济活动中扮演核心角色,也孕育了许多神话传说,塑造了人们对河流的深厚认知与情感联结。足可见,两条河流不仅是生物多样性的宝库,也是多元文明的摇篮。

英国利物浦大学考古学、古典学和埃及学学院教授马格努斯·维德尔认为,纵观全球,所有大河文明都面临着一个共同的命题:如何组织起复杂而有序的社会。“无论是良渚古城的万人筑城、古埃及金字塔的万众施工,还是印度河流域严密的城市网络,抑或美索不达米亚庞大的纺织业管理体系,都离不开背后高效的社会组织与资源调配能力。”维德尔说,“河流,正是激发这种社会组织复杂性的摇篮。改变世界的伟大创新,无不诞生于大河之畔。”

一曲合奏的交响

河流作为天然的通道,塑造着流域内开放、流动的基因。长江,自古便拥有通江达海的水系,成为连接四方的动脉。

历史上,长江在扬州段通过里运河与京杭大运河相连,实现了中国“江、河、湖、海”的贯通。今天,随着南水北调、引汉济渭、滇中引水、引江济淮等引水工程的推进,长江已成为中国最主要的水资源动脉。仅南水北调东中线一期工程,已累计调水突破800亿立方米,直接受益人口达到1.85亿人。

长江联通水系,也串联起许多商道,与世界其他大河文明形成了一段源远流长、双向奔赴的交流史。古蜀道、茶马古道、巴蜀盐道、万里茶道、大运河、万里瓷路及古栈道驿站,都曾与长江相连相通。通过陆上丝绸之路、海上丝绸之路等通道,长江流域的丝绸、瓷器、茶叶、漆器沿江出海,运向海外;南亚的甘蔗、中东的玻璃制造工艺等,则循着商道溯江而上,融入长江流域的经济脉络与社会生活。

“考古研究表明,印度河流域文明高度发达,其贸易与交通网络涵盖陆路与海路,不仅连接美索不达米亚平原,也与中国存在商贸往来。例如,印度河流域文明与中国之间就有玉石等商品的流通。”巴基斯坦旁遮普大学考古学系主任穆罕默德·哈米德说。

经贸往来之外,思想与艺术的交融也深刻塑造了长江文明的面貌。明代郑和七下西洋,曾从长江口的刘家港出发,足迹远涉30多个国家和地区。唐代高僧鉴真第六次东渡,经长江口附近海域出海,传播盛唐文化。粟特、波斯等外来文化元素,经陆上丝绸之路传入后南下,随长江流域商贸活动传播,逐渐融入长江流域的绘画技法与音乐风格之中。

“古丝绸之路开通以来,埃及与中国之间便形成了持续而活跃的商贸与人文往来。这种双向流动有效促进了两大文明之间的深度对话与相互理解。”艾哈迈德说。

“水曾连接印度河流域与中国长江、黄河流域的商贸往来,见证了两大文明早期的交融脉络。如今,随着中巴经济走廊建设,巴基斯坦和中国的机构与学者正迎来新的合作契机。希望在中国高校、研究机构的支持下,两国能够共同开展对巴基斯坦印度河流域文明的研究、记录和发掘工作,携手追溯双边关系的历史根源,进一步加强巴中两国源远流长的文化纽带。”哈米德说。

一条“开源”的活水

相隔万里,白鹤梁与尼罗尺实现了“握手”。当前,中国与埃及相关方面正着手准备,为白鹤梁题刻与罗达岛尼罗尺联合申报世界文化遗产。

“这是文明对话的见证,是两个古老文明在当下的共鸣。”艾哈迈德说,“我们不仅在保护石头与刻度,更是在守护一种共通的智慧——人类如何与水共生、如何以智慧造福社会。”

眼下,气候变化、生态保护、水资源分配、文化遗产保护与可持续发展等议题,已成为大河文明共同面临的挑战。

长江作为中华民族的母亲河,是中华民族生生不息的重要支撑。长江生态承载力的稳定性,是流域文明存续发展的根基。

中国把修复长江生态环境摆在压倒性位置,共抓大保护,不搞大开发。

如今,长江防护林体系建设、山水林田湖草沙一体化修复等工程扎实落地,长江经济带高质量发展,“中国山水工程”入选联合国首批“世界生态恢复旗舰项目”。这种“主动调适、系统治理”的理念,既源于长江文明的历史经验,也为世界大河文明的当代传承提供了中国方案。

在这样的治理成效下,水中景象愈发生机盎然。长江鲟悠然游弋,被誉为“微笑天使”的江豚逐浪戏水,成为长江生态保护的生动印证。

今年4月,中国与匈牙利有关方面,围绕守护长江和多瑙河等母亲河展开讨论;6月,东南亚5国政府代表及专家齐聚江苏南京,聚焦长江江豚与湄公河伊洛瓦底江豚,共商保护方案。长江蕴含的“人与自然和谐共生”生态理念和海纳百川的包容性,为全球流域生态治理提供了中国智慧。

为唤起全球对水问题的关注,1993年,联合国大会通过决议,确定每年3月22日为“世界水日”。1996年,世界水理事会成立,同时决定每3年举办一次世界水论坛。近30年来,该论坛已经举办10届,中国致力同世界各国一道,统筹解决全球水灾害、水资源、水生态和水环境问题。

“亚马孙河与长江文明共同传递了‘在多样性中求和合共生’的智慧。”塞瓦略斯说,面对全球生态治理挑战,两地可聚焦森林保护与可持续发展,推动生物多样性治理。同时,开展对可持续农业的联合研究,在水资源管理等方面加强互学互鉴。她还表示,两地可加强音乐、民俗等方面的文化交流,让河流融入日常生活,“两大河流文明有望共同守护活态遗产,让河流继续作为文化传承的走廊”。

“我们要利用好尼罗河文明和长江文明之间的共同性,加强文化遗产方面的交流合作,加强埃中青年之间的沟通。”艾哈迈德说。

“印度河流域文明留下了丰富的文化遗产,但目前研究仍不充分,其整体价值尚未被完全认知。期待未来能与中国及国际学界加强科研合作,像研究长江文明、尼罗河文明那样,继续深入挖掘印度河文明的历史内涵与文化价值。”哈米德说。

从巴山蜀水到江南水乡,长江造就了千年文脉;从黄金水道到文明桥梁,长江串联起古今中外。这条母亲河告诉我们:文明的繁荣源于交流,文明的生命力在于互鉴,长江文明与世界其他大河文明交相辉映,将共同为人类文明演进提供启示。

记者手记

大河见“和合”

中文里,有许多江海之喻、舟船之喻。在这些诗性的譬喻中,江河横驰纵贯,奔流入海,与世界联通激荡;而人们一同乘舟水上,摇橹而行,逸兴遄飞。

同舟共济、同球共济的开放胸怀,就藏在这些亘古亘今的语言和思维里。近年来的外交“会客场”中,外国朋友对中国之喻的共鸣、共识越来越多。这几天,我们在长江上与外国专家同坐一船,顺流而下,也有很多交心时刻——

来自厄瓜多尔的诺拉·索菲亚·塞瓦略斯,是研究亚马孙河流域文明的专家。她告诉我们此行想完成两件事:一是看看长江水,二是请喝长江水的人多了解一点亚马孙河。为此,她专门准备了厚厚一沓讲稿,内容涵盖她对亚马孙河土著人族群、生态建设等方向的研究。

“讲稿请务必多多分享,亚马孙河文明的一手田野调查非常宝贵。”我们说。

“真的吗?太好了,谢谢你们感兴趣。”塞瓦略斯说,“我是个微信新手,不过我们可以加个好友,保持联系。”

长江边,分别前,埃及教授萨维·萨维·艾哈迈德分享了他的感受:中埃之间围绕“水”的渊源开展对话,很有意义。行走中国大地对其个人学术研究也大有助益。回埃及后,他会多多讲述中国的故事。“再有看长江的机会,我一定还来。”