最近几天,福建舰的电磁弹射测试视频在网络上引起了广泛关注。然而,看到许多网友对这一技术的反应,不禁让人感到一阵无奈。在这个人人都能发声的时代,这些评论不仅显得离谱,更反映出一种深层次的认知错位。

在这场围绕福建舰的舆论风波中,我们不禁要问:是什么让如此多的人对这样一项技术产生了质疑?难道是技术本身的复杂性,还是我们沟通时的表达问题?而更深层的是,背后是否还有信息传播机制的缺陷?

首先,电磁弹射技术并非简单的“飞机能飞就好了”。福建舰的电磁弹射系统,实质上是通过电力驱动的直线电机,在几秒内将舰载机从静止加速到起飞速度。相较于传统的蒸汽弹射,这种电磁弹射具有更加快速、稳定且可调节的优点,从而增强了航母的作战能力。

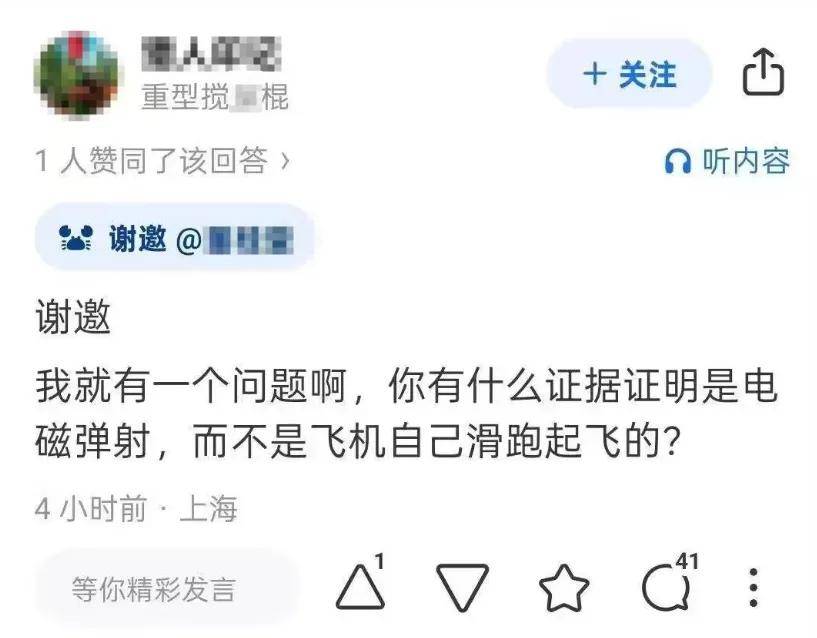

然而,当官方发布了歼-35等舰载机的电磁弹射画面后,许多人竟然质疑:“你怎么证明不是发动机自己飞起来的?”有些评论看似幽默,实际上却暴露了评论者对航母运作技术细节的无知。航母舰载机的起飞并非依靠自身动力,而是需要借助弹射器的强大推力。这不仅要求舰载机在极短的距离内完成起飞,更对动力系统、材料科学和飞行控制等各领域的技术提出了严苛要求。

例如,一架现代战斗机在平地上通常需要300至400米的滑跑距离才能完成起飞,而航母甲板的长度远不能满足这一需求。若有人认为舰载机能在仅有100米的距离内自我起飞,那么势必会对其物理特性和工程设计提出不切实际的要求。这其实是一种对军事技术基础常识的误解。

之所以会出现这种情况,根子上在于信息传播的机制。社交媒体的迅速发展,使得每个人都可以成为信息的发布者,却也导致了信息的碎片化。对于普通民众来说,理解先进技术的门槛相对较高。当某项技术的复杂性超出普通人的理解范畴时,自然会引发一些“看热闹”的声音。

在福建舰电磁弹射的过程中,部分网友甚至拿出《微软模拟飞行2020》的游戏画面来作为“证据”,质疑官方发布视频的真实性。这种“找茬式”的分析,表面上看似严谨,实则反映了一种娱乐逻辑对军事科技的不负责任。而更让人担忧的是,这种传播方式容易让不明真相的公众对重要技术产生怀疑,阻碍他们对国家军事进步的信任。

社交平台不仅在推动军事话题的热度,更成为了部分人发表奇葩观点的温床。面对这样一种现象,有人调侃:“现在搞军事实验,得带直播团队和弹幕系统,不然没人信。”虽然这是开玩笑,可在言辞之间却透着一丝无奈。

除了技术问题外,福建舰此次测试的背景同样值得关注。正值美国在西太平洋地区加强军事部署之际,福建舰的测试不仅是技术上的一次突破,也是中国海军实力的一次展示。

美国近期频繁在南海及台岛周边进行军事演习,特朗普政府的强硬军事政策使得局势更加紧张。福建舰的电磁弹射测试,恰如其分地被外界解读为中国海军的战略回应。

而中国官方对福建舰测试的态度则相对克制,并未强调敌对性,更多地聚焦于技术进步与体系建设。这种冷静的态度彰显出中国海军的发展理念:不主动挑衅,但也不回避展现实力。

归根结底,福建舰的电磁弹射测试应该是一件值得庆祝的技术成就,它不仅代表着中国海军实力的提升,更展示了我国在航母建设和舰载机研发方面的巨大进步。然而,当这样的重要事件被各种离谱的质疑声裹挟,反倒令人唏嘘。

我们不禁要思考,如何才能让公众更好地理解这些复杂的技术?这不仅要求信息的传播者具备清晰的表达能力,更需要在信息的传递中增加公众的认知教育。真正的军事科普还停留在专业圈子里,而真正能够引发大众共鸣的,应该是将这些复杂技术用更易懂的方式呈现出来。