9月27日,美国东部时间晚8时,随着“快速恢复制裁”机制流程走完,联合国对伊朗的多项制裁正式重启。英国、法国、德国与美国在同日发表联合声明,强调此举旨在“阻止伊朗获取核武器”,但同时也表示“不放弃通过外交渠道继续谈判”。

四国联手推动制裁全面回归,引发国际社会高度关注。然而,制裁能否真正遏制伊朗核计划?欧盟内部是否一致支持重启制裁?欧美此举究竟是施压手段,还是外交失败的标志?

“快速恢复制裁”机制触发 伊核制裁全面回归?

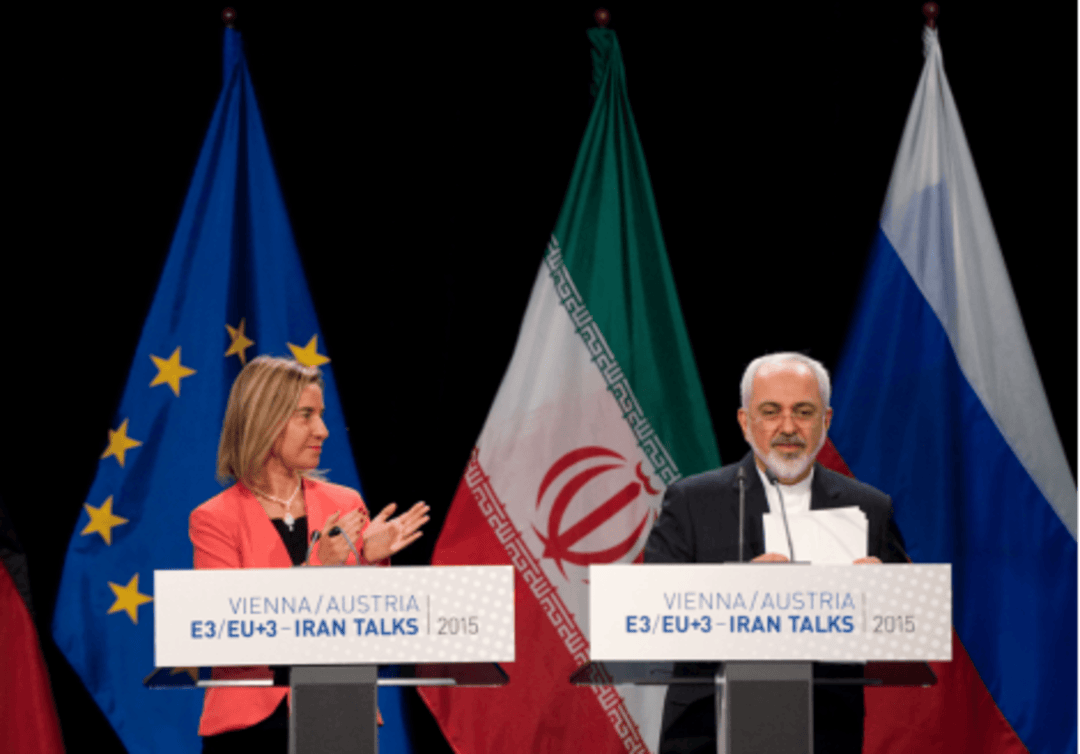

△2015年,时任欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼同时任伊朗外长扎里夫出席伊朗核问题会议。

2015年7月14日,伊朗与联合国安理会五个常任理事国及德国在欧盟高级代表的协调下,达成《联合全面行动计划》(即伊核协议),伊朗承诺限制核计划以换取国际制裁解除。安理会随后通过第2231号决议予以核可,并设定明确履约时间表。2016年10月,欧盟理事会解除对伊朗全部核相关制裁,但保留一项关键机制——若伊朗被认定“严重违约”,可在法、德、英三国与欧盟高级代表联合建议下,启动“快速恢复制裁”程序。

2025年8月28日,法、德、英三国正式通知安理会,认定伊朗“严重违反”协议承诺,触发该机制。依程序,若安理会未在30天内通过反对决议,制裁将自动恢复。尽管多国表达反对,安理会未能在9月27日截止期限内阻止这一进程。9月28日,欧盟对外行动署发布声明,宣布立即恢复所有此前解除的制裁;29日,欧盟理事会正式公报确认,一系列核相关限制性措施重新生效。

△9月28日欧盟对外行动署声明截图

至此,因伊核协议而暂停近九年的制裁全面恢复,伊朗将再度面临国际社会在核技术、导弹技术、武器贸易等多方面的严格限制。

欧盟内部对伊制裁分歧凸显:强硬与审慎之间的平衡博弈

尽管法、德、英三国作为“E3”核心推动制裁重启,但欧盟27个成员国在对伊政策上并非铁板一块。法、德立场相对强硬,主张以制裁施压伊朗回到谈判轨道,愿意承担潜在的经济与外交反噬风险。

然而,不少欧盟国家持保留态度,担忧制裁升级将激化地区紧张、冲击能源市场、削弱与伊朗的经贸联系,甚至引发新一轮难民危机。这些国家更倾向于在制裁与外交之间寻找平衡点,避免局势彻底失控。

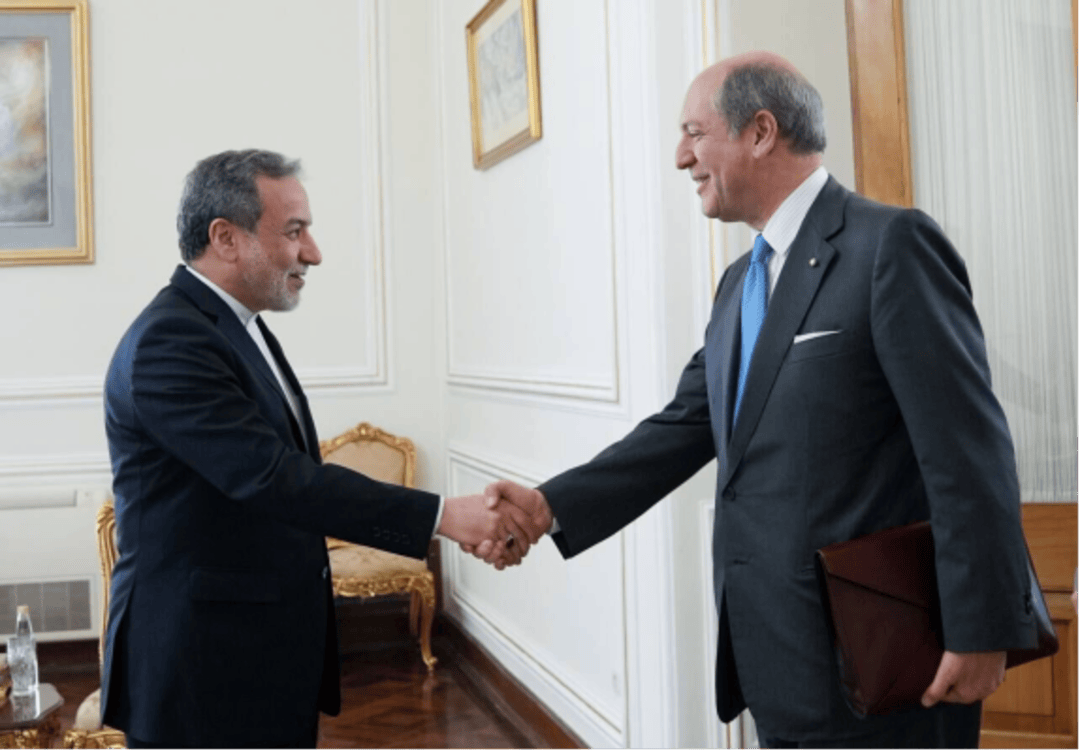

意大利即是一个关键代表。尽管未公开反对制裁,但意大利长期在对伊关系中扮演“建设性对话者”角色。2025年6月,意大利与伊朗举行第五轮政治磋商,议题涵盖双边关系、地区安全与核谈判进展,展现出意大利在维持制裁框架的同时,努力保持与德黑兰的沟通渠道。

△2025年6月,伊朗外长阿拉格齐与到访的意大利外交部秘书长瓜里利亚举行会谈。

经贸关系也是左右欧盟立场的重要因素。此前,意大利曾是伊朗在欧盟内的最大贸易伙伴之一,年贸易额超70亿欧元。尽管当前已被德国超越,意大利仍维持与伊朗的高层经济对话。2025年1月,意大利对伊朗出口额仍达约4500万欧元。

欧盟内部的分歧,反映出各成员国在安全、经济与地缘战略上的不同考量,也预示着未来对伊政策协调将面临更多挑战。

以美对伊空袭 导致伊核问题谈判陷入困境

2025年初,美国与伊朗通过中间方进行了五轮间接谈判,围绕恢复履约与解除制裁展开接触。然而,随着地区紧张升温,谈判窗口迅速关闭。

6月13日,以色列对伊朗发动空袭,美国随后轰炸伊朗核设施,导致双方冲突持续近两周。尽管英法德未直接参与军事行动,却在政治与外交层面一致支持美以立场,引发伊朗强烈不满。

△6月13日,以色列空袭伊朗

德国中东问题专家米歇尔·吕德斯指出,军事打击彻底摧毁了伊朗对西方国家的信任,成为伊核谈判破裂的关键因素之一。伊朗方面认为,西方一边谈判一边动武,显示出其“根本无意履行承诺”。此外,美方在谈判中要求伊朗“完全放弃铀浓缩活动”,也被德黑兰视为不可接受的挑衅。

信任崩塌,对话停滞。制裁重启,从某种意义上说,已是外交失败的结果。

智库学者:重启对伊制裁无助于解决伊核问题

美国昆西研究所副主任特里塔·帕西指出,今天的“E3”与2003年刚成立时相比,目标与语境已发生根本变化。当前欧盟推动制裁,与其说是为了防扩散,不如说是出于地缘战略的重新定位。

一方面,伊朗在俄乌冲突中支持俄罗斯,被欧洲视为“直接威胁”。另一方面,欧盟在安全政策上更加依赖美国,而持续制裁已使伊朗在欧洲外贸中变得无足轻重。在此背景下,升级对伊制裁符合欧盟两项新目标:一是“惩罚”伊朗在乌克兰问题上的立场,二是与特朗普政府中的对伊鹰派保持一致,缓解跨大西洋关系在其他领域的压力。

帕西强调,这种做法与通过外交解决核问题的初衷完全背离。德国总理此前曾公开称以色列轰炸伊朗“替欧洲做了脏活”,此番言论暴露出欧洲在安全自主与外交原则之间的两难。

△美国昆西研究所副主任特里塔·帕西伊核问题观点截图

制裁重启,并不意味着伊核问题的终结,反而可能成为新一轮对抗的起点。欧盟内部的分歧、美伊之间的信任赤字、地区冲突的外溢效应,共同构成一个复杂且危险的困局。