再过几个小时,万众瞩目的2025年诺贝尔生理学或医学奖就将揭晓。在一个多世纪的历程中,诺贝尔奖表彰了基础科学的重要突破,也见证了大量科学进展进入临床,改变了疾病治疗的格局。

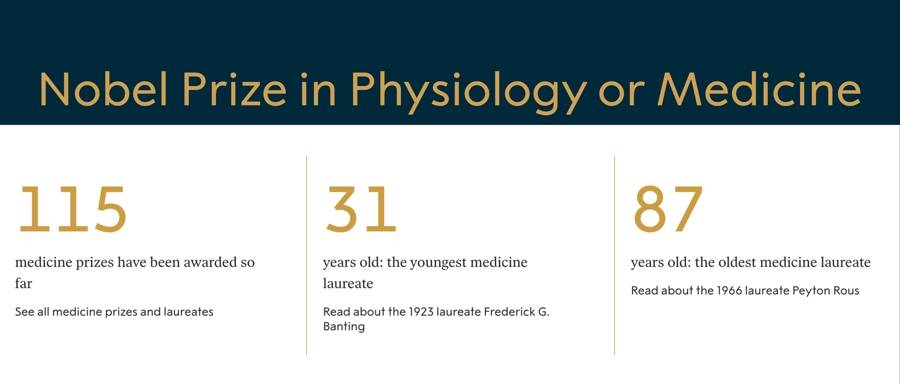

自1901年以来,共颁发了115个诺贝尔生理学或医学奖。每个奖项最多由3人分享,一共诞生229位得主,未有人重复获得该奖项。

229位奖项得主中,有40位独享奖项者,13位女性获奖者,包括中国诺奖得主屠呦呦。

2024年诺贝尔生理学或医学奖授予美国马萨诸塞州大学医学院教授维克托·安布罗斯和哈佛大学医学院教授加里·鲁夫昆,以表彰他们发现miRNA及其在转录后基因调控中的作用。

2024年诺贝尔生理学或医学奖得主加里·鲁夫昆喜笑颜开

2023年诺贝尔生理学或医学奖授予匈牙利-美国生物学家卡塔琳·考里科和美国科学家德鲁·韦斯曼,以表彰他们在mRNA疫苗方面作出的贡献;2022年诺贝尔生理学或医学奖授予瑞典古遗传学家斯万特·佩博,表彰他在人类演化以及已灭绝的人类基因组研究上作出的贡献。

在所有获奖者中,最年轻的得主当属加拿大医生法雷迪·G·班廷爵士,他因发现胰岛素而被授予1923年诺贝尔生理学或医学奖,时年31岁。最年长得主是美国生物学家、病毒学家佩顿·鲁斯,他因发现诱发肿瘤的病毒而在1966年获得诺贝尔生理学或医学奖,时年87岁。

今年诺贝尔生理学或医学奖将花落谁家?

作为距离诺贝尔生理学或医学奖“最近”的“风向标”,今年的拉斯克基础医学研究奖授予了德国马克斯·普朗克研究所的迪尔克·格尔利希和美国德克萨斯大学西南医学中心的斯蒂文·麦克奈特,表彰他们在揭示细胞内运输和细胞组织新原理方面的贡献。

德国马克斯·普朗克研究所迪尔克·格尔利希 摄影记者 徐程

也有分析认为,cGAS是一种细胞内免疫防御通路的关键酶。当病原体进入细胞后,cGAS会被激活,启动自我保护机制。这一机制的重要性可与细菌中的CRISPR-Cas系统相提并论。近年来,cGAS的“刹车机制”逐渐被阐明。因此,首先发现CGAS酶和其工作机制的华人科学家陈志坚获奖可能性不小。

也有大量预测指向液—液相分离的工作。2009年,德国德累斯顿马普所安东尼·海曼团队发现细胞内可通过液—液相分离形成“无膜液滴”。这一发现改变了人们对细胞的理解。以前大家以为细胞内的分区必须有膜隔开,而现在人们知道细胞里布满了动态的“无膜细胞器”,它们像小水滴一样,可以根据需要快速组装和消散。这个原理解释了许多以前无法理解的现象,比如应激颗粒、核仁的形成。更重要的是,这种“液滴行为”与疾病密切相关。

另外被视为今年“大热”的是GLP-1激动剂的机制研究和成药工作。GLP-1是饭后来自肠道的指挥信号,让胰腺更及时分泌胰岛素、抑制肝糖输出、延缓胃排空、提升饱腹感。GLP-1激动剂能够让肥胖症和Ⅱ型(甚至Ⅰ型)糖尿病患者在控糖、减重、心肾保护等多角度受益;从每日到每周给药的迭代,更把代谢病治疗带入新范式。

此外,囊性纤维化的治疗突破——前不久斩获了拉斯克临床医学研究奖,B细胞与T细胞的发现等也在各类“预测榜单”上。

新民晚报记者也“咨询”了包括DeepSeek、Kimi、MiniMax等主流大语言模型的“意见”。DeepSeek特别罗列出“有两位华人科学家备受关注”——

陈志坚:他发现的cGAS-STING信号通路是免疫学领域的里程碑式突破。近年来,他几乎包揽了科学突破奖、拉斯克奖、引文桂冠奖等多项“诺奖风向标”大奖,因此被视为本届奖项的热门人选。

卢煜明:他发明的无创产前检测技术具有巨大的临床应用价值和社会意义,已经惠及全球数以千万计的孕妇。有分析认为,考虑到诺贝尔奖在“逢五”年份有时会倾向于表彰临床医学成果,卢煜明教授获奖的可能性也较大。

DeepSeek也提醒:诺贝尔奖的评选过程高度保密,所有分析都只是猜测。历史上也多次出现大热门方向“爆冷”的情况。