近日,河南省中医院急诊科收治了一位68岁的收废品大爷,只因误饮了收来的散装“酒”,遭遇了严重的甲醇和乙二醇混合中毒,入院时生命垂危。

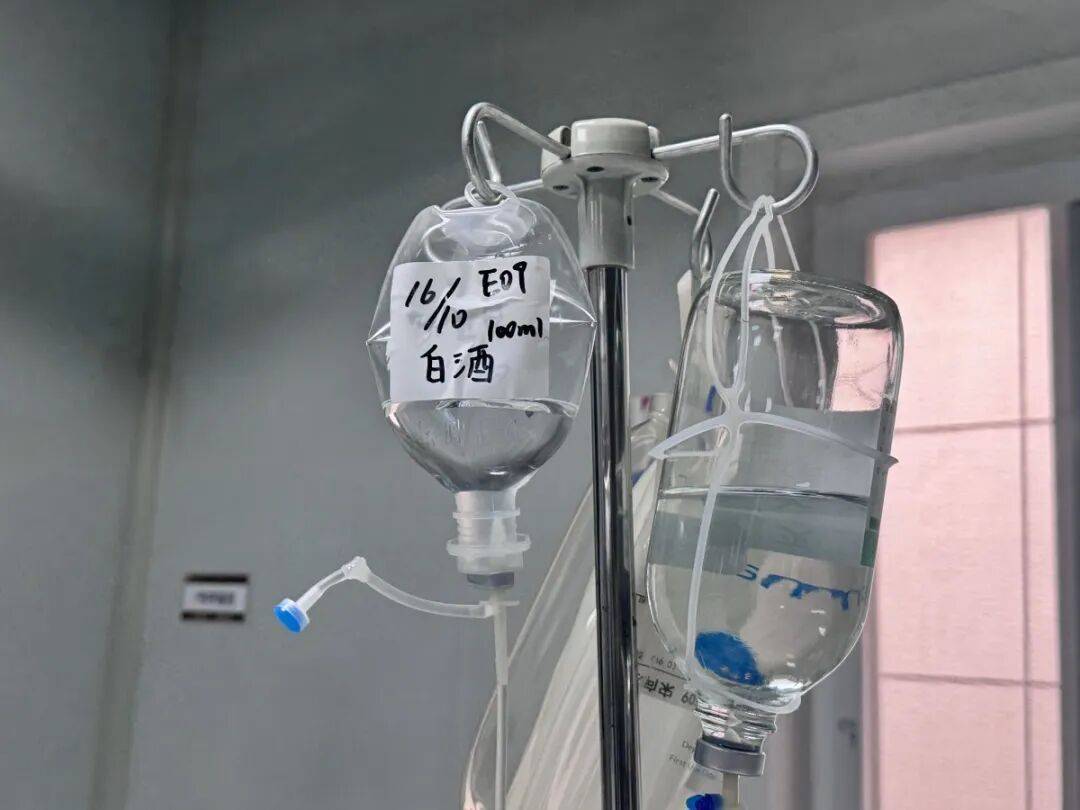

由于特效解毒药在国内尚未上市,医护团队采取了一种特殊的疗法,通过鼻饲管持续泵入白酒(乙醇)来对抗毒性。

该院急诊科主治医师桂松林和急诊科主任李华在接受采访时,详细讲述了救治经过,并为公众敲响警钟。

误饮钓鱼饵料“增香酒”,收废品大爷进入ICU

据桂松林医生介绍,这位大爷在收废品时,鱼塘老板将装有液体的两个酒瓶作为添头送给了他,并说明里面是用来拌鱼饵料、吸引鱼群的“增香酒”。

大爷闻着有酒味,便舍不得丢弃,回家后掺着自酿的枇杷酒喝了半斤左右。

“饮用后约4小时,患者开始出现恶心、呕吐、嗜睡等症状。”桂松林说,“家属起初以为只是普通醉酒,未加重视。但随着时间推移,患者陷入深度昏迷,呕吐物呈咖啡色,并因舌后坠出现严重打鼾。”

直到误饮17小时后,家人才察觉情况不对,将大爷送医,此时已严重延误了最佳救治时机。

“以酒解毒”:每天一斤白酒,为血液净化抢占先机

到达医院时,大爷病情危重,最初曾被怀疑为脑血管意外。但血气分析显示,该患者存在严重酸中毒,结合饮酒史,医生高度怀疑是食物中毒。

毒物检测结果证实了医生的判断。患者体内存在大量的甲醇、乙二醇和乙醇的混合物,元凶正是一种老式农机常用的酒精型防冻液。

“这类中毒的特效解毒药‘甲吡唑’在国内尚未上市,我们联系了省内外多家中毒救治中心均无法获取。”桂松林医师解释道,“因此,我们采用了指南推荐的乙醇替代疗法。”

“以酒解毒”的原理,是让毒性较低的乙醇与甲醇、乙二醇“竞争”人体内的同一种代谢酶,从而阻止后者转化为毒性更强的甲酸等物质,为透析时血液净化清除毒素赢得时间。

在患者接受血液净化期间,医护人员通过鼻饲管,以每小时20-30毫升的速度,持续泵入50度左右的白酒,相当于每天摄入约一斤酒。既不过分伤胃,还能维持血液中有效的乙醇浓度。

专家警示:家中这些“透明液体”很危险

经过全力抢救,患者生命体征已暂时平稳,但桂松林医师沉重地指出,预后不容乐观。

“甲醇和乙二醇中毒主要损害视神经、肾脏和大脑,患者未来面临失明、肾衰竭需要长期透析,以及智力减退、帕金森综合征等严重后遗症的风险。”

李华主任补充了另一个“玻璃水中毒”案例:今年夏天,一位老人因口渴,误将车内用矿泉水瓶装的玻璃水饮尽。“玻璃水主要成分也是水、乙醇和乙二醇,虽然浓度较低,但大量饮用同样危险。幸运的是那位患者送医及时,经催吐、洗胃后康复。”

两位专家共同强调,以下物品极易被误食,必须妥善保管:

1.防冻液(特别是老式、透明的酒精型防冻液):无色无刺激性气味,极易被误认为白酒。

2.玻璃水、各类清洁剂(如洗洁精、洁厕灵): 切勿用饮料瓶盛装,应存放在原包装内。

3.化学试剂、农药、药物:务必放在儿童和老人无法触及的地方。

最后,他们强烈呼吁:绝对不要饮用来源不明、标识不清的液体;家用化学品一定要妥善存放;一旦怀疑误食并出现不适,必须立即送医,并尽可能带上误食物质的样本或包装,为医生诊断提供最关键线索。

大河报·豫视频记者 任倩倩 王雷雨

来源:大河报