大师逝世 湖北各界沉痛哀悼

长江如练,串起百年岁月;楚地情深,留存大师足迹。

中国一代科学巨匠杨振宁老先生仙逝。

得知这一消息,湖北各界都倍感痛惜,表示沉痛哀悼。

湖北省科协党组书记周德文表示,杨振宁先生是享誉世界的著名科学家,曾经来湖北参加科协组织的活动,关心支持湖北科技创新与科学普及工作,与湖北科技界结下深厚的情谊。他的辞世,是科学界的一个重大损失,我们深感悲痛。

华师一附中校长徐惠正在外地出差,得知这一消息后,深感震惊,表达了深深的哀悼。她称,老先生曾经到华师一附中为全校师生做讲座,至今仍然在激励着历代学子们努力学习,报效祖国。

“先生化作星辰,但他留下的物理火种永远明亮。”毕业于清华大学物理系的博士生张振,现回到家乡武汉工作。在校期间,他曾聆听杨老先生的讲座。他说,杨振宁先生是全球顶级的物理学家,对20世纪理论物理学的量子场论、基本粒子学、统计力学等许多方面都做出重大贡献。“他用智慧搭建起沟通中西方科学的桥梁。他让我们看到,个人的理想可以与国家的发展同频,对真理的追求能够跨越时代的阻隔。”

近年来,随着人类对自然界认识的不断加深,杨-米尔斯理论在物理学整体框架中的重要性越来越突出,评价越来越高。

“是杨振宁老先生鼓励我回国,回国确实是我的‘good fortunes’(好运)。”中国科学院精密测量科学与技术创新研究院管习文至今仍十分感激杨先生的教诲、呵护和指引,让他的理想成为现实。

诺贝尔物理学奖得主杨振宁先生与湖北的缘分,跨越七十余载春秋,从战乱中辗转迁徙的少年,到九旬高龄仍奔波考察的智者,他的身影留在武汉的校园、宜昌的峡江,也将科学的火种与家国的深情,镌刻在这片土地的记忆深处。

大师数次到湖北见证新生与发展

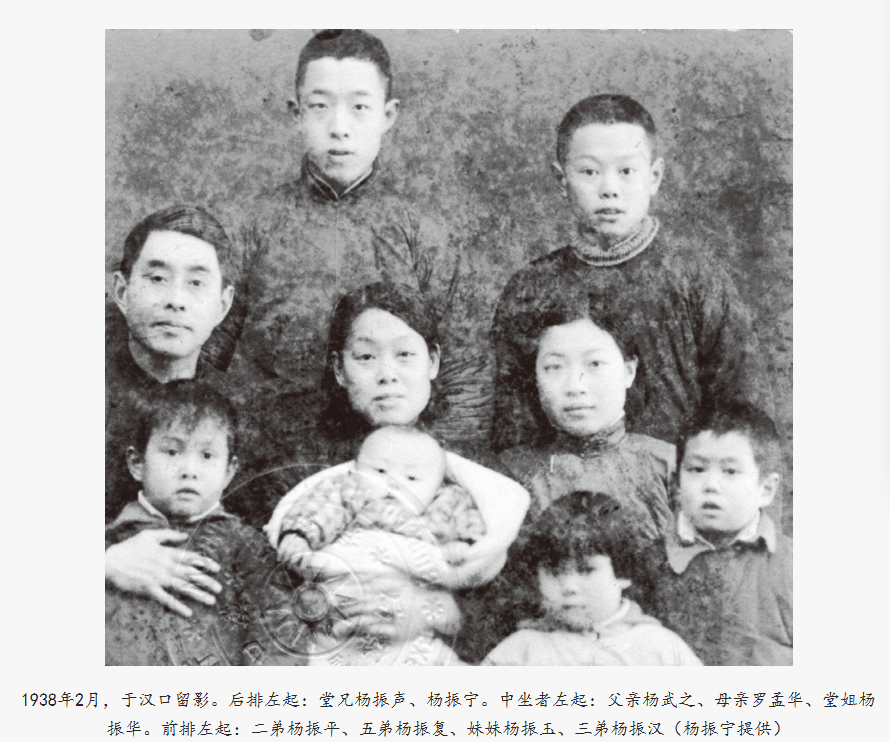

摘自《杨振宁传:规范与对称之美》

初次到湖北是逃避战乱。华北之大,已经安放不下一张平静的书桌。

抗日战争全面爆发后,1937年末的寒冬,15岁的杨振宁随父母家人辗转至此,由长沙到武汉,再到武穴,翻过大别山后,回到老家合肥。他成为抗日战争中千万迁徙者的一员,深刻感受到一个国家的苦难。之后,全家又开始了奔赴昆明西南联大的漫漫长路。这段仓促的停留,成为他与湖北最早的联结,也让“武汉”二字在日后的岁月里,总与家国变迁的记忆相伴。2007年,他在武汉清晰地回溯起这段往事。

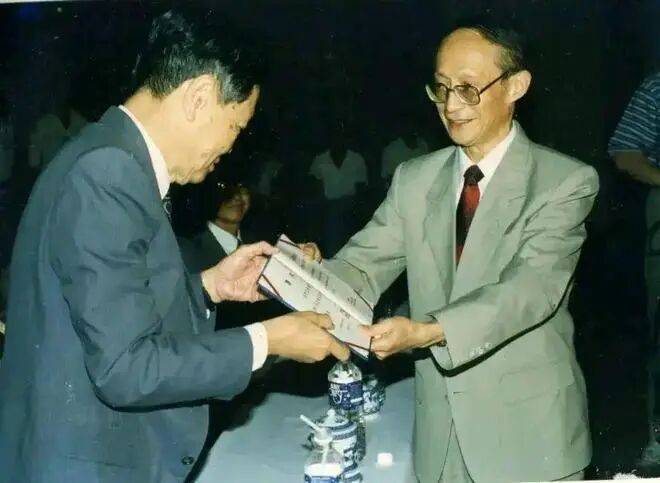

1995年6月,杨振宁在华中科技大学(现华中科技大学)受聘为名誉教授。

1995年6月,杨振宁在华中理工大学(现华中科技大学)受聘为名誉教授,并在该校的露天电影场发表了一场激动人心的演讲。演讲中,他首次申明:1957年他获诺贝尔物理奖时,并未加入美国国籍,他是持中国护照,以一个中国公民的身份前往斯德哥尔摩领奖的。

那天,露天电影场上人山人海,挤满了名学生和教职工。杨振宁满怀信心地预言:“再过30年,华中理工大学一定会成为世界一流大学。”全场师生响起了雷鸣般的掌声和欢呼声。

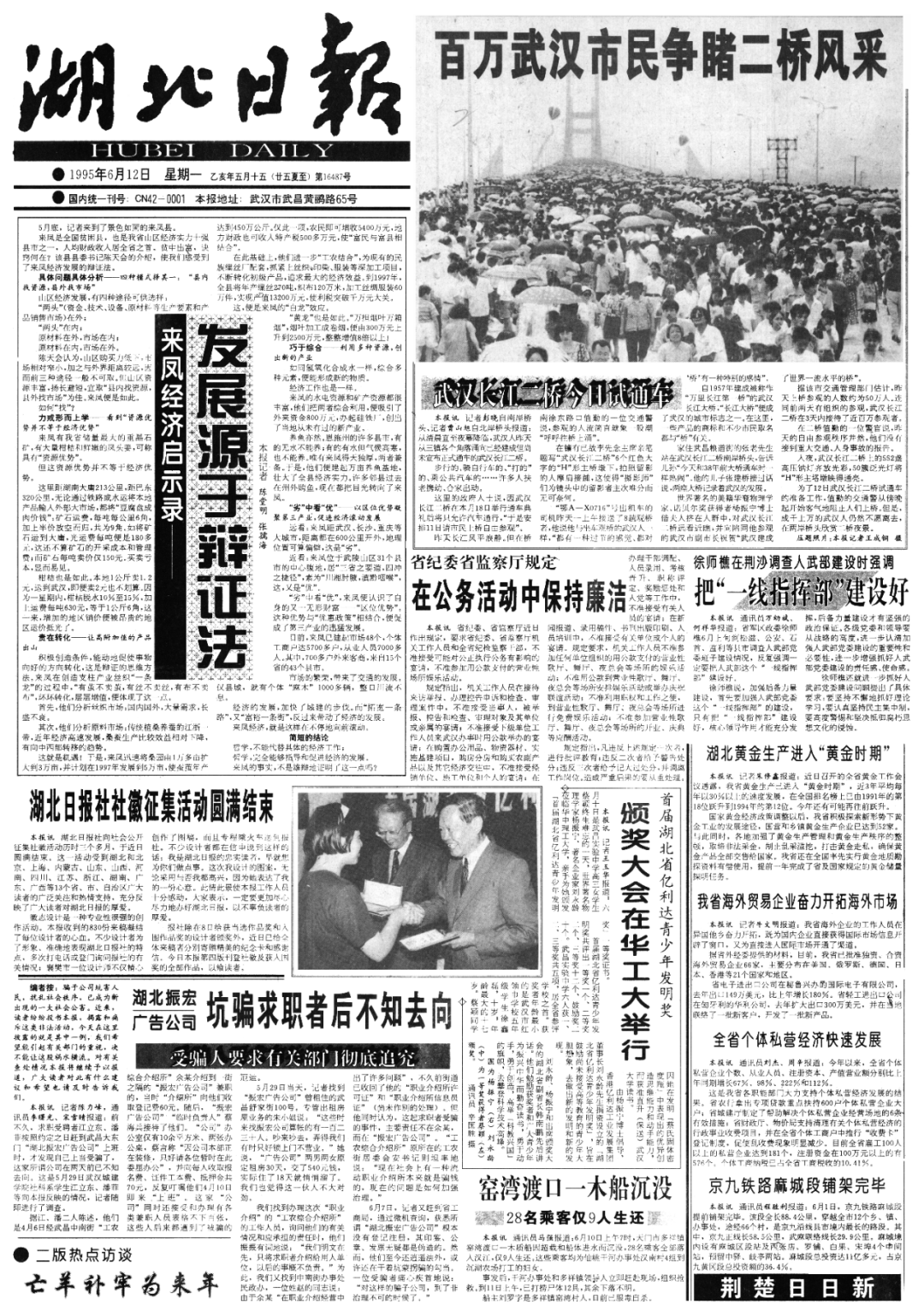

1995年6月12日湖北日报头版报道。

时任校长、中国科学院院士杨叔子在回忆录《往事钩沉》中提到,当时他陪同杨振宁先生参观了学校绝大多数的试验基地。晚间的露天电影场则挤满了人,大约有两万人以上,在挤满人的状态下,还等了约两个小时,杨先生一登台,全场掌声雷动、欢声震天。杨振宁先生一开始讲话,就情不自禁地讲:“到场人数之多,会场秩序之好,会场情绪之热烈,是我从所未见的!”

2007年的金秋,已是耄耋之年的杨振宁再次踏上武汉的土地。

这一年,老先生参加在武汉举行的中国科协年会。

参会之余,杨振宁专门到华师一附中做学术报告,面对中学生们雷鸣般的掌声,他清晰地回溯起这段往事:“三次来武汉,见证的是中国大局势的改变。” 没有预设的讲稿,却字字句句饱含深情。他羡慕当代学子的优越条件,更恳切地叮嘱:“人生最重要的是方向正确,要选择未来几十年大有发展的空间。” 当被问及中国何时能再获诺奖时,他伸出两指笃定预言:”10 到 20 年,中国必定有人圆梦。” 这份信心,既是对科学规律的洞察,更是对中国发展的期许。

当年,应学校邀请,杨振宁欣然接受担任华中师大一附中学生科学院名誉院长。如今走进华师一附中学生科学院,墙上还挂着杨振宁与学生们的合影。星光熠熠的照片上,学生们对于科学的崇拜写在了脸上。

2007年秋季,杨振宁和华师一附中的学生们合影。

同日午后,他携妻子翁帆现身华中科技大学,在奖助金捐赠仪式后,他激励在场学子:“你们身处的是创造奇迹的大时代,当为国家作更大贡献。” 校园里的掌声与笑声,与七十年前轮渡的汽笛声遥相呼应,见证着楚地教育的腾飞,也映照着大师的赤子之心。

先生精神激励后人

2018年,杨振宁的子女从美国返回中国探望老父,全家一同游览了三峡大坝,这张照片记录了他们在大坝前的相聚时刻。从左至右依次为:次子杨光宇,当时60岁;女儿杨又礼,57岁;长子杨光诺,67岁;杨振宁本人,已96岁高龄;以及杨振宁的妻子翁帆,42岁;还有一位家族成员,杨振宁的侄子杨蕾。

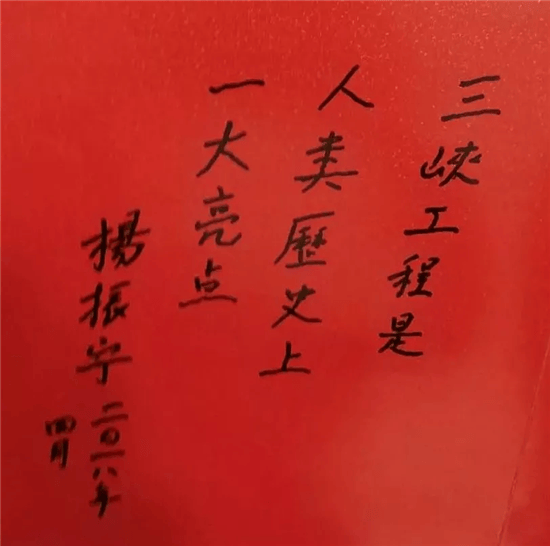

2018年春,96岁高龄的杨振宁登上溯江而上的轮船,赴宜昌考察三峡工程,参观了石牌保卫战纪念馆。这位以理论物理见长的科学巨匠,对这项世纪工程展现出浓厚兴趣,从展览馆的模型到坝顶的实景,从防洪原理到发电效益,每一个细节都细细问询,思维敏捷如壮年。并亲笔写下“人类历史上的一大亮点”题词,赞叹大国重器。

据介绍,船行南津关时,杨振宁忽然问及湖北公安的方位,并深情回忆起公安籍导师王竹溪,正是将他引入统计力学领域的领路人,为其日后斩获诺奖奠定了基础。

三峡工程展览馆,杨振宁题写感言:“三峡工程是人类历史上一大亮点。”

在三峡集团,杨振宁与中国工程院院士陆佑楣展开对话。他从电磁学讲到智能手机,梳理科技应用的加速历程,更直言:“三峡工程是民族复兴的重要角色。” 当谈及移民问题时,他建议移民后代写下亲身经历,为历史留存真实注脚;看到中华鲟研究所的“诺亚方舟”计划时,他为这条古老物种的“再生”动容,亲自为一尾中华鲟命名“再生中华鲟”。

大师虽去,但精神永存。如今,华师一附中的报告厅里仍回荡着他的箴言,三峡大坝的基石上镌刻着他的赞叹,峡江的涛声中铭记着他的追问。星辰归途,在武汉长江大桥的钢铁脊梁上,在东湖高新区的创新热土中,杨振宁与湖北的交集,恰似一束穿越时空的光——留下的不仅是足迹,更是一个民族追求卓越的永恒坐标。

杨老,一路走好!

来源:湖北日报

编辑:汤静

责编:黄黎