南京航空航天大学潘时龙教授、李昂教授团队2025年第17期发表题为的特邀论文;研究团队采用逆向设计方法,在标准220 nm绝缘体上硅平台设计并实现了面向多芯光纤的0度角完美垂直光栅耦合器(PVGC),为新一代空分复用(SDM)网络提供了高性能、高可靠性的光子集成解决方案。

文章链接:

研究背景

数据中心带宽需求的指数级增长对光通信技术提出了前所未有的挑战。随着云计算、人工智能和大数据应用的普及,传统单模光纤的传输容量逐渐逼近香农极限。空分复用技术通过多芯光纤实现空间并行传输,成为突破单纤容量瓶颈的关键路径。多芯光纤内部包含多个独立纤芯,可同时传输多路信号,理论上成倍提升光纤通信容量。

然而,这种技术优势的实现面临核心难题:如何将硅基光子芯片上的光信号高效耦合至多芯光纤的微米级纤芯中。传统解决方案采用倾斜光栅耦合器,其设计通常需要5°–10°的固定倾角以抑制二阶布拉格反射。完全垂直光栅耦合器理论上可完美解决角度问题,但在220 nm绝缘体上硅(SOI)平台的实际应用中遭遇双重瓶颈:一方面,传统设计方法依赖经验试错,面对数十个光栅参数的复杂优化时效率低下;另一方面,为实现高效率所需的结构特征尺寸往往低于100 nm,或需要多层刻蚀工艺,与主流多项目晶圆制造(MPW)工艺存在显著兼容性障碍。

研究内容与亮点

针对上述挑战,南京航空航天大学天元实验室研究团队提出基于伴随优化算法的逆向设计方法,在标准220 nmSOI平台开发了工艺兼容型垂直光栅耦合器。该方法的核心突破在于采用数学优化替代人工试错:首先建立包含50个可调参数(光栅齿长Loi与槽长Lei)的初始模型;通过单次正向光场传播仿真获取输出端场分布;随后进行伴随场反向传播计算,同步获取所有参数对目标函数的梯度信息。这种双场仿真机制使优化效率产生量级提升——结合L-BFGS-B优化算法,在配备Intel Xeon W-2255处理器的十核服务器上仅耗时2小时即完成收敛。设计过程严格嵌入工艺约束条件:强制所有光栅特征尺寸≥200 nm,刻蚀深度限定为70 nm,完全匹配193 nm深紫外光刻的MPW工艺设计规则。

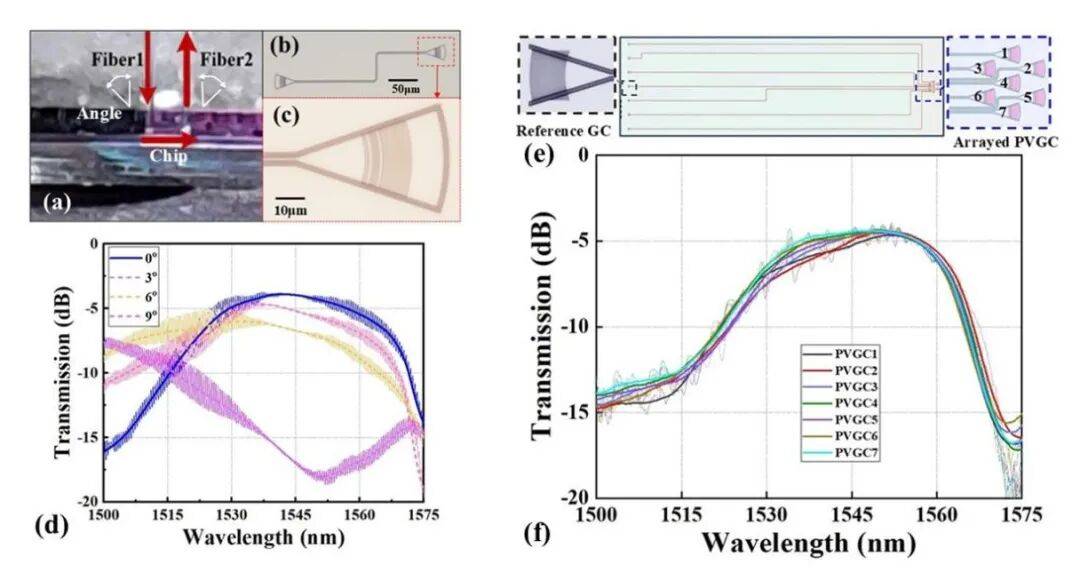

器件的物理实现采用扇形聚焦结构,总尺寸控制在36 μm×24 μm。扇形末端连接500 nm宽的单模波导,前端光栅区由25个周期单元组成。在1550 nm通信波段,仿真预测峰值耦合效率为-2.98dB(对应51.3%光功率转换效率),3dB带宽达50 nm。实际测试显示,峰值效率达到-3.89 dB(约40.8%效率),3 dB带宽43 nm。效率差异主要源于制造过程中的侧向过刻蚀效应:电感耦合等离子体刻蚀导致实际刻蚀宽度比设计值增加约8 nm,引起中心波长向短波方向偏移7 nm(实测峰值波长1543 nm)。垂直耦合特性通过倾角实验验证:当单模光纤倾斜角度从0°增至3°、6°和9°时,峰值效率分别下降至-4.15 dB、-4.98 dB和-6.72 dB,同时中心波长产生12 nm蓝移,该现象与严格垂直耦合的理论模型吻合。

工艺容差分析揭示器件的鲁棒性优势:在刻蚀宽度±10 nm偏差条件下,峰值效率始终优于-4 dB(对应40%效率下限),带宽保持35 nm以上;当刻蚀深度在±20 nm范围波动时,效率波动范围控制在-3.9至-4.3 dB之间。这种强容差特性为大规模制造提供了关键保障。针对七芯光纤应用开发的耦合阵列,其通道间距精确控制在42±0.5 μm,匹配标准七芯光纤几何参数。阵列测试数据显示:七个通道的峰值效率分布在-4.37至-4.67 dB区间(平均-4.45 dB),通道间均匀性标准差0.12 dB(相当于最大差异2.8%);3 dB带宽范围31.8-35.8 nm(均值33.5 nm);中心波长偏移控制在1549-1552 nm范围内(最大偏差<3 nm)。性能波动主要来源于晶圆级制造中的空间非均匀性,以及测试时各通道光纤微米级对准偏差。

总结与展望

该研究通过伴随优化算法与工艺约束的协同创新,在标准220 nmSOI平台实现了兼具高效率与制造可行性的完美垂直光栅耦合器设计;其技术价值主要体现在三个方面:首先,单步刻蚀工艺完全兼容多项目晶圆服务,显著降低量产成本;其次,七芯光纤阵列的亚分贝级均匀性(0.12 dB误差)为高密度空分复用系统提供了可靠的光接口方案;最后,严格的垂直耦合特性从根本上消除了传统倾斜结构导致的多通道串扰问题。该器件已通过中科微光子科技公司的商用MPW流程验证,为下一代数据中心光互连模块提供了可立即部署的解决方案。

面向未来技术演进,研究团队将在多个方向持续探索:在效率提升方面,通过引入氮化硅-硅复合结构或优化闪耀光栅剖面,目标将耦合效率提升至70%以上(对应-1.55 dB);针对高芯数系统需求,将开发适配19芯/37芯光纤的密集阵列,重点解决微米级间距下的串扰抑制问题。此外,该技术路线有望突破传统平面光互连的限制,为异构集成芯片提供新的三维光电互连路径。

作者简介

田野,南京航空航天大学研究员,主要从事光电信号处理、硅基光电子集成及智能光学系统设计方面的研究。

李昂,南京航空航天大学教授,博士生导师,国家优青,江苏省特聘教授。主要从事光电融合传感和计算芯片、集成微波光子器件方面的研究。以独立第一/通讯作者在Nature Communications、Light: Science & Applications、Engineering、Optica、PhotoniX、Opto-Electronic Advances、Laser Photonics Reviews 等期刊发表论文16篇,担任IEEE Nanotechnology Council技术委员会成员;PhotoniX、Chip 等期刊青年编委,获得世界光子大会发明展金奖(光电融合计算芯片)、入选江苏青年科技人才“U35培育”对象、PhotoniX Prize、ICOCN Young Scientist Award、世界光子大会发明展金奖(集成光谱仪)、“硅基光电子三年优秀成果奖”、南京航空航天大学青年学者创新奖。

作者简介

创刊于1964年,由中国科学院主管、中国科学院上海光学精密机械研究所主办、中国激光杂志社出版,是国内激光领域的第一本期刊。2019年出版我国光学界第一本半月刊,继而又出版“先进成像”专题子刊。目前被EI、ESCI、Scopus、INSPEC 、CSCD 、中文核心期刊、中国科技核心期刊等收录,位列中国科学院期刊分区3区和《光学工程和光学领域高质量科技期刊分级目录》T2级。获得 “中国精品科技期刊 ”“ 华东地区优秀期刊”“ 中国最具国际影响力学术期刊”“中国科学院出版基金中文科技期刊择优支持项目”等荣誉。2024年入选“中国科技期刊卓越行动计划”支持期刊。