文/耿朴凡

10月20日,三季度经济数据正式揭晓——

初步核算,前三季度国内生产总值1015036亿元,按不变价格计算,同比增长5.2%。中国经济“稳”的格局、“进”的势头、“韧”的特性没有改变。

宏观数据亮眼的同时,不少普通人却在日常消费、就业、收入上感受到“寒意”。这种宏观数据与微观体感的“温差”,背后是经济结构、统计方法和居民实际体验的多重错位。

前三季度GDP达1015036亿元

实现全年目标仍有较多有利条件

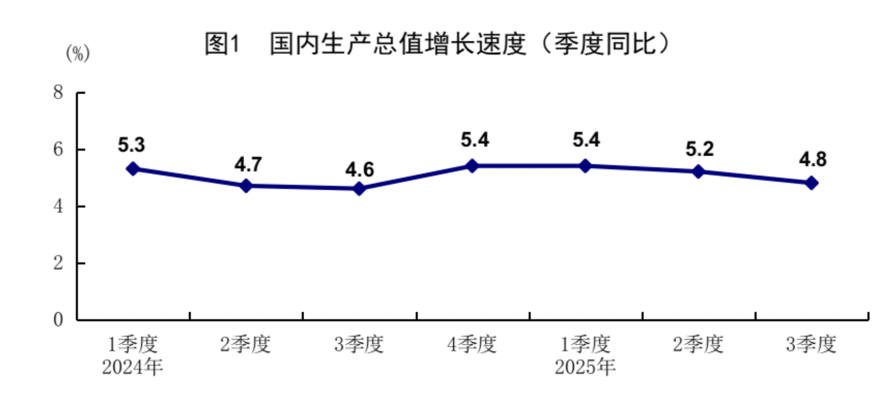

国家统计局发布的数据显示,初步核算,前三季度国内生产总值1015036亿元,按不变价格计算,同比增长5.2%。分季度看,一季度国内生产总值同比增长5.4%,二季度增长5.2%,三季度增长4.8%。从环比看,三季度国内生产总值增长1.1%。

来源:国家统计局

受多种因素共同作用,三季度GDP增速回落,但经济稳中有进发展态势没有变。三季度,我国经济总量达35.5万亿元,超过了全球第三大经济体2024年全年经济总量。

国家统计局表示,实现全年目标仍有较多有利条件。从发展态势看,前三季度经济平稳增长为完成全年目标打下了较好基础。从发展动能看,新质生产力加快培育为高质量发展增添了新动能。从发展支撑看,宏观政策持续显效将为经济平稳运行保驾护航。

来源:摄图网

其中,以人工智能为代表的新质生产力加快向现实生产力转化,中国经济正在换上新的增长引擎。前三季度,规模以上高技术制造业增加值同比增长9.6%;工业机器人、服务机器人、动车组等产品产量分别增长29.8%、16.3%、8.6%。新质生产力发展将继续创造新的增长点,有效激发自主创新活力与产业升级动力,也有助于对冲下行压力,增强上行动力。

普通大众为何有“体感温差”

背后原因并非数据失真

“为什么我和周围的人都感觉不到这样的经济增长?”

一边是宏观数据稳步增长,一边是部分人感受着消费乏力、就业承压的“体感温差”。

新苏商了解到,国家统计局公布的GDP总量是以现价GDP计算的,即按照当年价格核算的GDP,而公布的GDP增速是以不变价GDP计算的,即按照参考年度价格核算的GDP。我国采用固定基期方法核算不变价GDP,目前每5年更换一次基期。

也就是说,2021年以来,人们看到的GDP增长数据均以2020年的价格为基准。而公众的体感往往基于局部市场、个体收入或消费价格等现价指标,容易受短期波动影响,从而出现感受上的落差。

此外,宏观数据中的GDP增速通常指实际GDP(扣除价格因素),而今年前两个季度,名义GDP(包含价格因素)增速分别为4.6%、3.9%,显著低于实际GDP。

同时,我国GDP核算以生产法为主,核心统计“各行业总产出减去中间投入后的增加值”,使得数据侧重于反映生产规模和供给总量。从数据来看,前三季度全国规模以上工业增加值同比增长6.2%,但1-8月规模以上工业企业实现利润同比仅增长0.9%,生产规模的扩大并未同步转化为企业盈利,这也直接影响公众体感——前三季度,城镇居民人均可支配收入同比名义增长4.4%,实际增长4.5%,增速远低于疫情前水平。

除了统计方法,当前我国经济正处在动能转换、产业升级的关键阶段,经济结构的分化加深了宏观与微观的感知差异。

10月2日,人民日报刊发“钟才文”系列评论第三篇《科学客观看待我国当前经济发展态势》明确指出,产业转型升级不是一个齐头并进的过程,不是“齐步走”,而是有快有慢、有先有后,不同区域、行业、群体会出现分化,宏观数据同部分微观主体感受会有“温差”。

文章中举例,在新一轮科技革命的浪潮下,智能化、信息化运用好的行业,企业效益和职工待遇会得到显著提升;相反,一些转型慢的传统行业企业和从业者,日子就有可能难过一些。有数据显示,人工智能相关行业薪酬增速是其他行业2倍,相比之下,房地产相关行业吸纳就业减少、薪酬缩水。

综合来看,“温差”并非数据失真,而是中国经济正经历“成长的烦恼”。如《科学客观看待我国当前经济发展态势》文中所言,不能因为部分经营主体感受不好就否定整体经济形势,不能“只见树木、不见森林”。

如何回到理想状况

学者建议构建现代公共金融体系

统计指标与实际经济体验的背离,在经济学中被称为“GDP幻觉”。

宏观经济学者潘峙钢曾发表专题文章《数据很亮眼,百姓却焦虑:揭开中国经济“温差”背后的真相》。潘峙钢认为,传统“年度平衡预算”原则已不适应现代经济需求,应构建“公共金融”新范式。

如何构建“公共金融”?潘峙钢建议实施“三步走”战略:一是债务重组,发行30年期特别国债置换高成本地方债务;二是资产证券化,将5%的基建资产打包发行REITs;三是央地财权重构,建立“基础设施投资基金”,按项目现金流匹配融资期限。

潘峙钢还表示,基于政策滞后效应研究,建议制度性创新,且采取较激进的短中长政策措施。在其看来,当前中国正处于从“追赶型增长”向“创新型增长”转型的关键期,打通经济“淤堵”不仅需要短期刺激,更需要制度创新的勇气。

潘峙钢认为:“通过制度创新和构建现代公共金融体系,我们有望实现:名义GDP与真实体验的收敛、政府债务与资产收益的平衡、短期稳定与长期发展的统一、老百姓确实感受到经济回暖和日子有盼头。特别是针对众多的民营企业,政策与制度性宽松、公平、友好、安全的营商环境才能带来真正的信心。”

编辑:张静文