3 架俄军米格 - 31 战机飞越芬兰湾,12 分钟内让北约的 “强硬” 人设彻底破防。意大利空军 F-35 全程锁定目标,却始终未收到开火授权;爱沙尼亚急呼北约启动集体磋商,特朗普直言 “可能有大麻烦”,这场看似短暂的空中交锋,实则是俄、美、欧三方安全博弈的集中爆发,将欧洲推向冷战后最严峻的安全考验中。

此次事件的核心矛盾,聚焦在 “俄军是否越境” 与 “北约为何不反制” 两大争议点上。

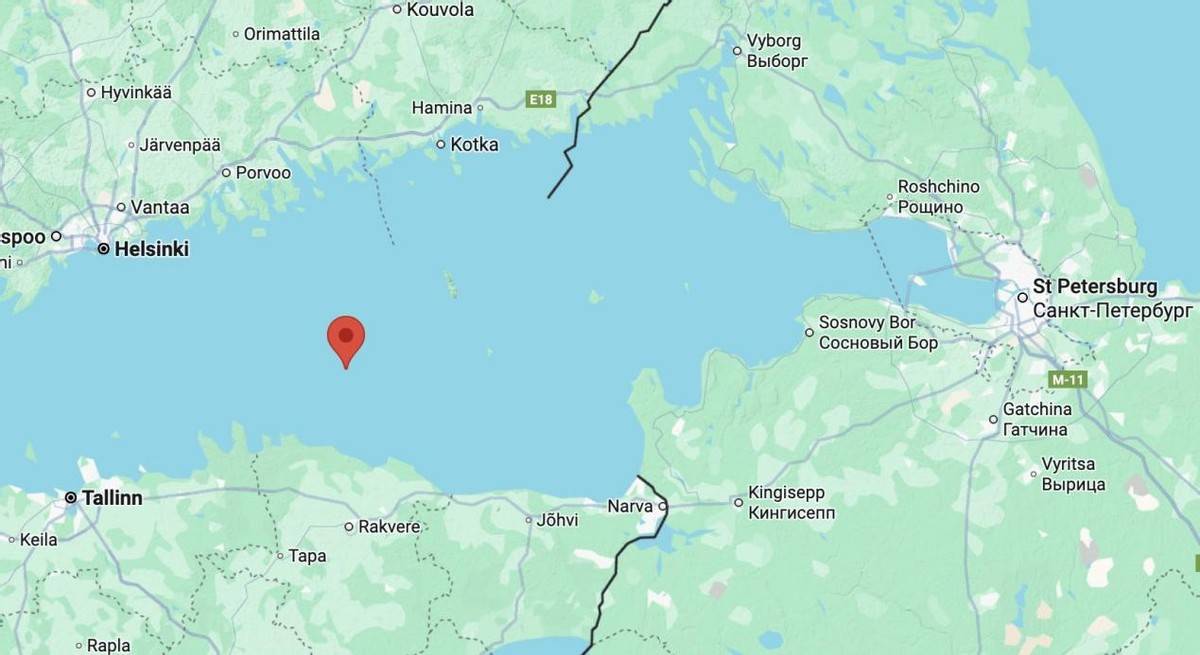

从事件经过来看,俄军 3 架米格 - 31 从卡累利亚飞往加里宁格勒途中,途经爱沙尼亚瓦因德卢岛附近空域。爱沙尼亚方面坚称,俄军机在关闭应答器、未经许可的情况下入侵本国领空,且停留长达 12 分钟,远超正常空域擦边时长;但俄罗斯则明确回应,战机严格遵循国际规则,全程未偏离预定航线,不存在 “越境” 行为。

而更具冲击力的细节在于北约的应对 ,驻扎在爱沙尼亚的意大利空军 F-35 战机迅速升空,全程对俄军机实现 “目标锁定”,但直到俄军机飞离,飞行员始终未收到开火或强制驱离的授权。这种 “锁定却不敢动” 的状态,彻底暴露了北约在面对俄罗斯时的 “战略心虚”:此前喊出的 “集体防御”“强硬反制” 口号,在真正的军事对峙面前,沦为了仅靠抗议和谴责支撑的 “纸面威慑”。

芬兰湾的 12 分钟对峙,并非孤立事件,而是俄、美、欧三方各自战略诉求碰撞的结果。

欧洲:借 “越境” 逼美国兜底,安全焦虑下的 “激进试探”

以爱沙尼亚、波兰为代表的波罗的海国家,自俄乌冲突爆发后就陷入持续的安全焦虑。他们一方面积极支援乌克兰,反对特朗普 “尽快结束冲突、撤出欧洲” 的计划;另一方面,对俄军机频繁出现在芬兰湾空域的情况,选择 “小题大做”,故意将 “可大可小的空域擦边” 升级为 “领空入侵”,甚至推动北约启动《北大西洋公约》第四条磋商,本质上是想通过制造危机,倒逼美国改变欧洲战略,确保北约能持续为其 “兜底” 安全。

欧盟也借机加码,冯德莱恩呼吁各国批准新一轮对俄制裁,前爱沙尼亚总理、欧盟外交官卡拉斯则强调要 “用欧洲资源强化防御”,试图通过强硬表态凝聚内部共识,但这种 “借危机施压” 的做法,反而让欧洲局势更趋紧张。

美国:特朗普失控焦虑,想控节奏却力不从心

对特朗普而言,当前的欧洲局势正逐渐脱离掌控。他原本希望将俄乌冲突的烈度控制在 “可谈判范围” 内,以便后续与俄罗斯讨价还价,甚至将美国力量从欧洲抽身;但近期波兰、罗马尼亚、爱沙尼亚接连宣称 “俄军越境”,北约一月内两次启动第四条磋商,彻底打乱了他的计划。

在听完事件汇报后,特朗普直言 “不喜欢这样,可能会有大麻烦”,这句表态暴露了他的核心焦虑:既想通过北约 “东部哨兵” 等行动安抚欧洲盟友、对俄施压,又怕局势升级到无法收拾的地步,最终让美国陷入欧洲的安全泥潭。

俄罗斯:军演亮核底牌,12 分钟试探北约底线

普京政府的动作则充满 “威慑逻辑”。此前俄白联合举行 “西方 - 2025” 战略军演,不仅包含模拟核战术打击科目,还特意允许美军观察员在场 ,这并非 “示弱”,而是主动亮出 “核底牌”,告知北约俄罗斯的安全红线不可触碰。

此次 3 架米格 - 31 飞越芬兰湾,更像是军演后的一次 “实战试探”:在亮出核威慑后,通过 “擦边” 飞行看看北约是否会收敛。从结果来看,俄罗斯的目的显然达到了 ,北约 “锁定不敢开火” 的反应,让普京确认了对方 “不敢直接对抗” 的底线,也为后续的战略博弈增加了底气。

目前三方虽都保持着 “谨慎克制”,但局势已进入 “高危平衡” 状态。北约启动的第四条磋商不涉及实际军事应对,下周的会议大概率只会通过 “增兵东翼”“增加军演” 等象征性措施,本质是想通过 “秀团结” 维持威慑形象;但这种 “虚张声势” 的做法,反而可能加剧一线部队的误判风险,一旦北约军舰、战机与俄军在波罗的海等空域发生近距离接触,任何微小的操作失误都可能点燃更大危机。

更深层的矛盾在于,欧洲安全秩序已陷入 “结构性混乱”:美国想在 “安抚盟友” 和 “对俄妥协” 间找平衡,却两头不讨好;欧洲部分国家想借美国之力对抗俄罗斯,却越陷越深;俄罗斯则为维护自身安全,不得不持续展现强硬。三方诉求的根本冲突,让 “和平解局” 的可能性越来越小。

未来一段时间,波罗的海空域的 “擦边对峙” 可能会成为常态,而任何一次意外,都可能成为打破当前平衡、引爆更大危机的导火索。欧洲正经历冷战结束以来最严峻的安全考验,各方的每一步选择,都将决定整个地区的稳定走向。