潮新闻客户端 记者 章卉 俞刘东 通讯员 黄㑇琳

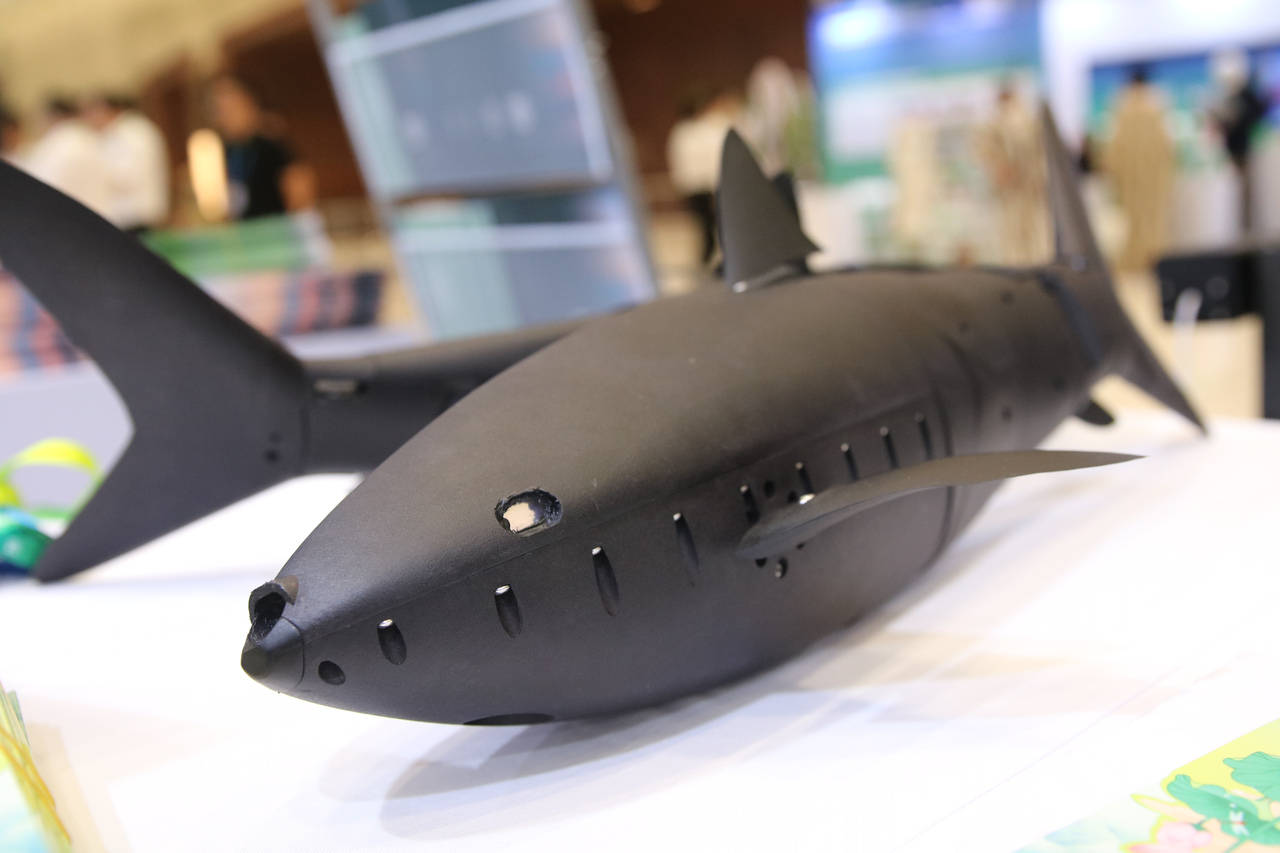

杭州西湖新一代“捞哥”仿生鲨鱼上线,能帮游客寻找丢失的物品。

昨天,不少网友在潮新闻看到西湖发现“鲨鱼”的消息(),萌发了十万个为什么——为什么要启用仿生鱼?它下水,会不会吓到西湖里的“原住民”?仿生鱼和西湖里的鱼同游,谁更快?视频怎么传回地面?

众声喧哗中,有人点赞景区公安,以科技创新驱动公安工作高质量发展。

自然,也有不理解的声音——西湖就这点水深,之前西湖捞哥的打捞杆就可以捞起手机,何必多此一举?

今日,潮新闻记者找到杭州景区公安分局治安大队副大队长龚英强,请他答疑解惑。

受访者供图

“今年,浙江省公安厅在推提振公安新质战斗力。我们想,天上飞的有无人机,地上跑的有四足机器人,那水里有什么?于是我们决定,按照西湖的生态环境,做仿生鱼。”

龚英强介绍,这条仿生鱼必须具备三大功能——最基本的是要有自动巡航功能,仿生鱼依托自带的激光雷达或是声纳,能自动巡航,去到人去不了的地方,去到船去不到的湖底;其次,要能实时监测西湖水温、PH值等基本水文数据,一旦发现水质异常立刻预警;再者,通过其摄像头,能识别西湖里的外来物种。

受访者供图

仿生鱼能发现什么?

据统计,西湖孕育着72种本地水生植物,56种鱼类。

随着游客增长与生态保护需求升级,景区公安尝试探索“生态警务+”模式,会同中国科学院自动化研究所研发了这款仿生机器鱼,旨在应对传统水下作业的痛点——此前人工打捞依赖经验摸索,遇到深水区或淤泥区域时,不仅耗时久,还可能存在遗漏,且落水电子介质若未及时处理,可能对水源造成污染。仿生鱼在模拟测试中,已展现出进入浅滩、水草区等人力难及区域的潜力,有望填补此类水下巡防盲区,探索实现“警务效能”与“生态保护”协同发展。

“近年来,西湖放生日益增多。自发进行的放生活动往往具有随机性,不易被监管,甚至有人会把巴西龟放进西湖。水生动物基本在水底,我们很难用肉眼或通过传统方式鉴别。以后仿生鱼技术成熟之后,可以启用摄像功能,在比较清澈的湖里发现外来物种。发现之后,仿生鱼能及时回传图文,我们就能了解哪片水域有外来物种。结合专家判断,可以进一步确定是否出现新物种,摸清西湖景区内的生物多样性数据。如果是不利物种,我们可以联动水域管理处进一步处置。”龚英强解释。

今年6月5日,《2024年度杭州市生态环境状况公报》发布。

根据这份公报,西湖平均透明度为1.30米,是2002年的近3倍。近两年测得的西湖平均水深2.27米,这意味着水面以下超一半的深度都能看见。

随后民警演示,把手机般大小的物体丢进大水缸,两条仿生鱼快速扇动尾巴,精准避开假山等障碍物后,朝着物体掉落的方向游去。

片刻,民警手中的显示屏上,传回仿生鱼拍摄的遗失物画面。

受访者供图

仿生鱼会不会吓跑西湖里的鱼?

不用多虑。

经过测试,仿生鱼入水动作十分丝滑,摇尾动作发出的声音也很轻微。

它依托航迹推算算法实现10厘米内的定位精度,靠近水鸟栖息地时自动减速,不会惊扰,还能自主避开湖底石块、水草等障碍物,避免对水域环境造成二次干扰。可以说,它对西湖鱼群的干扰是比较小的,反而是以前的螺旋桨,会惊扰西湖里的鱼和鸟。

未来在西湖一些比较复杂的水域,比如苏堤、茅家埠、雷峰塔长桥沿线,市民游客会有机会邂逅仿生鱼。视频中大家看到的两条是黑鲨鱼,未来定制化更多种类更多颜色,可以是大白,也可以是小青。

听说大家议论的焦点是仿生鱼捞手机大材小用,龚英强澄清“仿生鱼能找到沉入湖里比较难发现的手机、耳机、项链,打捞的工作依然是要靠人用打捞杆的。初衷不是为了找手机,想了解西湖里究竟有多少电子垃圾沉在湖底。”

景区公安分局相关负责人表示,后续将会同管委会相关部门持续推进仿生机器鱼在水下生态观测、隐患排查等领域研究,逐步探索水域实际应用价值,力求让科技真正服务于西湖水域的生态守护与民生保障。